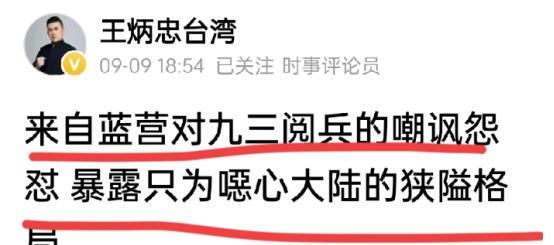

台湾时事评论员王炳忠说,不少国民党人所谓的“抗战”,并非站在民族大义,而只是用来恶心大陆。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 回顾抗日战争时期,国民党作为中国的执政党,本应以全民族抗战为核心,调动全国资源、统一指挥、全力支援前线士兵和百姓。然而,现实却显示出另一幅画面。国民党内部的权力斗争极为激烈,资源和精力大量用于内部调和和对中共的围剿。 中央政府和地方军阀之间频繁摩擦,政治算计往往凌驾于抗战需求之上。前线士兵的装备不足、粮饷不稳,而百姓也因战乱和官僚腐败,生活困苦、民生凋敝。 更为关键的是,战后的经济恢复几乎是一团乱麻,通货膨胀、物资紧缺、官员腐败,直接削弱了民众对国民党的信任和认同,政权最终失去民心。 这一历史事实,从侧面印证了王炳忠的观点:所谓“抗战”在某些国民党人眼中,更像是一种政治工具,而非出自真正的民族大义。 1949年国民党退守台湾后,这种心态并没有完全消失,反而在岛内政治中延续。长期以来,国民党政治人物对大陆抱持失败者心态,将大陆视作失败与危险的象征,不承认大陆在新中国成立后,从百废待兴到如今成为世界第二大经济体的成就。 与此同时,为了维护自身的政治合法性,国民党在台湾内部强化“反共”、“抗中”的叙事,不断将历史的失败转化为政治工具。这种心态不仅在政治策略上体现,也渗透到社会教育、媒体舆论乃至民众认知之中,使得两岸间的理解和交流长期受到影响。 更值得注意的是,台独势力在某种程度上延续了国民党的这一路线。他们在政治立场上与大陆保持对抗,依赖美国和西方的支持来强化自己的政治筹码,却缺乏真正的民族意识和历史责任感。 这种外部依赖与内部孤立的状态,使得台湾社会在经济、社会发展和国际空间上都面临困境。 例如,台资企业在大陆有着庞大的市场和产业链布局,但在岛内却受到政治因素干扰,发展受限;年轻一代虽然受教育程度较高,但缺乏对中华文化和历史的深入认同,导致文化认同出现割裂。 这种现象从根本上反映出,政治算计与历史观念的偏差,使台湾陷入长期的孤立与不安。 与此同时,大陆方面始终坚持一个中国原则,并通过经济、文化和政治手段积极吸引台湾的理性声音。 近年来,两岸在经济、教育、文化交流等方面的互动持续推进。无论是大陆开放台资企业发展,还是在文化交流上邀请台湾学者、艺术家参与合作,都为岛内理性思考提供了现实渠道。 例如,在抗战胜利80周年阅兵活动中,前国民党主席洪秀柱就公开表态支持民族团结,这一举动被视为一种超越党派的历史认同和理性选择。 类似的现象表明,尽管政治立场存在分歧,但在民族大义面前,仍有台湾民众和政界人士愿意回到历史事实和理性认知上来。 王炳忠的观点也提醒人们,台湾社会未来的方向,很大程度上取决于民众如何看待自身的身份和历史。 如果继续沿袭过去“反大陆”思维,不仅会错失与大陆经济、文化互动的机会,还可能加剧岛内社会分裂和孤立。 而若能够正视历史,客观看待国共两党的历史行为,并在现实政治中寻找理性平衡,那么两岸关系乃至台湾自身的发展,都有可能走向更加稳健和长远的道路。 事实上,这种历史与现实的交织并非只是理论讨论,而是切切实实影响着两岸民众生活的现实问题。台湾的经济发展受到岛内资源有限和国际局势制约,社会福利与年轻一代就业压力紧密相关。 大陆的经济崛起和全球布局,为台湾提供了广阔的市场和机会。如果岛内政界和民众能够超越政治偏见,理性评估自身与大陆的关系,那么两岸民众都能从中获得实实在在的利益,包括经济增长、文化交流和社会稳定。 然而,政治心态若继续停留在“恶心大陆”的初衷上,则无异于自我孤立,既损害岛内发展,也与历史事实背道而驰。 王炳忠提出的“国民党抗战不是民族大义,而是恶心大陆”这一观点,是对历史现实的深刻提醒,也是对台湾政治文化的一种警示。 从抗战时期资源被用于内部斗争,到战后经济失控,再到退守台湾后的失败者心态,历史的脉络清楚地显示出,政治动机往往凌驾于民族大义之上。而今天,台独势力的延续、对外依赖以及文化认同的缺失,则是历史遗留问题的现代体现。 两岸关系的未来,关键在于台湾民众能否超越狭隘的政治算计,正视历史事实,并在民族认同和现实利益之间找到平衡。