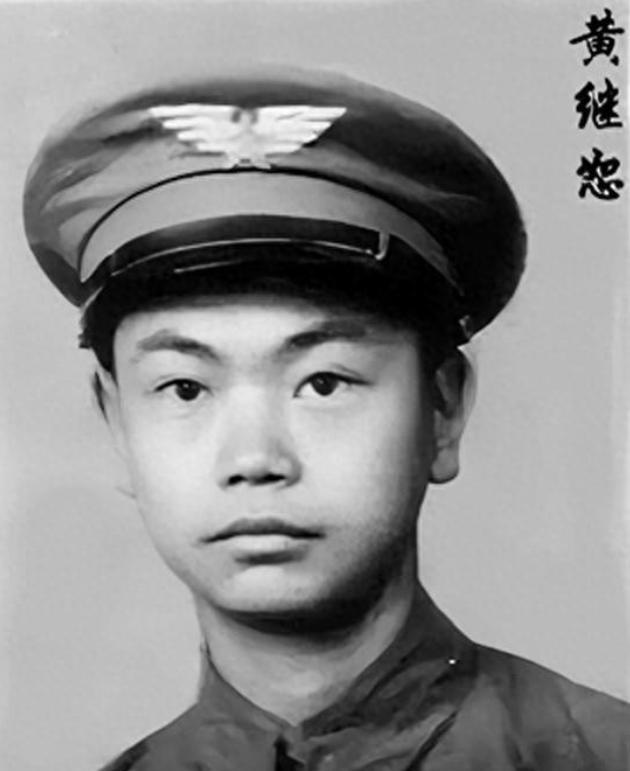

1952年深夜,朝鲜战场上志愿军战士都在熟睡,唯有一名战士因入党太激动,翻来覆去睡不着,此时,大批美军趁着夜色,无声无息摸上了志愿军阵地。 1952年7月21日的深夜,朝鲜涟川西北 222.9 高地夜色深沉,风雨交加,整个阵地被黑暗吞噬。 志愿军战士们在湿冷的战壕中沉沉入睡,唯有一人辗转反侧,久久难眠。他不是因为战斗的紧张,也不是因为身体的疲惫,而是因为白天刚刚递交了入党申请书,心中激荡不已。 他的名字叫倪祥明,中国人民志愿军第39军115师343团7连4班的副班长。那一夜,他原本可以休息,却主动替战友站岗。 没有人知道,此刻的他,即将成为整个阵地的“守夜人”,也是那场血战中最先觉察危机、最先迎敌的一位。 战争已进入相持阶段,敌我双方在朝鲜的山岭之间拉锯争夺。老秃山并不如上甘岭那般广为人知,但它同样重要,甚至更为残酷。 这座山头,几度易手,每一寸土地都浸透着血与火。在这样的背景下,倪祥明所坚守的阵地,就是一道命脉。 那夜,敌人选择了最阴沉的时刻悄然逼近。他们穿着厚重的雨衣,用布包裹住脚步,趁夜色和风雨掩护,悄无声息地向志愿军阵地渗透。 倪祥明原本只是想借着站岗的机会平复激动的心情,没想到,在阵地前沿,他突然听到了一阵微弱的异响。 是石头滚动的声音,不是风,不是雨。训练与战场经验让他瞬间警觉。他没有犹豫,迅速拔出手榴弹,朝黑暗中掷出。 随着一声爆炸,火光照亮前方山坡,一排美军的身影暴露在火焰中,距离阵地已不足三十米。 警报声划破夜空,枪声随即响起。那一刻,整个7连如被雷霆惊醒。战士们翻身起床,抓起武器冲向阵地前沿。敌人已压上山头,双方在阵地外围爆发惨烈肉搏。 排长石林河在重伤之际拉响手榴弹,与敌同归于尽。副班长倪祥明则带领几名战士反复冲杀,几番退守,弹尽粮绝之际,他们退入坑道,与敌人展开最后搏斗。 在这场生死相搏中,倪祥明始终没有退缩。最后一颗手榴弹,他紧紧握在手中,直到四名敌军冲入坑道,他才果断拉响。爆炸声中,五人同时倒地,坑道内血肉模糊,静寂如墓。 直到天亮,援军赶到,才发现阵地尚在,十二名守军仅余三人幸存,全部重伤。敌人尸横遍野,百余人死伤,却未能攻陷这座小小的山头。 倪祥明的牺牲并非孤例,但他的故事却让人久久不能平静。他并不是一开始就拥有光鲜背景。 1925年,他出生于河南杞县聂寨村,母亲早逝,父亲远走他乡,将他遗弃。年幼的倪祥明由姐姐带着乞讨维生,一身病弱,却顽强活了下来。 青年时期,他被国民党拉伕做了壮丁,在部队里尝尽苦头。 1949年南京解放后,他加入人民解放军,第一次,有人对他说:“这是穷人自己的军队。”那一刻,他相信了这个队伍,也找到了属于自己的道路。 入朝作战后,倪祥明参加了多次战役,屡立战功。他并未争功,也未自夸,只是默默坚守岗位,做好副班长的本分。 而在1952年7月21日那天,他把一封入党申请书交给了指导员。那封信里,他写得并不华丽,只说了一句话:“我愿为党流尽最后一滴血。” 入党申请还未批复,他已用生命作出了最有力的证明。 倪祥明牺牲后,中国人民志愿军总部追认他为中国共产党党员,并授予“一级战斗英雄”称号,追记特等功。他生前所在的第4班,被命名为“一级英雄班”。 1953年,他的遗骨被安葬在沈阳抗美援朝烈士陵园,与黄继光、邱少云等英烈为邻。他的名字,也被刻在了家乡杞县的纪念碑上,成为一代人心中的英雄。 多年之后,在扶贫攻坚的关键时期,杞县的县委书记曾在倪祥明烈士纪念碑前宣誓:“向贫困发起总攻,不达目标,誓不罢休。”这不仅是对现实任务的承诺,更是一种精神的传承。 倪祥明的牺牲,换来了那一夜阵地的安稳,也唤醒了我们对于信仰的敬畏。 他没有惊天动地的口号,没有声嘶力竭的表白,只是在那个风雨交加的夜晚,悄无声息地履行了一个战士的职责。 他的故事告诉我们,真正的英雄,不一定在镁光灯下发光,而是在黑夜里守住一角阵地,用血肉之躯筑起防线。他的信仰,不在纸上,而在战壕中,在那最后拉响的手榴弹里。 信息来源: 《抗美援朝英烈谱丨“一级英雄”倪祥明》——中国军网

永远有多远

致敬国家英雄