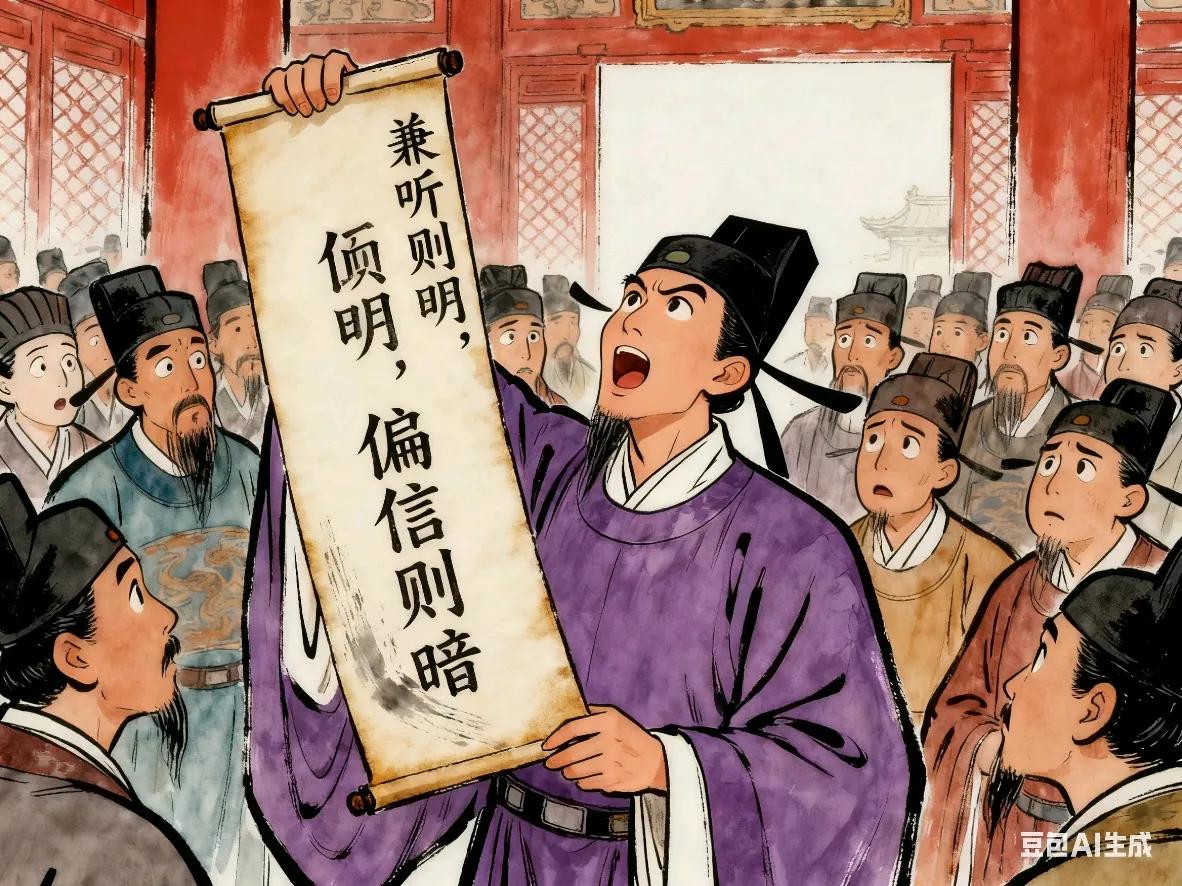

贞观十九年,李世民多喝了几杯,当众挥毫泼墨写了一幅字,笑道:“谁愿先睹为快?”话音未落,御史大夫刘洎竟一脚踏上蟠龙御座,伸手夺那未干的宣纸!金甲侍卫刀吓得拔刀,满朝文武亦僵若寒蝉。刘洎却浑然不觉,兀自高擎字幅赞叹:“笔走龙蛇,真天子气象!” 太宗挑眉不语。阶下,中书令褚遂良垂首研墨,嘴角掠过一丝极淡的弧度。 贞观十九年春天的那场风波,虽然当时以太宗哈哈一笑而告过,但在场的明眼人都看得出来,皇帝那意味深长的沉默里,藏着的不全是宽容。刘洎这个人,能力是有的,心也是忠的,就是性子太直,直得有点不管不顾。他当时只觉得皇帝的书法真好,满心想着凑近了看,一激动就忘了人臣之礼。这种性格,在太平年月或许还能算是率真可爱,但在波谲云诡的官场上,就成了致命的弱点。 刘洎的仕途,说起来也是靠自己真本事一步步走上来的。他最早在萧铣手下做事,后来归顺了大唐,因为办事干练,尤其善于剖析事理,慢慢得到了太宗的重用。太宗看中的就是他这种耿直敢言的劲儿,提拔他当了治书侍御史,专门负责弹劾官员的不法行为。刘洎在这个位置上干得风风火火,确实整顿了不少官场积弊,但也因此得罪了不少同僚。他批评起人来毫不留情面,就连房玄龄、马周这样的重臣,他也曾当面指出过失。这种六亲不认的作风,虽然太宗表面上赞赏,说是为国举贤,但无形中已经给自己树敌无数。 再说褚遂良,这个人就完全不同。他是书法名家褚亮的儿子,自己也是一手好字,深得太宗喜爱,长期负责记录皇帝的起居言行。褚遂良为人谨慎细腻,最懂得察言观色,他知道什么该说,什么不该说,什么时候该进,什么时候该退。他与刘洎的矛盾,表面上看是性格不合,实际上还牵扯着更深层的政治理念差异。刘洎代表的是那种锐意进取的改革派,而褚遂良则更倾向于维护关陇集团旧臣。两人在很多政见上都有分歧,日积月累,嫌隙渐深。 真正让两人矛盾激化的,是贞观十九年那次御前失仪后不久,太宗准备亲征高句丽。在讨论留守辅佐太子监国的人选时,刘洎主动请缨,信心满满地说:“只要陛下放心,留守京师的事就交给我,保证让那些皇亲国戚、功勋老臣都安分守己。”这话本来是想表忠心,但在褚遂良等人听来,却格外刺耳——你刘洎守京师,却让皇帝去打仗? 战争的进程出乎意料的艰难。太宗在辽东前线积劳成疾,身上长了痈疽,疼痛难忍。战事不顺加上健康恶化,让这位一代明君的心情变得格外沉重。就在这个关键时刻,褚遂良找到了扳倒刘洎的机会。 那天,刘洎和马周一起从太宗的行宫探病出来,心情沉重。遇到褚遂良和其他几位大臣时,刘洎忍不住感叹道:“皇上病得不轻,实在是让人担心啊。不过好在平时对我们这些臣子不满的地方,现在也都释怀了。”这本来是一句宽慰大家的家常话,意思是病中的皇帝心态平和了许多。但到了褚遂良那里,话就完全变了味。 褚遂良单独面见太宗时,一脸忧戚地说:“刘洎刚才出来时对我们说,皇上病重,不足为虑,正好可以像伊尹、霍光那样辅佐新君,如果有不同意见的大臣,就杀了以安定朝廷。”这番话彻底触动了太宗最敏感的神经。伊尹、霍光是什么人?那是废立过皇帝的重臣!太宗一生最在意的就是权力的平稳过渡,最忌讳的就是臣子在自己病重时有非分之想。 可以想象,躺在病榻上的太宗听到这番话时的心情。他也许想起了当年刘洎脚踏御座的那一幕,那个不拘小节的形象,此刻在猜疑的放大镜下,变成了潜在的威胁。尽管当时在场的马周极力为刘洎辩白,证明他根本没有说过那样大逆不道的话,但猜疑的种子一旦种下,就很难根除了。 太宗没有立即发作,但班师回朝后,这件事被再次提起。在褚遂良的坚持作证下,朝廷让刘洎自我辩解。刘洎又找来马周作证,但褚遂良一口咬定自己听到的就是原话。这场罗生门最终以刘洎的悲剧收场——太宗赐他自尽。 临死前,刘洎想要纸笔给太宗写最后一封信,陈述冤情,但看守的官员害怕惹祸上身,不敢给他纸笔。这位一生耿直的大臣,就这样含冤走上了绝路。他至死可能都不明白,自己的一片忠心,怎么会落得这样的下场。 刘洎的死,后来成了太宗晚年一个颇有争议的事件。很多人认为这是一桩明显的冤案,就连太宗本人,在事后可能也有所后悔。但帝王心术就是这样,有时候宁可错杀,不可冒险。刘洎的悲剧在于,他的性格注定了他不适合在那个高度复杂和政治化的环境中生存。他的直率成了别人攻击他的利器,他的忠诚反而成了催命符。 这个故事让人不禁感慨,在权力的游戏中,光有一腔热血和才干是远远不够的。刘洎和褚遂良的对比,就像一面镜子,照见了官场的残酷现实——有时候,怎么做人比怎么做事更重要。可惜这个道理,刘洎明白得太晚了。李世民 刘洎

张衡

什么帝王心术,什么老谋深算,封建帝王终身制是所有问题的祸根,矛盾的死结,无法吐旧纳新,国必亡。

用户14xxx31

还是褚遂良诬陷,阴险。

kurapika

[赞][赞][赞]

龘勥皸王

褚遂良的下场好!