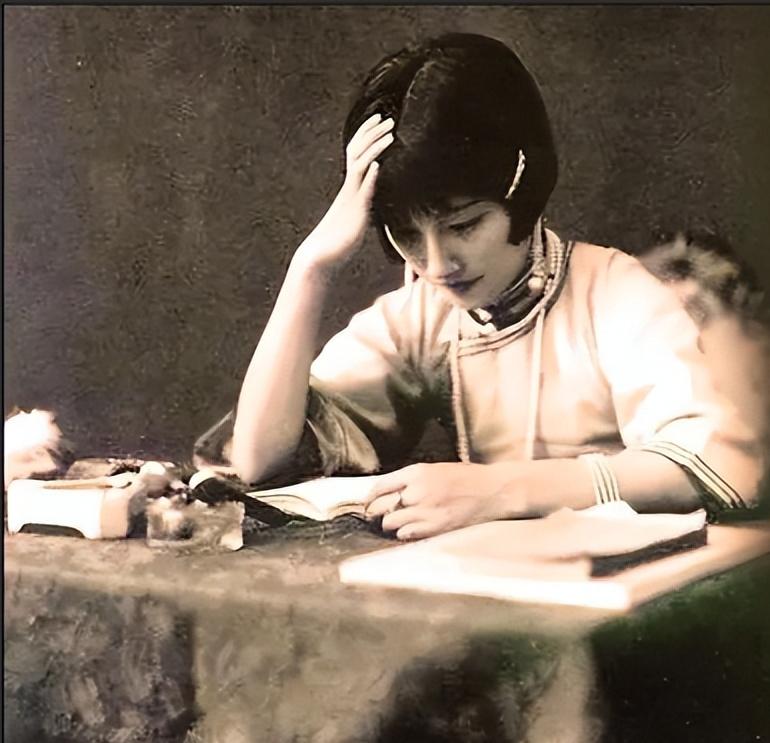

1965年,陆小曼去世后,好友揭露了她一个隐秘:她的前夫过分热衷一件事,又体力过人,可以整夜贪欢。陆小曼不堪其扰,才执意离婚,为此还苦了后来的丈夫徐志摩。 在上海旧居的书桌里,陆小曼生前整理的徐志摩遗稿被小心封存,纸页上还留着她修改的墨迹——很少有人知道,这位总被贴上“任性名媛”标签的女子,晚年近乎偏执地校勘丈夫的诗稿,甚至为了考证一句诗的创作背景,写信给胡适、林徽因等旧友反复确认。 而支撑她熬过孤独晚年的这份执念,追根溯源,竟与她第一段婚姻里那段难以启齿的痛苦紧密相连。 世人提起陆小曼,总先想到她的“光环”:出身苏州望族,父亲陆定是前清举人,母亲是大家闺秀,她自幼就读于北京圣心学堂,英语、法语说得比中文还流利,画得一手好山水,18岁就在外交部担任翻译,是京城社交圈里公认的“第一美人”。 可这份光鲜,在1922年嫁给王庚后,成了包裹痛苦的外壳。 当时所有人都羡煞这桩婚事——王庚毕业于美国西点军校,回国后在军界平步青云,年轻有为又仪表堂堂,陆家父母更是对这个女婿满意至极。 但只有陆小曼自己知道,新婚之夜后,这段婚姻就成了她的“牢笼”。 王庚的“军人特质”,在婚姻里变成了难以承受的重量。 他习惯了雷厉风行的作息,每天天不亮就去军营,深夜才归,夫妻间难得有交流;更让陆小曼崩溃的是,他在夫妻生活上的无度索取。 作为军人,王庚体力充沛,常常不顾她的意愿整夜纠缠,哪怕她事后虚弱到无法起身,也得不到半分体谅。 起初,陆小曼还试图委婉沟通,可王庚只当她是“娇生惯养、不懂体谅”,甚至觉得“夫妻间本就该如此”。 久而久之,陆小曼开始害怕夜晚,身体日渐消瘦,精神也愈发萎靡,可在人前,她还要强撑着社交名媛的体面,没人察觉她眼底的疲惫。 真正让她决心离婚的,是怀孕后的绝望。 1924年,陆小曼发现自己怀上了王庚的孩子,本想借着新生命缓和关系,可王庚的态度依旧冷漠,甚至在她孕吐严重时,还因“影响休息”搬到书房居住。 更让她恐惧的是,她意识到若生下孩子,自己将永远困在这段婚姻里,重复日夜被索取、被忽视的生活。 在那个医疗条件简陋的年代,她偷偷找到一家私人诊所堕胎。 手术中她大出血,险些丧命,虽最终保住性命,却永远失去了生育能力,还落下了严重的妇科病,此后每逢阴雨天,小腹就疼得直不起身。 这段隐秘的伤痛,成了她遇见徐志摩后的“软肋”。1924年,陆小曼在北平社交场合认识徐志摩时,对方正处于与张幼仪离婚后的情感空窗期。 徐志摩的浪漫与细腻,恰好填补了她内心的空缺——他会为她写情诗,会陪她逛画展,会在她痛经时笨拙地煮红糖姜茶,甚至能读懂她沉默时的委屈。 两人很快陷入热恋,可陆小曼的身体状况,成了这段感情里的“秘密”。 她不敢告诉徐志摩自己无法生育,更不敢提及堕胎的过往,只能在他憧憬“未来孩子”时,借口“身体不好”岔开话题。 1926年,陆小曼终于与王庚离婚,如愿嫁给徐志摩。 可这段被世人称颂的“爱情佳话”,从一开始就藏着隐患。 陆小曼的妇科病需要长期调理,每月都要花大量医药费;她习惯了优渥生活,社交应酬、买字画、雇佣人,开销极大。 徐志摩为了支撑家庭,不得不同时在光华大学、东吴大学等多所学校任教,还四处演讲、写稿,常常奔波于上海、北京、南京之间。 1931年11月,徐志摩为了赶去北京听林徽因的演讲,想省下路费搭乘免费的邮政飞机,却不幸在济南失事。 徐志摩的死,彻底击垮了陆小曼。更让她寒心的是,徐家人始终不认可她,认为是她的“挥霍”和“体弱”拖垮了徐志摩,甚至在葬礼上拒绝她进门。 此后,陆小曼闭门谢客,戒掉了鸦片,把所有精力都放在整理徐志摩遗作上。 她花了十年时间,将徐志摩散落在各地的诗稿、书信收集起来,逐字逐句校对,还为每首诗写下注解,详细记录创作背景。 1936年,《徐志摩全集》出版时,她在序言里写道:“我欠他的,唯有把他的文字留下来,让更多人记得他。” 晚年的陆小曼,住在上海一间小公寓里,靠变卖字画和朋友接济度日。 她的妇科病时常发作,疼得厉害时就躺在床上翻看徐志摩的诗稿,手指一遍遍摩挲着纸页上的字迹。 1965年,陆小曼在孤独中去世,临终前,她嘱咐好友将自己的骨灰与徐志摩的遗骨合葬,却因徐家反对未能如愿。 直到她去世后,好友在整理她的遗物时,才在一本日记里发现了那段关于王庚的隐秘记录,以及她对自己“不能为徐志摩生儿育女”的终身遗憾。 陆小曼的一生,从来不是“任性名媛”的简单标签所能概括。她挣脱第一段婚姻的勇气,藏着身体与精神的双重创伤;她对徐志摩的深情,带着无法言说的愧疚与遗憾。 主要信源:(澎湃新闻——徐志摩与陆小曼:他看到了她身上作为“人”的光华;澎湃新闻——十九岁的陆小曼,十八岁的林徽因)