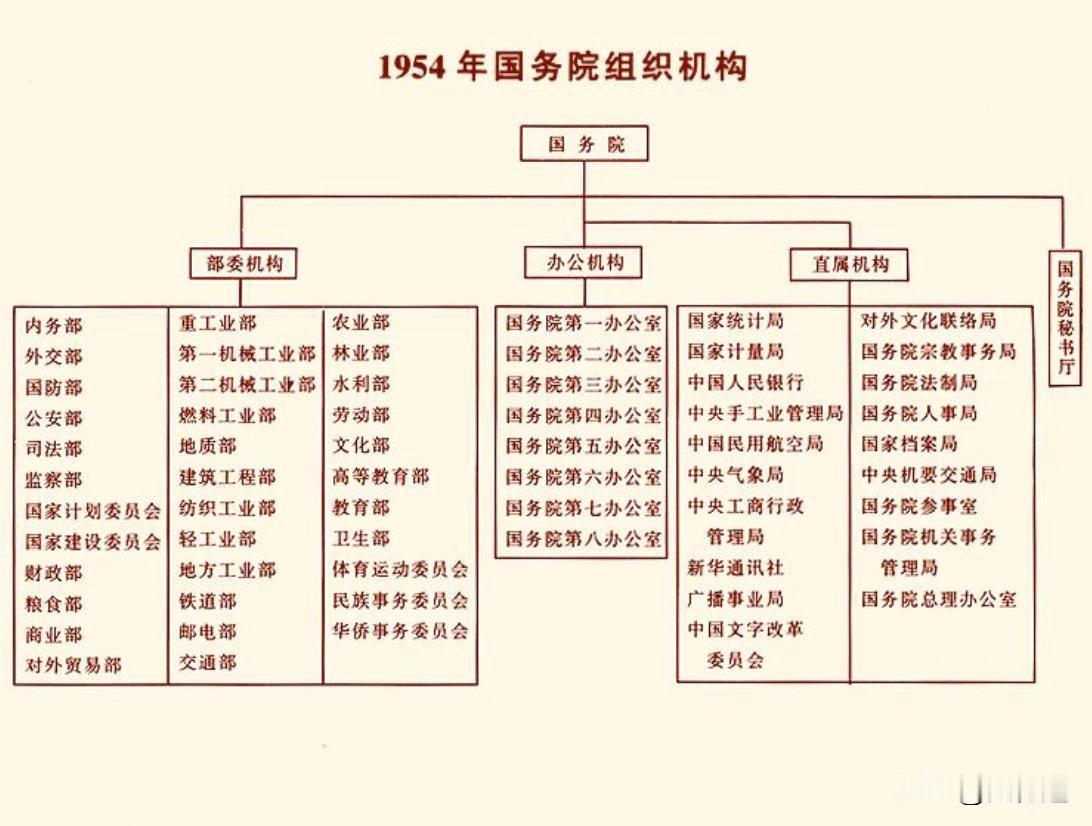

国务院最早八大办公室: 1、周恩来——国务院总理 2、罗瑞卿——第一办公室主任,掌管内务部、公安部、司法部、检察部 3、林枫——第二办公室主任,掌管文化部、教育部、卫生部、教育通讯社、广播事业部 4、薄一波——第三办公室主任,掌管工业部、第一第二机械部、地质部、建筑工程部 5、李先念——第四办公室主任,掌管财政部、粮食部、商业部、对外贸易部、中央银行 6、贾拓夫——第五办公室主任,掌管纺织工业部、劳动部、轻工业部、中央手工业管理局 7、邓子恢——第六办公室主任,掌管农业部、林业部、水利部和中央气象局 8、王首道——第七办公室主任,掌管铁道部、交通部、邮电部、中国民用航空局 9、李维汉——第八办公室主任,对资本主义进行社会主义改造 北京的秋天常常伴着风声,那年国庆节的彩旗还没收起,政务院就在喧嚣与庄严之间搭了起来。 新中国的制度得有个骨架,政务院就是那根骨头。 纸面上的权力写得满满当当:要对中央人民政府委员会负责,要下达命令,还要废止不合规的法令,甚至连地方政府的任免都握在手里。 可别以为这是冰冷的条文,落到办公桌上,就是一群人埋着头批文件,喝凉茶,熬到眼睛通红。 刚开始只有三十五个部门,已经够多的了。 内务、公安、财政、外交,甚至还有林垦部这样听起来有些陌生的单位。 走廊里常有人穿着旧军装,衣角还带着泥土味,脚步声急促。 文件摞得比胳膊还高,干部们夹着夹子,三三两两挤在屋子里商量。 谁能想到,这些名字后来很多都成了共和国的重量级人物。 三年恢复还没完全结束,国家就得往前推,建设一步慢,整个局面就可能掉链子。 于是,部门越设越细,粮食部被分出来,机械部分成第一、第二,教育部分出高教、体委。 到1953年底,已经有四十二个机构。 政务院就像一棵长疯了的树,枝杈到处伸展,碰在一起,互相打结。 协调起来,麻烦不断。 1954年,全国人大开了第一次会议,新宪法一通过,政务院的时代落下帷幕,国务院接过权杖。 气氛不一样了,政务院更像战后恢复期的权宜之计,而国务院则要走向规范、走向法治。 那年创刊的《国务院公报》,一页页印着任免和规章,像一本日记,把国家的动作刻在纸面上。有人拿到手,翻来覆去读,仿佛从中能听见新国家的心跳。 真正特别的是“八大办公室”的出现。 周恩来是个讲究条理的人,他明白几十个部委各自为战,光靠会议是压不住的,就在国务院里设了八个办公室,相当于八只手,把不同领域的事务归口,再由主任直接向总理汇报。 制度在这里透出一点人情味,带着周恩来式的细致。 罗瑞卿负责第一办公室,管政法。 内务、公安、司法、监察都压到这儿。那是个最需要铁腕的口子,社会秩序还摇摇晃晃,黑市、盗匪、旧习气,罗瑞卿整日眉头紧锁,敲着桌子说话干脆利落。 第二办公室归林枫,文教口。文化、教育、卫生,还有新华社和广播事业部。五十年代扫盲班在乡下搭起来,广播喇叭挂在树上吱吱响,孩子们背着书包走进学校,背后都能看到林枫的影子。 第三办公室是薄一波,他盯着的都是重工业。 那几年,机床的轰鸣声在厂房里回荡,苏联专家带着翻译在车间走来走去,工人们抬头看图纸。薄一波桌上常年铺着厚厚的工程计划,手里转着铅笔,神情严肃。 第四办公室则是贾拓夫,管轻工、纺织、手工业,还有劳动部。纺织厂女工们的笑声夹杂着机器轰鸣,织出的布匹送到各地,成了百姓生活里的新景象。 李先念坐镇第五办公室,财政、粮食、商业、对外贸易、银行,全都在他眼皮底下。他对数字极其敏感,总喜欢盯着表格,拿笔一圈一圈地算。 第六办公室归王首道,交通、铁道、邮电、民航,都是国家动脉。 火车拖着长长的鸣笛穿过平原,邮递员骑着单车送信,飞机开始在民航航线上飞行,这些都连着他办公室的调度。 邓子恢掌管第七办公室,农业、林业、水利、气象。土地改革刚收尾,农业合作化紧锣密鼓。 他在农村呆得久,和农民说话,不摆架子,常常带回一身泥土。 李维汉则主持第八办公室,专门盯着资本主义工商业的社会主义改造。 商人的心思复杂,有人犹豫,有人担心,办公室要做的,就是用政策和耐心把这股力量慢慢引导过来。 八个办公室像八根支撑柱,把庞大的国务院分成八个板块。 主任们性格各异,有的雷厉风行,有的温和细致,但都要在总理的桌前汇合。 那几年,北京的夜晚经常亮着灯,国务院大楼的窗户里有人影晃动,深夜里仍能听见打字机的声响。 办公室制不是永久的。到1959年,部分办公室改名,有的撤销,第八办公室消失在机构表里。 制度的过渡性很明显,它缓解了部委林立带来的沟通问题,却也不能彻底解决。 国家治理的复杂,远远超出设计者的想象。但在那个关键的十年,八大办公室的存在,确实让庞大的机器能够运转得更顺。