他叫彭帮怀,“毒教材“吹哨的第一人,在教材纠错苦缠14年,22场官司,一次都没有赢过,但仍旧初心不改,被誉为教科书的守护者。 2006年初夏的郑州,一间普通的作文辅导教室里,几名小学生围着讲台,争论着一道标点符号练习题。一个孩子翻开课本指着教材反驳老师:“书上是这样写的。” 彭帮怀拿过那本苏教版小学语文课本,眉头逐渐紧锁。那一页上,省略号误占两格,标点位置存在不规范使用。他心里一惊,隐隐觉得问题可能不止这一处。 他不知道的是,这一刻,将开启他接下来十四年的命运转折。 他的身份,是一名普通的小学语文老师,也是一名课外作文班的授课者。但从那天起,他成了另一个身份的代表“毒教材”吹哨的第一人。 起初的怀疑并非出于对权威的挑战,而是出于教师最基本的职业本能。他担心学生被误导,担心教材的错误被一代又一代人反复学习、模仿、继承。 于是,彭帮怀开始翻查整本教材,一页一页地读,一句一句地校。最终,他在这本小学语文教材中发现了63处问题,涵盖标点误用、语法不当、错别字乃至用词混乱。 这还只是一个开始。出于责任感,他将这些问题写成报告,寄给出版社、语委、教育部。回应寥寥,即便有,也多是“已专家审定”“属可争议问题”的答复。 此后他尝试联系媒体,甚至向《咬文嚼字》投递稿件,也未能引起足够关注。他意识到,靠写信,靠解释,恐怕难以撼动那些“已经审定”的字句。于是,他决定走向法庭。 2007年,他第一次将出版社告上法庭,理由是教材质量存在问题,要求退书款、赔礼道歉并召回教材。 此后的十余年里,他以原告身份,先后提起22场诉讼,涉及不同出版社、不同年级、不同版本的教材。 每一次,他都准备数十页甚至上百页的材料,自己比对各版本内容,反复查证。 他甚至自学法律,熟悉《产品质量法》《消费者权益保护法》,希望用法律的方式,纠正一行一字的错误。但这些努力,至今没有一场胜诉。 法院的理由各有不同,有的认为教材已审定即为合格产品,有的指出彭帮怀个人无法举证错误的权威标准,也有的否定其作为普通读者提出质量认定的资格。 对教育系统而言,彭帮怀的挑战太过“离经叛道”,而对司法系统而言,他的诉求又显得“无据可依”。 2013年,他将人教版七年级下册语文教材告上法庭,指出其中40处错误,其中包括词语误用、成语错写、语境不当等问题。 在诉讼期间,人民教育出版社终于做出回应,发布了六处勘误并向全国学校下发改正通知。 彭帮怀撤诉,但并未就此罢休。他清楚,那六处错误的更正,并不是他工作的终点,而只是漫长纠错路上的一小步。 2015年,他再次起诉苏教版小学语文教材,列出368处瑕疵,并指出该教材未按规定报教育部审定,涉嫌非法出版。这场官司持续多年,最终还是以败诉告终。 但案件审理过程中,教育部行政复议办公室亦不得不承认,并未收到该版本教材的修订报备。这某种程度上,已是他坚持的实际成效。 他的坚持是孤独的。为了准备诉讼材料,他熬夜翻阅教材版本,甚至购买上百本不同课本进行对比。 他自费复印资料,支付诉讼费用。教学之外的每一分精力,都压在纠错这件事情上。据称,他至今仍未评上高级职称,而家人对此起初也颇有不解。 他曾在一次采访中坦言:“教材的事都是大事。”而这句朴素的话背后,是他对教育的敬畏,对知识的尊重。 他也不是没有动摇过。一次又一次败诉,一次又一次被人质疑“钻牛角尖”,甚至被讥讽为“多管闲事”。 可他没有退场。因为他看到的是课本背后那群稚嫩的眼睛。他说:“一个逗号错了,学生就会错一辈子。” 这句话听起来有些夸张,但在他看来,教材是学生接触世界的第一扇窗,窗子不能蒙灰,更不能碎裂。 他的坚持,逐渐被更多人知晓。他曾创建“中国教材亮剑”QQ群,聚集一批关注教材质量的教师同行。 他们在群里讨论教材内容,互相校对印刷版本,甚至一起起草公开建议信。尽管声量有限,但这种自下而上的监督机制,成为推动变革的微小火种。 他的行动也间接推动了制度的进步。2011年,教育部出台《义务教育教科书编写修订管理暂行办法》,明确教材编写须报审。 2013年,国务院发布国家教材建设规划纲要,提出要提高教材编审质量和社会监督机制。 这些顶层设计的完善,或许不能直接归功于彭帮怀,但他无疑是那个最早敲响警钟的人。 2022年,人教版小学数学教材插图问题引发轩然大波,“毒教材”一词在网络上广泛传播。那一刻,社会对教材质量的警觉被推到前所未有的高度。 而许多人也开始回忆起那个早在十几年前就为教材瑕疵奔走呼号的人。有人说,他是最早的吹哨者。他的努力,在多年后终于被听见。 信息来源: 《教师诉苏教版小学语文课本百余瑕疵,为纠错出庭十次大多败诉》——澎湃新闻

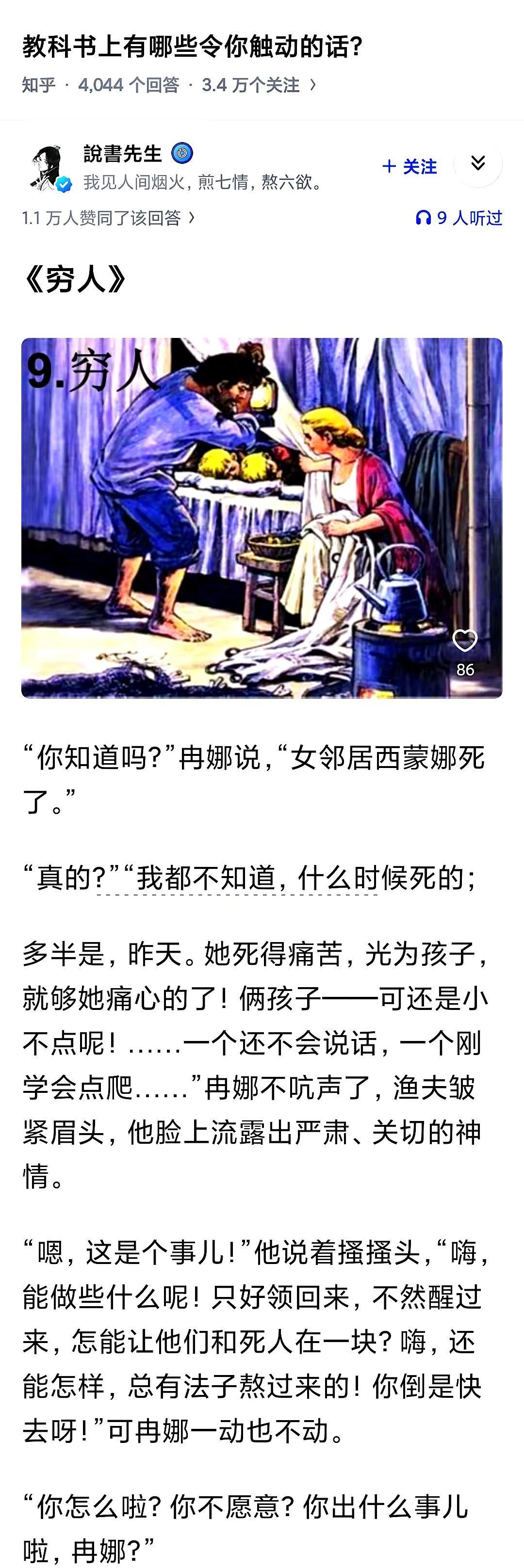

![没读小学不认识字的不许评论我[微笑]](http://image.uczzd.cn/5235362446041495139.jpg?id=0)