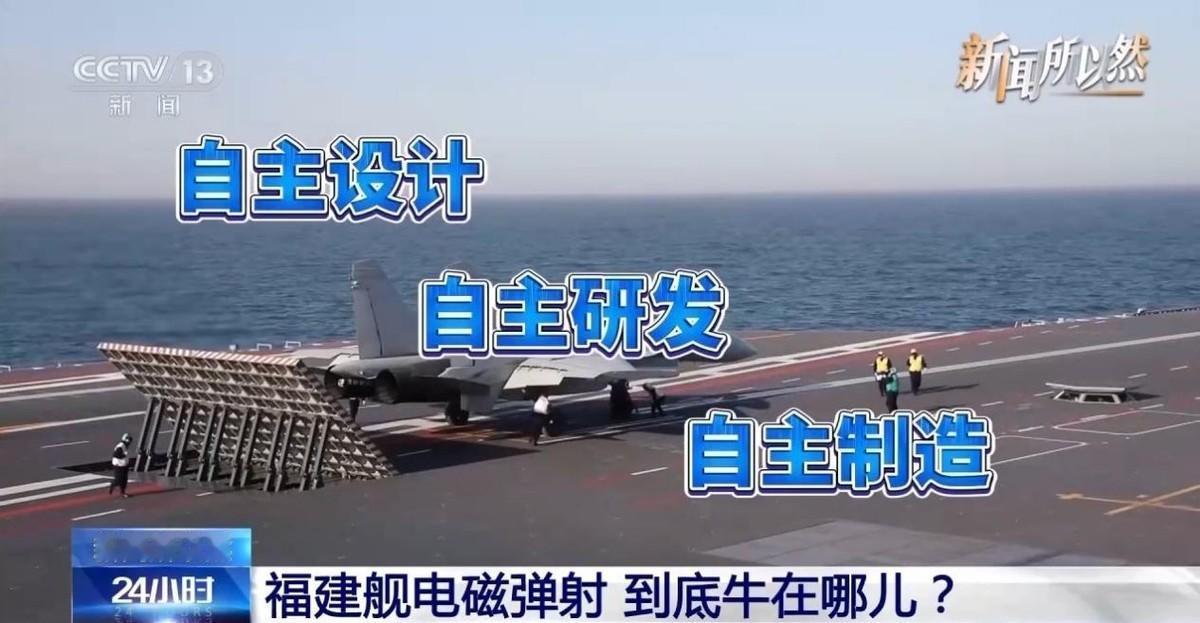

马伟明院士曾提出在青藏高原上,建一根2公里长的电磁发射轨道,经专家论证:造价太高且不好施工。 马伟明院士提出的 2 公里长电磁发射轨道设想,植根于电磁发射技术的发展基础。 作为我国电磁领域的领军者,他团队研发的中压直流综合电力系统,已成功应用于海军舰艇,为电磁发射的陆上应用积累了经验。 这设想的底气在哪,全靠实打实的技术突破撑着。马院士团队研发的中压直流综合电力系统,那真是厉害到骨子里。美国福特级航母用的中压交流系统,能量转化率才 60%,还老出故障,平均几百次弹射就掉链子。 咱们福建舰用的这套直流系统,转化率直接冲到 90% 以上,地面测试 3000 次都没出过错,这稳定性简直是碾压级的。 更绝的是,它能在 45 秒内完成充电释放循环,单次弹射把 30 吨的歼 - 15T 在 2 秒内加速到 280 公里 / 小时,这股劲儿要是用到陆上轨道上,潜力可想而知。 就在去年,他们团队还创下了世界纪录,用电磁线圈炮把 124 千克的弹丸加速到 700 公里 / 小时,这速度都超过音速一半了。有这样的技术底子,马院士敢想 2 公里的轨道,那是真有底气,不是瞎吹牛。 可理想再丰满,也架不住现实骨感,造价这关就难破。电磁发射轨道看着只是两根长导轨,实则藏着吞金兽。先说核心的脉冲电源设备,这玩意儿是成本大头,占了整个系统资本成本的绝大部分,比轨道本身贵多了。现在商业上根本买不到现成的,得专门研发,光这一项就得砸进去几十亿。 再看轨道本身,2 公里长的轨道可不是高铁轨道那么简单,得用特殊材料扛住大电流的烧蚀和磨损,现在最常用的铜基合金材料,一到高功率发射就容易熔化,要是用更高级的超导材料,价格贵得离谱,还得维持低温环境,成本又往上窜一截。 咱们可以拿特高压工程做个参照,普通特高压一公里造价就 500 万到 900 万,酒泉那条线路更是达到 1100 万一公里,这还只是输电线路,电磁发射轨道的技术要求比这高多了,算下来 2 公里轨道光硬件成本就得好几亿。 再加上配套的储能站、控制系统,还有后期维护的费用,总造价保守估计得几十亿,这还没算上高原施工的额外开销,确实是笔天文数字。 更头疼的是施工,青藏高原那地方简直是工程的 “禁区”,想建 2 公里的精密轨道,难如登天。先说环境,互助北山隧道工程就在青藏高原边缘,海拔最高 3699 米,年均气温才几摄氏度,冬天能到零下 33 度,机械设备到这儿效率直接降下来,施工周期得延长不少,能耗成本也蹭蹭涨。 要是往青藏高原腹地去,海拔更高、氧气更稀薄,工人施工都得带氧气瓶,机器更是 “水土不服”。再看地质,那地方全是断层、破碎带,雅鲁藏布江工程要穿越 72 条次级断层,掘进机得边挖边注浆,跟在钢板上绣花似的。 电磁轨道对精度要求极高,几毫米的误差都可能导致发射失败,可在冻土区施工,地面冻胀融沉,刚铺好的轨道可能过段时间就变形了。 而且青藏高原生态特别敏感,建轨道难免要开挖地面,保护植被、处理污水这些都得额外花功夫,施工难度和成本又得往上加。 之前建青藏铁路就克服了无数困难,可铁路的精度要求跟电磁发射轨道根本不是一个级别,这 2 公里轨道真要建,施工队得面临多少从没见过的难题啊。 可能有人会问,既然海军舰艇上都能用,搬到陆上咋就这么难?这话问得在理,但海上和高原是两码事。福建舰是在封闭的舰体里安装设备,环境可控,维护也方便,可青藏高原是开放的野外,风吹日晒、低温缺氧,设备故障率会直线上升。 舰艇上的电磁弹射器才一百多米长,2 公里的轨道是它的 20 倍,功率需求、轨道精度、散热问题都呈指数级增长。 马伟明院士的设想确实让人热血沸腾,要是真能建成,往低轨道发射卫星,一公斤成本可能就几美分,比现在火箭发射的 4000 美元一公斤便宜太多了。 但专家的论证也点醒了我们,任何技术突破都得一步一步来。现在咱们在海军舰艇上的技术已经世界领先,先把这些技术打磨成熟,再逐步攻克陆上大型轨道的造价和施工难题,未来未必不能实现这个伟大的设想。 毕竟,当年谁也没想到咱们能在常规动力航母上用上电磁弹射,马院士的团队总能创造奇迹,只是这一次,咱们得给他们多一点时间和耐心。

小蛋蛋的小白兔

弄一个高度1000米的吧。用来发射导弹卫星火箭

【仰望-心空】

突发奇想:是否可用在火箭(卫星)发射上?弹射到一定高度再利用燃料推进,如果可以是否就可以燃料减重,可携带更多物质了?小白臆想,求轻喷![doge]

辉子哥 回复 09-29 20:12

这个本来就是做这个试验用的

棚友 回复 09-29 21:35

现在就在搞这个 让我说 在高原搞这个真的不好搞 应该在海南岛近岸深水区建一个下潜式垂直电磁弹射深井 海运方便 平台升降系统也好高 能利用地球自转 近岸加下潜可以规避台风

天马行空

必须上马,听专家母猪会上树,再啰嗦继续开除专家。

枫叶秋棠

这个建议确实可行,如果成功,中国星链就能以低成本迅速抢占轨道资源

虽超凡,未脱俗

高原温度低,散热方便

用户51xxx86

可以造个2公里的大棚,不就好维护了

momo

这也要看是干什么,在青藏高原建磁轨,十有八九是拿来向太空发射东西,在航天领域几十亿只能说是个大项目,绝对不是什么负担,而且这种项目因为高原空气稀薄,进展很慢,每年投入的钱并不会太多,主要还是施工困难和后继成规模后运输也是问题。