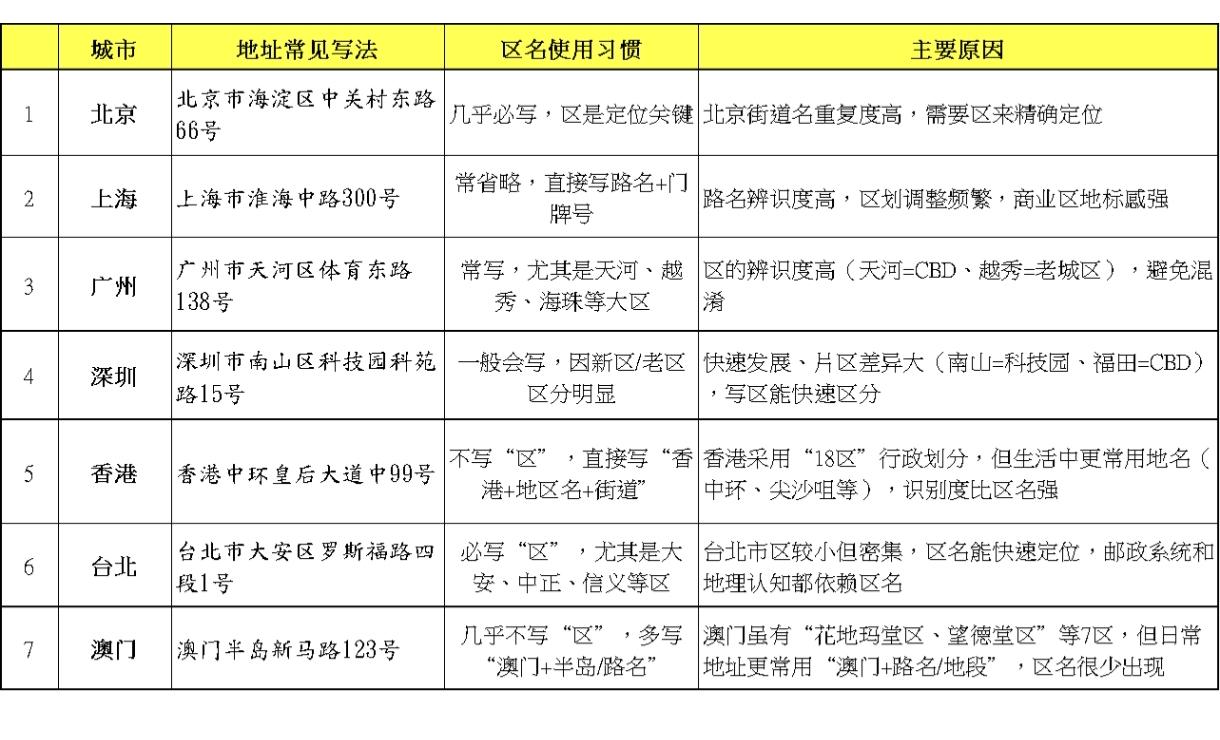

闲来无事,讨论下国内几个大城市的地名书写习惯。我出差比较多,国内几个一线城市去的比较多,港澳台也都去过,我发现上海和香港两地不怎么说哪个区,比如上海的地址基本就是上海市延安西路XX号,不熟悉上海的人恐怕一下都不知道在哪个方位,而北京的地址基本上就是北京市海淀区中关村南大街XX号,很快锁定在哪个区位。 从地址书写习惯的背后,其实能看出这些城市的文化气质、历史背景和风土人情: 1,北京 地名习惯:强调“区”,比如“海淀区”“朝阳区”,但很多人也会说“大望路”“五道口”。 文化气质:北京街道名重复度高(很多“XX路”),加上区面积大,因此人们更依赖“区”来定位。 风土人情:北京人常说自己是“海淀的”“朝阳的”“西城的”,带有浓厚的行政区认同感,反映了首都的“官本位”色彩。 2,上海 地名习惯:常直接说“淮海路”“南京西路”“陆家嘴”,很少强调区。 文化气质:路名就是身份和地段的象征,体现了 商业与地段至上 的逻辑。 风土人情:上海人很注重地段精确和身份感,比如“淮海路人家”,带有一点都市摩登气息和对生活品质的强调。 3,广州 地名习惯:区和地名并重,比如“天河体育西路”“越秀中山一路”。 文化气质:广州的区有明显功能性,天河=CBD,越秀=老城,海珠=生活区。 风土人情:广州人说地名时往往附带生活场景(“体育西约朋友喝茶”),体现了务实、生活化的市井气。 4,深圳 地名习惯:会强调“区”,比如“南山科技园”,因为片区差异大。 文化气质:深圳新区发展快,地名很多和产业绑定(科技园、软件园)。 风土人情:深圳人身份多元,强调区名是为了方便外来人口快速理解,体现了开放、移民城市的实用主义。 5,香港 地名习惯:几乎只说“中环”“旺角”“尖沙咀”,不用区。 文化气质:这是典型的地标社会,小而密集,地名本身就有极高辨识度。 风土人情:香港人更强调“街区认同”,比如“中环人”“九龙人”,这种区域文化氛围 十分浓厚。 6,澳门 地名习惯:常说“新马路”“葡京”“氹仔”,地方小,很少用区。 文化气质:澳门地名带有明显的葡语、殖民色彩(“妈阁”“望德堂”),体现了 中西融合 的特点。 风土人情:澳门人习惯用具体地段/建筑来指路,生活氛围比较 温和细腻,强调“小城人情味”。 7,台北 地名习惯:区和路段必写,比如“士林区至善路二段XX号”。 文化气质:台北街道井然有序,路段和区划很细致,典型的日式都市管理风格。 风土人情:台北人很在意区的归属感,比如“住大安区”就暗含生活品质,体现了 温和而细腻的市民性格。 总的来说, 北上广深这几个大陆大城市里,北京/深圳偏行政逻辑,上海/广州偏生活与商业逻辑。 港澳台这仨地方更强调地名和地段带来的身份认同,香港/澳门偏地标化,台北偏秩序化。 不知你们怎么看的?