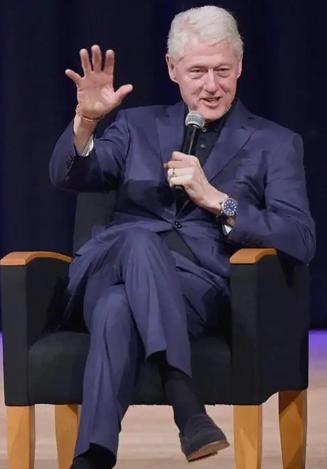

美国前总统克林顿表示,如果中国成为新的世界领导者,希望到时候中国能对美国手下留情。 克林顿这番“希望中国手下留情”的表态,本质上是美国精英阶层面对自身霸权松动时的复杂心态暴露。 年近78岁的他在新书采访中承认中国终将成为世界最大经济体,这番话既不是什么善意的预警,也不是对中国发展的认可,更像是一种带着历史遗憾的权力交接焦虑。 毕竟他曾是推动全球化的关键人物,却亲眼见证自己亲手搭建的体系没能按美国预设的剧本运转。 克林顿在任时的算盘打得很清楚,推动中国加入世贸组织,本质上是想通过经济融合“促使中国发生变化”,用他自己的话说就是“确保那一天到来时不会对美国不利”。 这种带着改造欲的接触政策,暴露了美国长期以来的霸权思维:任何国家的发展都必须纳入美国主导的规则体系,一旦出现超出预期的变量,就会被视为“挑战”。 可现实恰恰打了这个如意算盘,中国没有变成美国希望的样子,反而走出了一条完全不同的和平发展道路,这才有了如今克林顿口中“当初要乐观得多”的感慨——所谓的乐观,不过是对美国改造能力的盲目自信。 美国真正的焦虑从来不是“中国会不会取代自己”,而是失去霸权后能否继续维持特权。 克林顿提到的全球化“未达预期”,本质上是美国没能兑现对本土受损群体的承诺,资本流动性增强让政府难以通过征税筹集社会福利资金,最终导致铁锈带选民倒向特朗普,希拉里输掉2016年大选。 这种内部矛盾的外化,让美国开始把中国当成“替罪羊”,从特朗普的贸易战到拜登的制造业回流,本质上都是想通过遏制别人来掩盖自己的治理失效。 可正如普利策奖获奖者安德鲁·布朗所说,美国低估了中国的韧性与制造业实力,中国体制“非常专注且运转极佳”,那些唱衰中国的“崩溃论”早已不攻自破。 有意思的是,克林顿的言论里藏着一种霸权思维的惯性:把国家间的关系当成了零和博弈的棋局,仿佛世界领导者的位置只能有一个,而新领导者必然要对旧霸主“下手”。 这种思维从根上就错了,中国从来没有想过要“取代”谁,更不会像美国那样用霸权手段对待其他国家。 中国加入世贸组织二十多年来,始终是全球化的坚定维护者,一带一路倡议让更多发展中国家共享发展机遇,新冠疫情中向全球提供疫苗,这些行动都在证明:中国的发展不是排他的,而是共赢的。 美国真正应该担心的不是中国会不会“手下留情”,而是自己能不能放下霸权执念,适应多极化的世界格局。 回顾中美关系的波折,与其说是中国“变了”,不如说是美国背离了原有的接触政策。拜登政府国家安全事务助理沙利文都承认,过去美国想“从根本上改变中国”是个错误,可现在的美国并没有真正吸取教训,反而变本加厉地搞围堵打压。 从芯片禁令到军事同盟扩张,美国试图用各种手段阻挡中国发展,可事实证明,遏制打压只会让中国更加坚定地走自主创新道路。在5G、新能源、航天等领域,中国要么已经追赶上来,要么正在拉开差距,这种发展韧性不是靠外部施压就能摧毁的。 克林顿的无奈其实折射出整个美国精英阶层的困境:他们习惯了用霸权思维看待世界,却没意识到时代已经变了。 过去美国能通过制定规则收割全球红利,可现在新兴经济体崛起,多极化趋势不可逆转,美国那种“我赢你输”的零和逻辑已经行不通了。 中国成为世界最大经济体,不是靠军事扩张,不是靠颜色革命,而是靠亿万人民的勤劳奋斗,靠改革开放的正确道路,这种发展模式本身就决定了中国不会成为第二个美国。 说到底,克林顿希望“手下留情”的请求,本身就是对中国和平发展理念的误读。 中国始终坚持走和平发展道路,奉行防御性的国防政策,从不搞霸权主义和强权政治。就算未来中国在经济总量上超过美国,也只会继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。 美国与其纠结于“会不会被手下留情”,不如好好反思自己的问题:如何解决国内的贫富分化,如何兑现对民众的承诺,如何在多极化世界中找到自己的位置。 毕竟,一个国家的国际地位,从来不是靠别人“手下留情”得来的,而是靠自身的治理能力和对世界的贡献赢得的。 克林顿的言论就像一面镜子,照出了美国霸权的黄昏焦虑与中国发展的坚定步伐。 中国不需要别人的“手下留情”,也不会对任何国家搞霸权欺压,因为我们深知,真正的大国地位,是建立在相互尊重、合作共赢的基础上的。这不是什么外交辞令,而是中国用二十多年发展实践证明的真理,也是未来世界格局发展的必然趋势。 信息来源:“克林顿:知道中国取代美国那一天会来希望到时候.….——观察者网2025-09-06