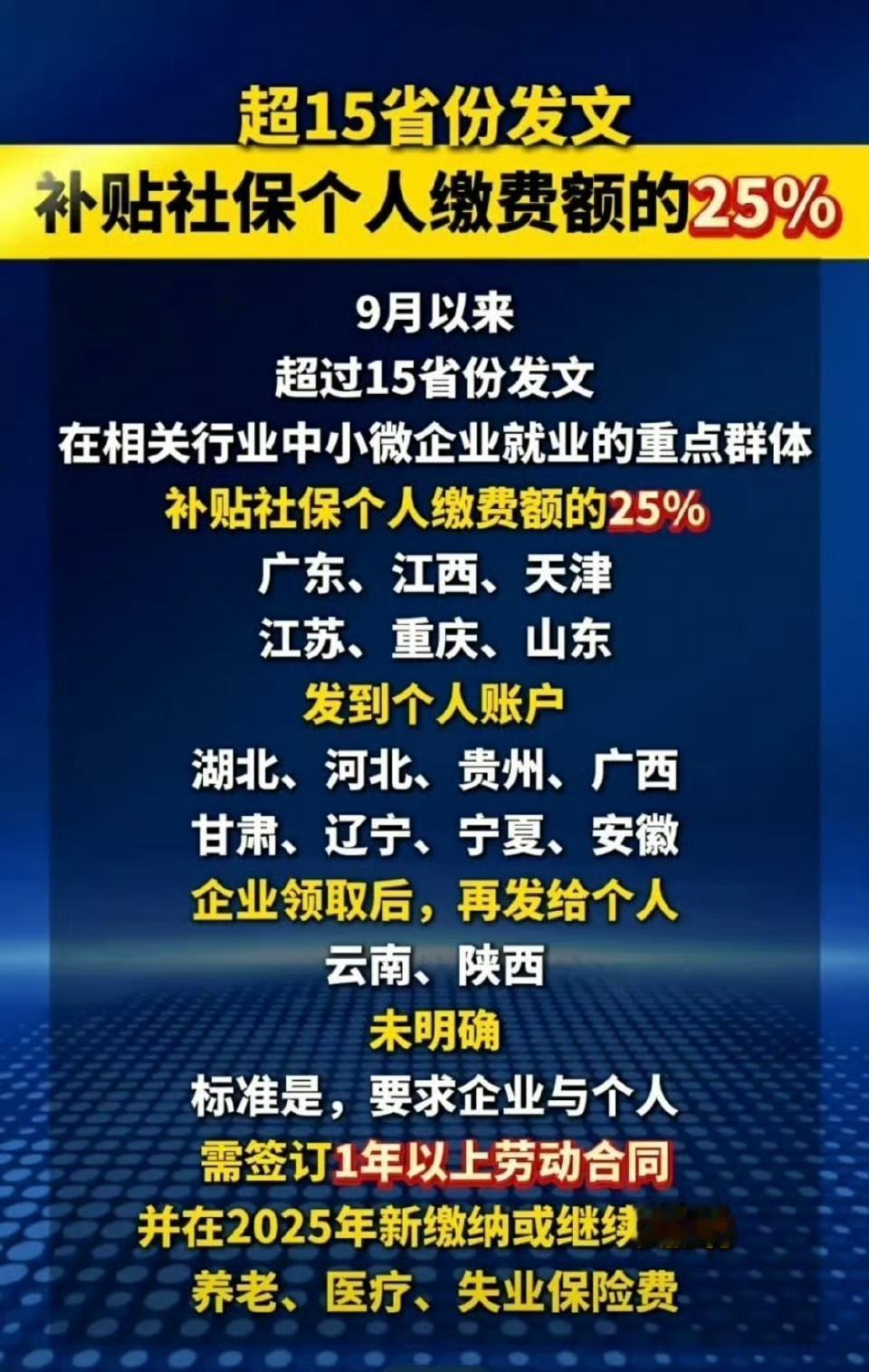

最近,全国超过15个省份不约而同地推出了一项新政策——给特定群体的社保个人缴费部分补贴25%。这个消息一出来,瞬间成了大家茶余饭后的热议话题。毕竟,社保缴费可是每个人生活中的“刚需”,能省下一笔钱,谁不关心呢? 先说说这项政策到底是怎么回事。简单来说,只要你是2025届高校毕业生、离校两年内未就业的毕业生、登记失业半年以上的人员,或者防止返贫监测对象,并且在制造业、生活服务业等行业的中小微企业上班,和企业签了1年以上劳动合同,2025年新缴或续缴了养老、医疗、失业三险,就能拿到个人缴费部分25%的补贴。补贴直接打到你的社保卡或银行账户,最长能领1年。 为什么会有这么多省份同时推出这样的政策?其实,背后是就业市场的双重压力。一方面,制造业和生活服务业这些劳动密集型行业一直“招工难”,岗位空缺率高得吓人;另一方面,高校毕业生规模越来越大,加上长期失业人员,就业压力像座山一样压着。传统补贴模式大多是企业拿钱,对劳动者个人激励不足,这次直接把钱补给个人,就是希望既能减轻大家的缴费负担,又能引导劳动力流向急需的行业。 举个例子,在山东,如果按社保缴费基数下限4504元算,个人每月要缴464元社保费,补贴25%就是116元。虽然看起来不多,但对月收入四五千元的劳动者来说,相当于工资涨了3%,实际收入增加了,生活压力自然小一些。而且,补贴直接到账,不用企业中间转手,既避免了资金截留,又让劳动者更有安全感。 不过,政策虽好,执行起来也有挑战。比如,劳动者流动性大,企业用工不规范,可能导致数据失真;基层人社部门系统对接和数据更新滞后,甚至出现企业虚报骗补的情况。更关键的是,政策有效期普遍到2026年底,如果只是“一年游”,今年靠补贴招人,明年补贴没了,人可能又走了,财政投入就打了水漂。 在我看来,这项政策是稳就业的一次创新尝试,既回应了当下的就业难题,也体现了政府对民生问题的重视。但要想真正见效,还得解决几个问题:一是建立动态监测系统,精准识别补贴对象,避免“漏补”或“骗补”;二是延长政策周期,把短期补贴变成阶段性激励,比如连续缴费满2年给额外奖励;三是强化职业培训,把补贴和技能提升挂钩,让劳动者不仅“有工作”,还能“有发展”。 说到底,稳就业不能只靠财政“输血”,还得通过产业升级和技能培训让劳动力市场“造血”。补贴政策是权宜之计,更是推动就业改革的契机。你怎么看这项政策?觉得它能解决就业难题吗?欢迎在评论区聊聊你的想法! (案例来源:看看新闻Knews)