1949年,王震率十万大军进入新疆,却苦于没煤取暖,这时,李四光告诉他:“我有个学生,叫王恒升,找到他就能找到煤!”

1949 年,王震将军麾下的十万劲旅踏上新疆的土地。

彼时,等待这支队伍的并非硝烟弥漫的战场、敌人的枪炮交锋,而是一场考验着每一个人生存意志的艰难挑战。

乌鲁木齐的冬日,寒夜仿佛有双无形的手,能让铁锹与手掌瞬间 “冻在一起”;即便到了白天,零下二十余度的酷寒依旧如影随形,把每一丝空气都凝成了冰冷的触感。

凛冽寒风中,战士们蜷缩在仅能遮风的简易帐篷里,周身寒意刺骨,唯有裹在身上的棉被,勉强撑起一片微薄的暖意。

这片土地本就被贫瘠牢牢困住,田埂旁的牛粪、坡地上的野草早被搜罗一空烧得干干净净,走投无路的人们,只能把目光投向自家摇摇欲坠的房屋,动手拆了梁柱木料来续那一点烟火。

运输物资是天方夜谭,在这片广袤的土地上,找不到煤,就意味着活活冻死。

士兵大面积冻伤,厨房都生不了火,热水成了奢望。王震爱兵如子,心急如焚。

常规手段全部失灵,这位将军做了一个非常规的决定:他写信给远在北京的地质部长李四光求助。

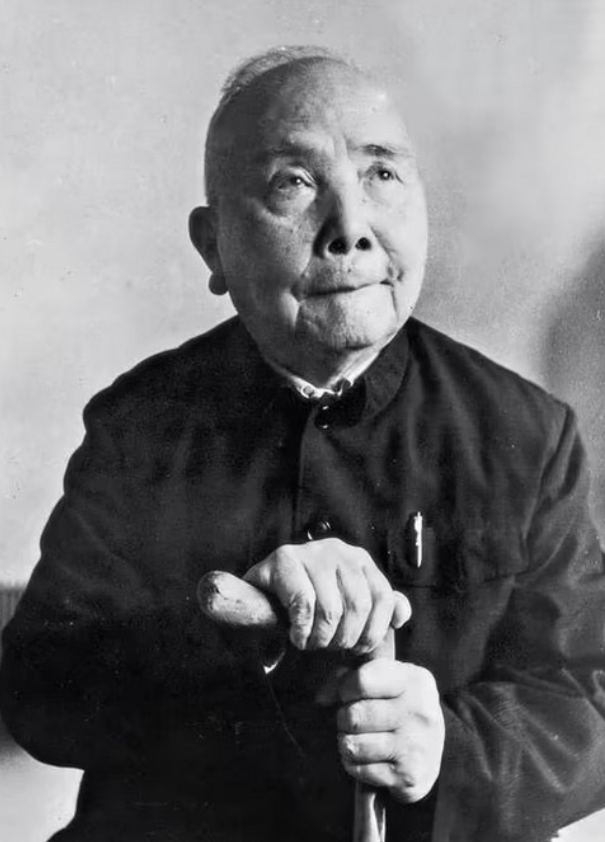

李四光的回信,没有提供什么方案,只有一个名字——王恒升。这位“中国地质之父”用斩钉截铁的语气断言,这个人,一定能找到煤。

这封信里,或许也藏着他想帮爱徒摆脱冤屈的私心。

可这个被寄予厚望的王恒升,当时却是个阶下囚,正在迪化监狱里服刑。罪名听起来匪夷所思——“通敌”。

那是旧中国尚未解放的年月,一位学者纯粹为了学术层面的交流,曾将一块三叶虫化石赠予美国地质调查所。

谁也未曾料到,这件本无任何不妥的事,竟让他在未曾出庭辩驳的情况下,背负了长达十六年的刑期。

一个关在牢里的“通敌犯”,成了十万大军的救命稻草。王震没有犹豫,他决定亲自去见见。

隔着冰冷的铁窗,他看到的不是囚犯的颓丧,而是一双坚定的眼睛和谈吐间的专业自信。

这位西南联大毕业的地质天才,曾徒步勘探喜马拉雅,连苏联专家都佩服他“鼻子比仪器还灵”。王震当场判断,这绝对是个冤案。

他毅然迈出了更激进的一步,那一步所承载的重量,足以将自己苦心经营的政治生涯彻底推向未知的深渊。

“出了问题,我王震一个人承担!”他当场下令放人,直接把王恒升从监狱带到了兵团指挥部。

这种魄力,或许正是毛主席派他这个“粗人”来新疆的原因——敢做事,敢担责,用人不疑。

王恒升被彻底打动了。获得平反的当天晚上,他没有回家,而是带着一张新疆地质草图,一头扎进了指挥部。

王震拍着他的肩膀,任命他为寻煤总指挥,自己给他当副手。

信任得到了最快的回报。案头的资料堆成了小山,王恒升一头扎进去,连窗外的夜色褪去都未曾察觉。

他埋首梳理、反复推演,直熬到天际泛起鱼肚白,才顾不上歇口气,立刻召集团队,带着刚整理好的分析结果,朝着乌鲁木齐郊外的方向疾驰而去。

三天后,在一片荒地上,他用脚跺了跺地,给出了一个惊人的预测:“往下挖三十六尺,见煤。”

1951年7月,六道湾煤矿开工。仪式上,王震将军庄重地向这位曾经的囚犯敬了一个军礼,请他下令开工。

耗时仅百余个日夜,新疆大地上便崛起了首座国营煤矿。

这座煤矿一经落成,每日便能产出四百吨煤炭,书写下工业建设的速朽篇章。

当乌鲁木齐的锅炉重新燃起火焰,兵团帐篷里的寒冷便悄悄退去,一丝又一丝的暖意终于在角落间慢慢弥漫开来。

当风波彻底平息,王恒升却未曾有片刻驻足,前行的步伐依旧坚定如初。

他深入南疆,吃着馕,喝着雪水,衣服破了自己缝,脚冻伤了也不下工地,甚至有一次险些掉进矿坑。

北疆克拉玛依的土地下,涌动着黑金原油;南疆喀什的群山间,埋藏着储量丰沛的煤炭;和田的戈壁深处,闪烁着黄金的璀璨光泽;而巍峨昆仑山脉之中,还蛰伏着拥有喷发活力的活火山。

他像一个寻宝猎人,为新疆揭开了一个又一个地下宝藏。

由他首创的 “晚期岩浆熔离” 理论,在西藏铬矿的勘探与发掘工作中发挥了关键指导作用,最终助力这一重要矿产资源成功面世。

别人问他灵感何来,他总开玩笑说:“在高原上冻多了,脑子清醒。”他教过的十三个学生,后来都成了院士,他却谦虚地说是学生们自己争气。

1980年,他当选为中国科学院学部委员。

2003年,王恒升悄然离世,没有追悼会,没有遗嘱。他留在这世间的最后念想,唯有一册密密麻麻记满地质参数的笔记本。

而王震晚年时常感慨,自己这辈子做得最对的一件事,就是“放了王恒升”。