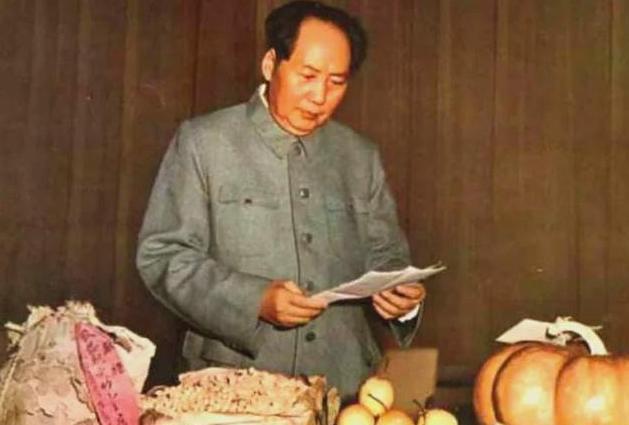

1972年,尼克松访华结束,临别时,突然和毛主席提了一个请求:想要一幅毛主席的墨宝,毛主席大手一挥,给尼克松写了三个成语,分别是:“老叟坐凳,嫦娥奔月,走马观花”。 这事发生在1972年2月28日,北京,尼克松访华最后一刻。 那天早上,他刚收到一份礼物——武夷山母树大红袍,周恩来笑着说: “这可是我们半壁江山的茶。” 尼克松嘴上说感谢,心里却犯嘀咕: 自己带来的可是真家伙——月球岩石,还有瓷塑天鹅,怎么也比茶叶重得多吧? 可问题来了,毛主席这手写的十二个字,到底啥意思? 飞机起飞后,“空军一号”上气氛有点怪。 尼克松把墨宝展开,几个字黑白分明,纸上还带着点淡淡的竹香。 翻译小心翼翼开始直译: “老叟坐凳”——old man sitting on a bench “嫦娥奔月”——Chang’e running to the moon “走马观花”——riding a horse to look at flowers 罗杰斯撇了撇嘴:“他这是讽刺咱们像游客,没搞明白中国。” 基辛格没吭声,只盯着“嫦娥奔月”那一行,没动弹。他心里清楚,这几个字,不简单。 回到白宫,墨宝被妥善卷起,送进恒温保险柜。 但尼克松睡不着了。他不是文化人,但这回他真在意。 他说:“我们带的是石头,人家送的是智慧。” 很快,白宫就召集了专家团队,阵容堪称豪华: 密码专家、FBI破译高手,还有哈佛来的汉学家罗斯·特里尔。 任务只有一个——解读毛泽东的墨宝。 有人分析笔画:“凳”字右边像“登”,这是暗示美国要“登”下来,别端着架子。 有人放大“奔”字最后一笔,说这笔飞出去,可能是预言中国也要上月球。 还有人牵扯到《西游记》,说“走马观花”是说孙悟空,但很快被否了。 几个月过去,分析堆了厚厚一摞,谁都说不准,大家都快疯了。 最后,是特里尔拍了桌子,来了句:“别再看字面了,这是中国的弦外之音。” 他说:“老叟坐凳”,是说别看谁大谁小,咱们得坐下一起谈。 “嫦娥奔月”,中国也有自己的目标,不是你们一个国家想上天。 “走马观花”,这次来,只是匆匆一瞥,离真正了解中国还远着呢。 尼克松听完,半天没说话。然后他啪地一拍大腿:“对味儿了!” 这幅墨宝,后来被基辛格建议做了中式装裱。 从香港买来绫子,请了一位老华侨师傅亲手装裱。 现在,它就躺在加州约巴林达的尼克松图书馆里,每年只展出一次,恒温恒湿,玻璃罩封着。 有一年,我去那儿参观,隔着玻璃,看那十二个字,黑白分明,墨迹还在。 旁边是尼克松当年的照片,手拿墨宝,脸上有种说不清的激动。 我脑子里蹦出的就是一个词:“高明。” 毛主席没讲大道理,也没摆什么理论,而是用十二个字,把中美之间该怎么相处,说透了。 很多年后,中国的“嫦娥”真奔月了,月球采样、遥控着陆,连NASA的人都得承认: 中国不是游客,是探月者。 而“走马观花”之后,中美的来往,也越来越深。 从贸易到科研,从留学到外交,谁都离不开谁。 那幅墨宝,成了见证,也成了提醒。 提醒美国:来中国,不是来看热闹的。 得坐下来,得听懂话,得明白中国人说“慢慢看”的意思。 几十年过去,这十二个字,还在那儿。 没人再觉得那是随手写的几个成语,谁都明白,那是一种大智慧。 一笔一划之间,是一句话:你要懂我,我才和你说话。

大润华

所谓西方人,东方人,都一样是平等,