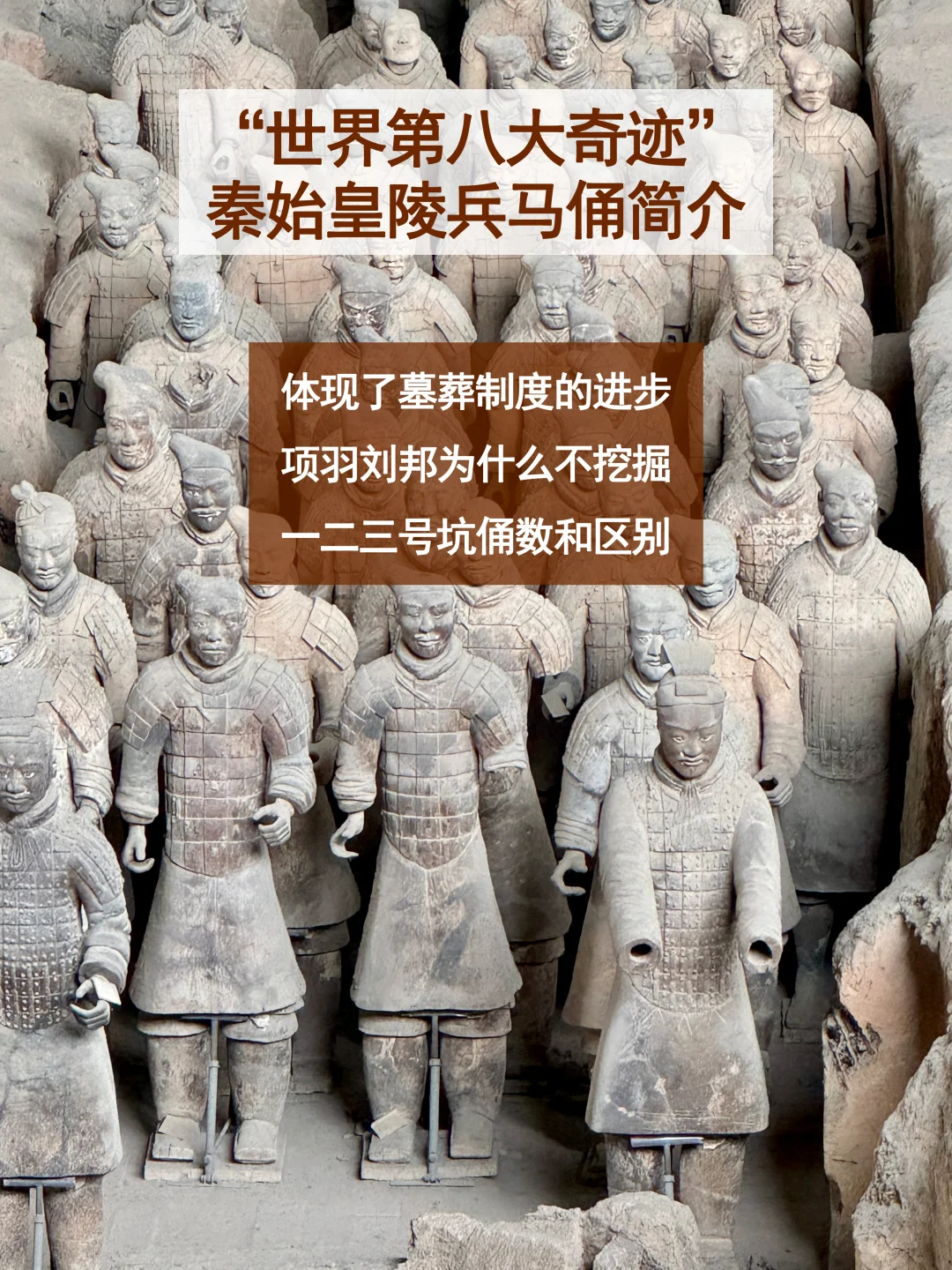

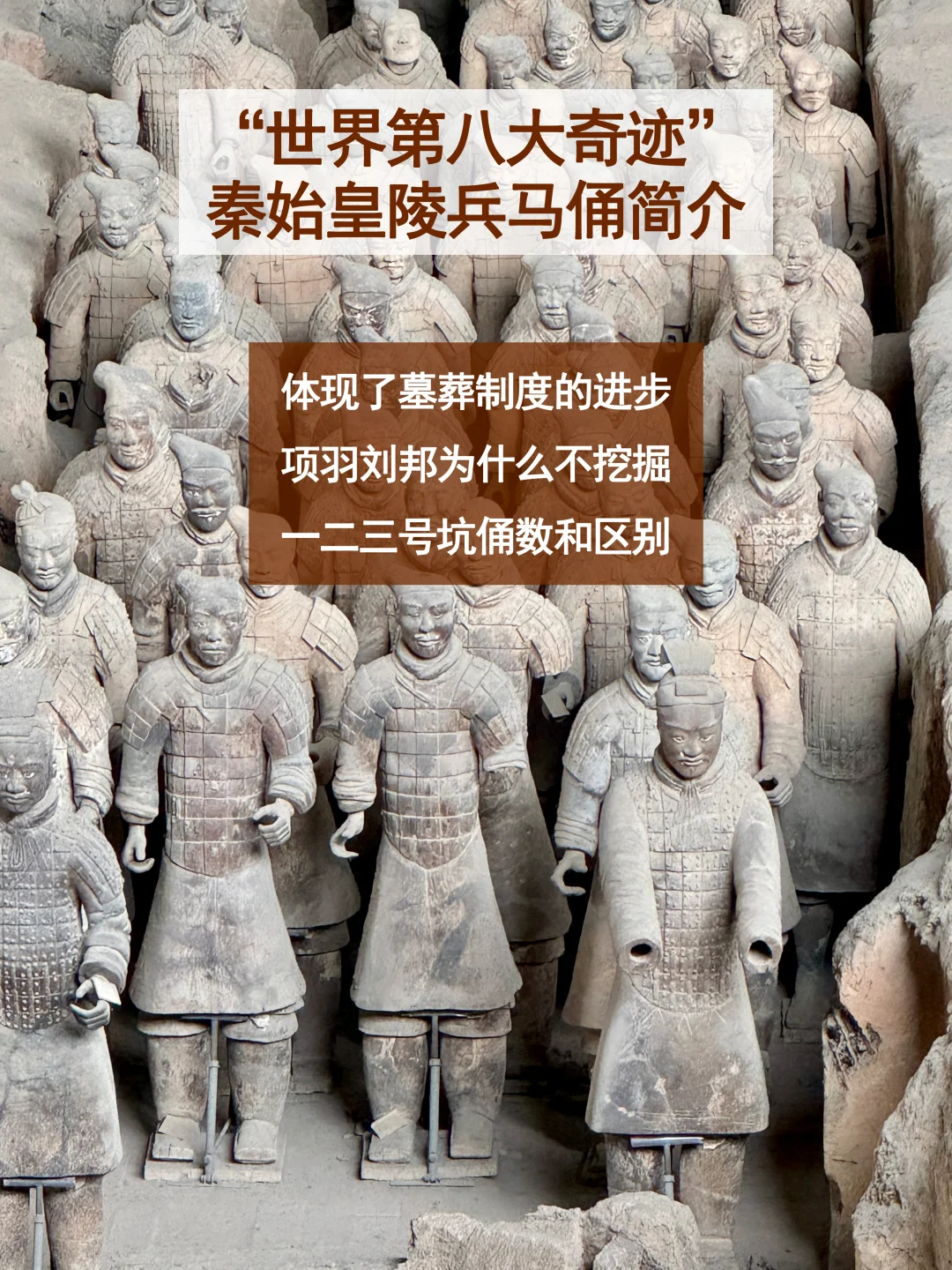

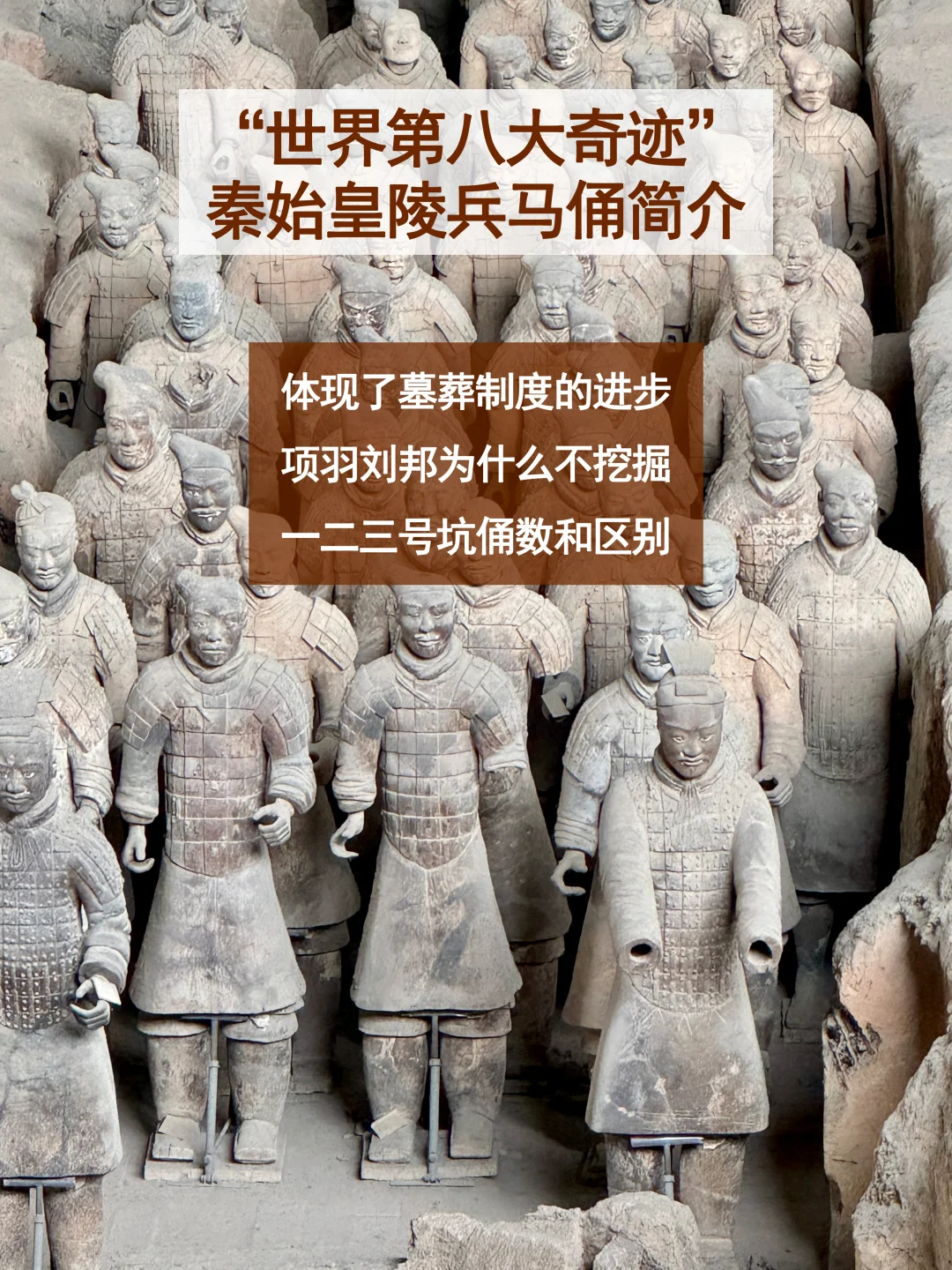

秦代以前,人殉制度盛行,随着社会进步和人道主义思想的萌芽,人殉制度逐渐被废除,取而代之的是以俑殉葬。兵马俑是陶俑代替活人殉葬的典型代表,体现的是丧葬制度的进步。

公元前221年,秦始皇统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权的国家。为了彰显自己的权力和地位,秦始皇下令修建了规模宏大的秦始皇陵,兵马俑作为陵墓的陪葬坑,历时约36年建造完成。

考古学家对秦始皇陵进行探测后发现,陵墓内部存在大量水银,且墓室结构复杂,机关重重、防御机制极为复杂,挖掘秦始皇陵需要耗费大量的人力、物力和财力;加之挖掘皇陵在古代有违尊崇祖先的文化价值观,会导致民心转向,因此尽管楚汉争霸时期的项羽、刘邦都知道秦始皇陵具体所在,但均未开展挖掘。

1974年,临潼县西杨村村民在打井时偶然发现了兵马俑碎片,随后考古部门开始发掘工作。

1976年,考古人员又发现了二号坑。

1979年,一号坑局部挖掘完成并开放。这是最大的一个坑,面积达14260平方米,内有陶俑、陶马约6000件,排列成整齐的军阵;推测可能还有约2000件左右的兵马俑还未挖掘。

1989年,三号坑全部发掘完成并开放。目前已发掘出68件兵马俑,被认为是军事指挥部,出土的兵马俑主要是高级将领和文官。

1994年,二号坑开始正式发掘;目前已发掘出约1300件兵马俑,它的种类更为丰富,包括骑兵、弩兵、战车等,是混合兵种的军阵。

2024年,考古人员在二号坑中发现了一尊罕见的高级军吏俑,这是自1994年二号坑正式发掘以来出土的第一件高级军吏俑。

目前已发掘的兵马俑数量约为8000余件,而未发掘的兵马俑数量可能仍有数千件,具体数量还需随着考古工作的进一步推进而明确。