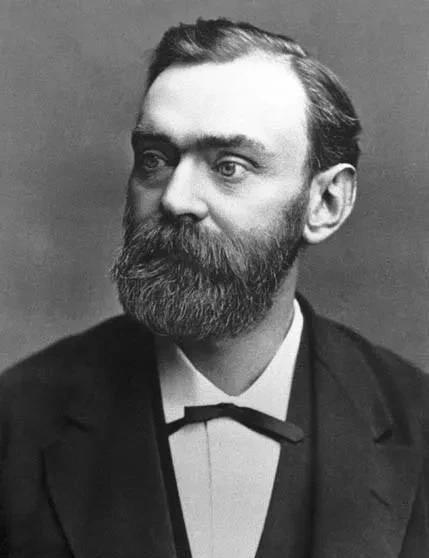

1896年,诺贝尔逝世后留下14亿,被用于设立诺贝尔奖,可已经120年,这14亿为何没有减少,反而越来越多? 若要谈论财富传承的传奇,诺贝尔基金会的故事绝对值得一说。 从1896年瑞典发明家阿尔弗雷德·诺贝尔留下3100万瑞典克朗(约合如今2亿多美元)的遗产算起。 这笔钱不仅撑过了128年,更像滚雪球般膨胀到2023年底的63亿克朗,增值超200倍。这背后藏着一套跨越世纪的财富管理智慧。 如今,诺贝尔基金会的资产配置堪称“多元组合拳”:56%投入全球股票市场,8亿多克朗布局私募股权,9%锁定房地产抗通胀,还有13%配置债券保障现金流。 看似复杂的操作,实则遵循“增长+稳健”的平衡术,股市抓机遇,债市稳收益,房产御风险。 为控制风险,董事会仅5人把关,所有操作接受奖项机构审计,连杠杆使用都慎之又慎。 近年更顺应低利率环境,将部分主动管理的股票转为指数跟踪,用对冲基金替代传统低收益投资,灵活度拉满。 但鲜有人知,这份稳健曾是血泪教训换来的。 1900年基金会成立初期,管理者把“安全”刻进基因:钱全砸进国债、贷款这类稳当资产,奖金仅从利息支出,本金纹丝不动。 头几年倒也顺遂,1901年首届物理奖得主伦琴拿到15万克朗,相当于当时大学教授20年的积蓄。 可命运很快露出獠牙,一战爆发后瑞典加税10%,基金会资产暴跌40%;经济大萧条接踵而至,到1953年,账上只剩300多万美元,连发奖都快揭不开锅。 绝境倒逼变革。董事会终于打破“只存不赚”的教条,转向更激进的投资:杀入股市、购置房产、布局私募。 巧的是,外部环境也送来东风:瑞典1946年给予基金会免税资格,美国1953年跟进取消投资税。 双重利好下,资产开始触底反弹:1960年代奖金回升至30万克朗,1980年代突破百万,2008年涨到1000万克朗(当时约700万人民币)。 更关键的是,他们定下规矩:投资收益的10%反哺本金,形成“滚雪球”效应。 即便遭遇2008年金融危机或2022年俄乌冲突,也能通过快速调仓避开高风险,确保资产稳增。 此外,1969年瑞典银行增设的“诺贝尔经济学奖”虽不占用原基金本金,却意外提升了奖项影响力,让“诺贝尔”品牌更具分量。 而基金会始终坚守的“开销红线”,除奖章、证书等必要支出外,总花费不超过收益的90%,更让每一分增值都成为下一次增长的燃料。 从1901年首次颁奖至今,诺奖的魅力早已超越奖金数额。 它见证了一个家族遗产如何在时代浪潮中起死回生,更诠释了财富传承的真谛:不是把钱锁进保险柜,而是建立一套“能应变、守底线、会生长”的机制。 正如诺贝尔本人用炸药改变世界,他的遗产管理智慧,也在持续改写着“富不过三代”的定律。