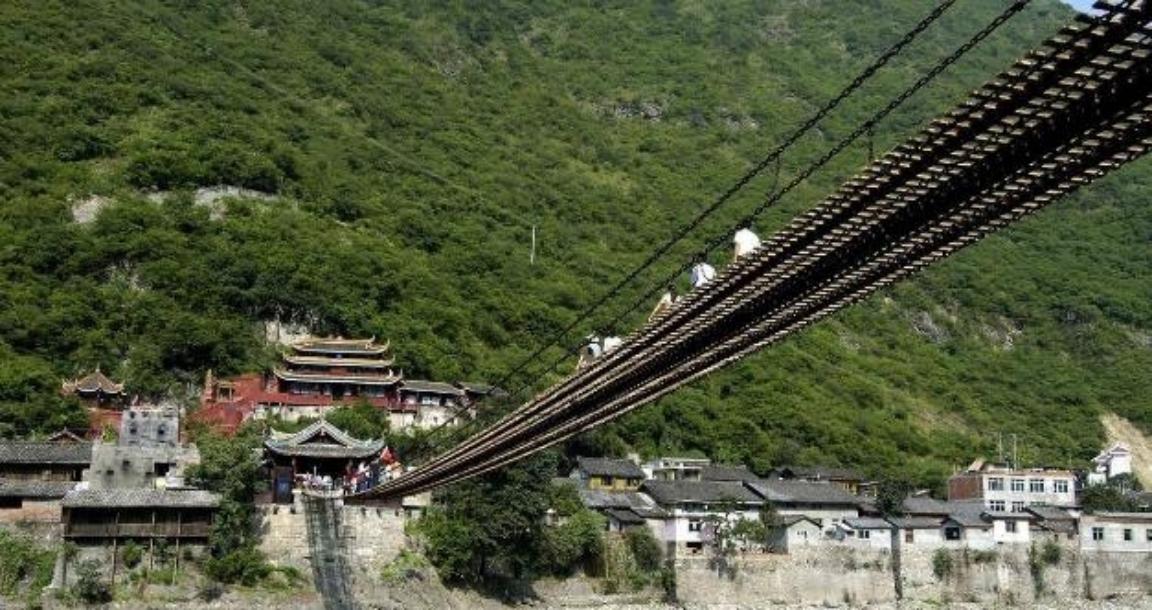

300年前,古人是如何将40吨铁链建在大渡河上,一年建成泸定桥的? 大渡河水势凶猛,峡谷深不见底,300年前,这条天堑怎么就被40吨铁链横跨,一年工夫就搭起泸定桥?古人靠啥本事,破解了洪水冲刷和崖壁险峻的死结? 泸定桥的13根铁链,由12164个铁环串成,总重超40吨,可泸定本地没铁矿,铁料得从百里外的荥经县运过来,康熙帝想了个招——“物勒工名”,就是每个铁环都得刻上铁匠的名字,要是断了,直接找这人算账。 荥经的铁匠们白天黑夜地打铁,用熟铁锻出碗口粗的链子,每个环都得经过“质检”,得能扛住千斤的拉力,不然根本过不了关。 40吨铁链咋运到对岸?古人用了个“土办法”——“索渡法”:先用细麻绳绑个小铁锤,甩到对岸,再一层层换粗麻绳、青竹索,搭成条“空中走廊”。 在竹索上套一百多个短竹筒,把铁链系在竹筒上,对岸的人一拉绳子,铁链就像坐“滑梯”一样,哧溜一下滑过去了。 桥头挖了个6米深的“落井”,里面埋了8根千斤重的生铁地龙桩,铁链绕在桩上,用绞盘拉紧,再灌上糯米灰浆,保证百年不松。 洪水来了咋整?古人早想好了——用“地龙桩+卧龙桩”的组合:7-8根生铁桩垂直插进井底,和桥身平行,主要扛拉力,井底横着放根千斤铁柱,和地龙桩交叉固定,像个“铁三角”,稳得很。 桥面铺了9根底链,两边各2根扶手链,小铁链把扶手和底链连起来,整座桥就像条钢铁巨龙,稳稳当当。 桥修好后,古人定了规矩:铁链每三年刷一次防锈漆,五年换一批腐蚀的铁环,1843年,有九根铁链同时断了,但因为平时检修到位,没闹出大事,现在桥底下还加了9根钢索分担重量,这座300岁的老桥,还能让游客和历史“同框”。 站在泸定桥上,脚底下是翻滚的河水,耳边好像能听见22名红军勇士的喊声,300年前,古人用竹筒、铁环和糯米灰浆,在悬崖边上写了篇“人定胜天”的传奇;300年后,这座桥成了“全球工程奇迹”,见证着中国人骨子里的倔劲儿。 有人说,泸定桥是“古代斜拉桥的祖宗”,但更打动我的,是古人面对天险时的聪明和胆量,没起重机,他们用竹筒滑铁链;没计算器,他们靠经验设计“铁三角”。 没防腐剂,他们用糯米灰浆让铁链和山体“长”在一起,这种“硬核浪漫”,才是中华文明最带劲的地方。 现在,泸定桥早不是交通要道了,但它还是精神的丰碑,它告诉我们:再险的河,也能被智慧架通;再难的坎,也能被勇气跨过去,这大概就是古人留给咱们最值钱的东西——不是一座桥,而是一种“逢山开路,遇水架桥”的劲头儿。