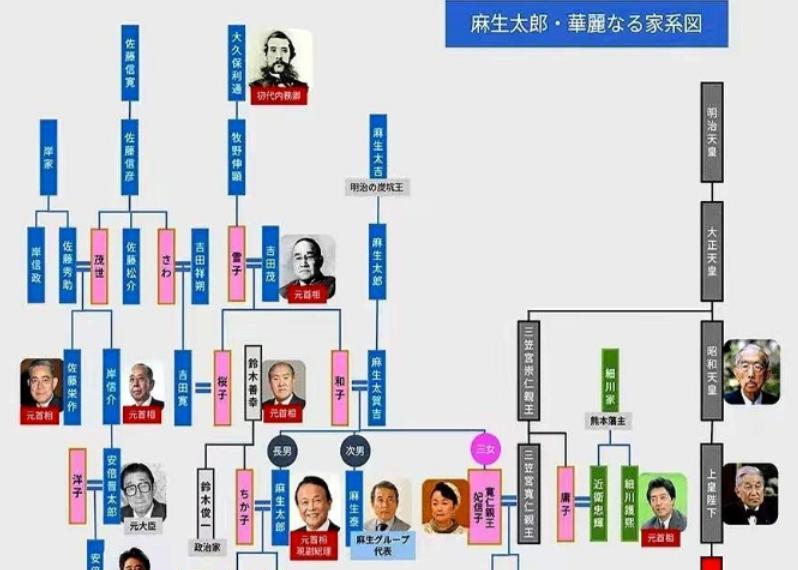

日本为何频繁更换首相和内阁,但国家却从来不乱?因为说白了,日本背后有真正的世家大族掌控全国,首相也只是摆设居多。 这事儿看着奇怪,其实一点都不玄。 从1885年伊藤博文当上第一任首相开始,到2025年,日本已经换了65任首相,平均每人干两年多。 换得比衣服还勤,可国家机器照常转,经济政策不翻车,社会也没乱套。 原因就在于,真正管事的从来不是那个坐在首相官邸里的人。 权力早就被拆得明明白白。 自民党长期执政,党内派系林立,什么安倍派、麻生派、岸田派,背后全是根深蒂固的政治家族。 这些家族几代人盘踞政坛,子孙接班,门生遍地。 首相上台,得靠派系支持,政策也得看派系脸色。 一旦得罪了大佬,马上就被逼宫下台。 所以首相更像是个“执行经理”,上面定好调子,他负责对外宣布、对内协调。 换个人,不影响公司运营。 更关键的是那套铁打不动的官僚体系。 日本公务员分两类,一类是政务官,跟着首相走,干几年就换。 另一类是事务官,才是真正干活的,一辈子不挪窝。 这些事务官从基层做起,几十年熬到省厅事务次官,全是东京大学出身的精英。 他们掌握着政策细节,负责起草法案、制定预算、执行项目。 每星期一和四,内阁开会前一天,这些事务官会先开个“事务次官会议”。 财务省、外务省、经产省、厚劳省的头头脑脑聚在一起,把第二天要给大臣签字的文件全审一遍。 等内阁开会时,桌上摆的全是他们准备好的议案。 大臣和首相只要盖章就行。 名义上是决策层,实际上就是个橡皮图章。 谁当首相,对这套流程没影响。 政策连续性反而比很多四年一换届的国家强得多。 安倍2012年搞的“三支箭”经济政策,宽松货币、财政刺激、结构改革,后来的首相全都接着干。 经济复苏了五年多,企业出口赚了钱,税收年年涨。 2023年日本税收突破70万亿日元,创历史新高。 这背后不是某个首相英明,而是官僚系统稳稳托着。 经济上,大财团也不看首相脸色。 三井、三菱、伊藤忠这些商社,手里攥着大量资本,投资决策基于长期利益。 从2020年开始,巴菲特持续买入日本五大商社股票,到2025年持股接近10%。 他看中的不是哪个首相,而是这套稳定的制度和财团运作模式。 企业知道政策不会大变,敢投钱,敢扩张。 社会层面也习惯了这种“换人不换制度”的节奏。 老百姓对选举热情不高,反正选谁都差不多。 政治世家轮流坐庄,官僚系统按部就班,整个国家像一台设定好程序的机器。 新首相想搞大改革?难。 议会里老人多,社会保守,连政府部门还在用软盘。 你想推数字化,阻力一大片。 官僚们求稳,怕出错,宁可慢点,也不愿担责。 政客想出政绩,官僚不想背锅,两边经常较劲。 2009年民主党上台,想打破官僚垄断,取消事务次官会议,成立国家战略室。 结果一群政客不懂实务,政策乱出,官僚又不配合。 2010年钓鱼岛事件,海上保安厅按国内法起诉中国船长,把外交危机搞大。 最后内阁偷偷放人,国内舆论炸锅,成了民主党下台的导火索。 自民党回来后,安倍吸取教训,不硬刚官僚,而是成立内阁人事局,把高级官僚的人事权抓到自己手里。 虽然留了官僚代表当局长,但权力已经向首相倾斜。 官僚们开始看首相脸色行事,从“幕后掌权”变成“高级打工仔”。 有人批评这是国家走向衰败,但也有观点认为,这是应对危机的必要调整。 泡沫破灭后,日本不能再靠老路子发展。 重大决策需要更快反应,跨部门协调需要更强推动力。 完全放任官僚,只会让国家停滞。 不过,这套体系也有代价。 官商勾结严重,所谓“天下り”,就是官僚退休后去大企业拿高薪,利用人脉帮企业拿项目。 2017年文部科学省一次就曝出62起违规案例。 政策僵化,创新不足,社会活力下降。 年轻人看不到希望,老龄化越来越重。 但不管怎样,这套由世家、政党、官僚、财团共同支撑的体系,让日本在首相频繁更替的情况下,依然保持基本稳定。 表面热闹,内核不动。 换的是前台演员,后台导演一直没变。

以后

不是说他们不贪吗[哭笑不得]