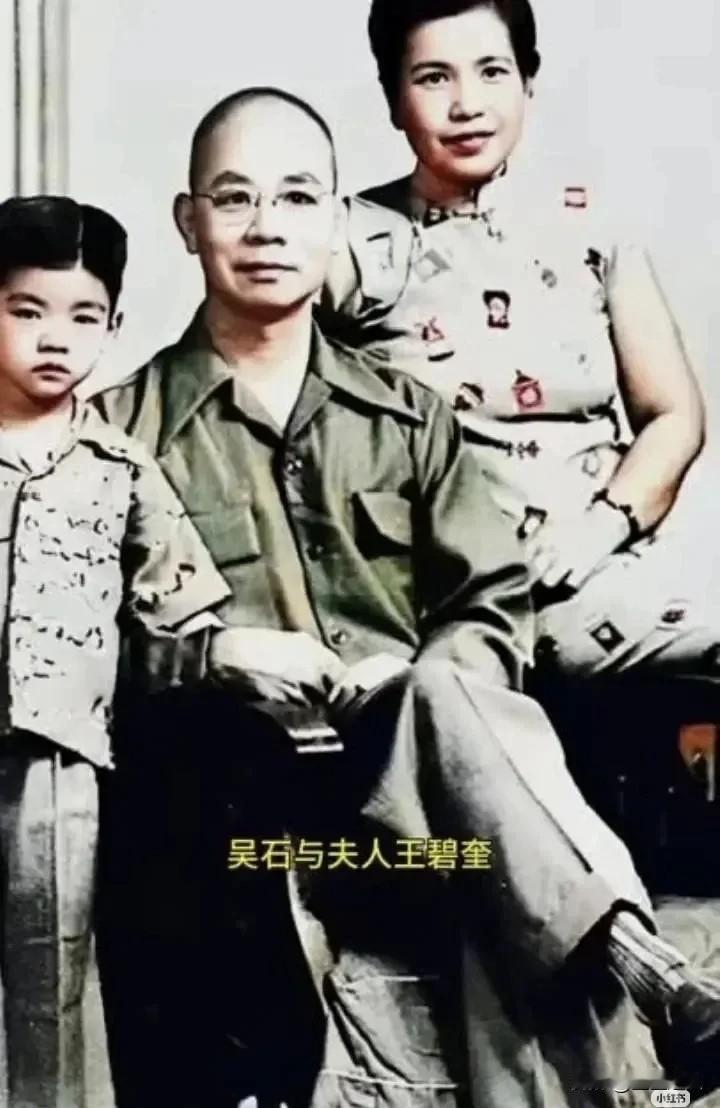

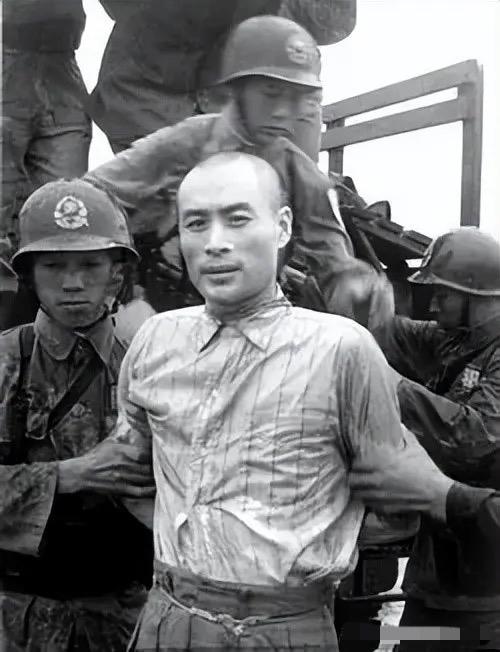

这不是剧照,而是陈宝仓烈士牺牲前,敌人给他拍下的最后影像,这位已经50岁的中年汉子,脖子上勒着麻绳,穿着一件旧西装,眼神坚定,毫无惧色。 陈宝仓这个名字,估计不少朋友听着还挺陌生,先跟大伙儿说清楚,他可是河北遵化地界儿走出来的硬汉子,打小就带着北方人的耿直劲儿 你可别小瞧他身上这件旧西装——那是1943年他在国民党军里当少将高参时,妻子赵华珍攒了三个月津贴,在重庆解放碑的裁缝铺给他做的。袖口磨得发亮,肘部还打了块补丁,他却总宝贝似的穿着,说“咱们当兵的,衣服整齐不是为了体面,是给弟兄们长精神”。就是这件西装,陪着他在昆仑关的战壕里躲过日军的炮弹,在南京的隐蔽据点里接过地下党的密信,最后又陪着他站在了马场町的刑场上。 陈宝仓的“硬”,打小就刻在骨子里。18岁揣着两块干粮从遵化出门当兵,在保定陆军军官学校读书时,就因为看不惯教官欺负同学,攥着拳头跟人干架,被关了三天禁闭也没服软。后来上了抗战场,这股子硬劲儿更是没处藏——1939年昆仑关战役,日军坂垣师团的坦克把我军阵地撕开个口子,他带着特务营的弟兄们抱着炸药包往上冲,左腿被弹片炸伤,鲜血浸透了绑腿,他愣是咬着牙指挥完战斗,直到把日军坦克炸成废铁才晕过去。军医给他取弹片时没麻药,他咬着块毛巾说“尽管来,咱河北汉子扛得住”,事后腿上留了个碗口大的疤,他却笑着跟战友说“这是鬼子给咱盖的‘勋章’”。 谁能想到,这位在国民党军里做到中将的硬汉子,心里早早就装着“国家统一”的念想。1946年他在徐州绥靖公署当副主任,亲眼看见国民党士兵抢老百姓的粮食,当官的坐着小轿车收贿赂,夜里翻来覆去睡不着,跟身边亲信说“这样的队伍,迟早要败”。也是那时候,地下党找到他,递给他一本《新民主主义论》,他躲在办公室里连夜看完,第二天就拍了桌子“咱当兵的,不就是为了让老百姓过好日子?这事儿,我干!”从那以后,他把国民党的防线部署图、弹药库位置,都用米汤写在报纸夹缝里,借着去南京开会的机会,偷偷交给地下党——有次差点被特务搜出来,他急中生智把报纸揉成一团塞进嘴里,硬咽了下去,回到住处咳得眼泪都出来了。 1949年赴台时,赵华珍抱着小女儿哭着劝他“咱都50岁了,别再蹚这浑水”,他却摸着女儿的头说“爹这趟去,是为了让你们将来不用隔着海想家”。到了台湾,他顶着“国防部高参”的头衔,跟吴石将军秘密接头,把台湾的防御工事图缩成胶卷,藏在毛笔的笔杆里,再让联络员带给朱枫——这些情报,后来成了大陆了解台湾防务的关键。可谁也没料到,叛徒蔡孝乾的叛变,把他们都暴露了。 被捕那天,陈宝仓正在给大陆写密信,特务踹开房门时,他第一反应是把信塞进炉子里,火苗燎了手指也没松手。敌人把他关在地下室,灌辣椒水、上电刑,问他“同党还有谁”,他吐掉嘴里的血沫说“就我一个,要杀要剐随便”。50岁的人了,被折磨得浑身是伤,却从没哼过一声。最后敌人给他拍“罪证照”,勒上麻绳想让他露出害怕的样子,他却挺直腰板,盯着镜头——那眼神,跟当年在昆仑关指挥战斗时一模一样,全是不服输的劲儿。 1950年6月10日,马场町刑场的枪声响起,陈宝仓倒在血泊里,手里还攥着那枚磨得发亮的陆军军官学校校徽。直到2013年北京无名英雄纪念广场建成,他的名字才跟吴石、朱枫一起,被刻在纪念碑上。去年有台湾游客去广场参观,看到陈宝仓的照片问“这是谁?”,导游说“这是从河北遵化来的硬汉子,为了两岸统一,把命留在了这里”。 现在还有人说“这些烈士离我们太远”,可看看那张最后影像——勒着麻绳的脖子没弯,旧西装上的补丁没脏,50岁的眼神里全是家国。这样的人,怎么能忘?这样的硬劲儿,怎么能丢? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。