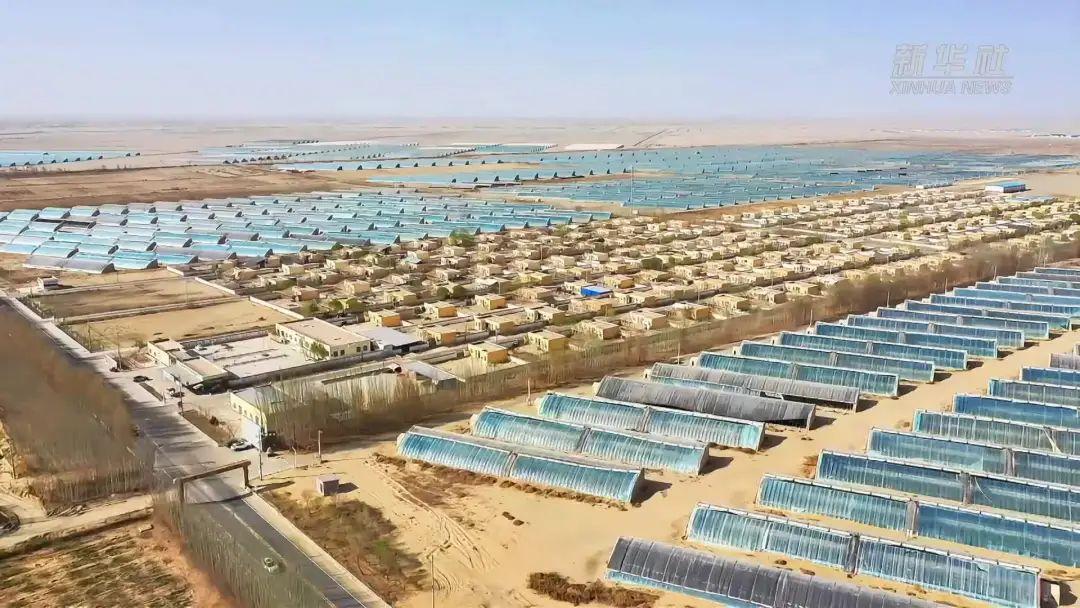

中国又创造了一大奇迹!14亿人将受益! 今年的新疆,简直刷新了所有人的认知。谁能想到,在这片曾经被称为“生命禁区”的土地上,如今是成片的金色麦浪和饱满的玉米,甚至连沙漠里都飘起了稻香。 这背后,可不只是某一项黑科技的功劳,而是一整套从根上改变游戏规则的“打法”。 变革的第一步,就是给这片土地配上一个定制的“工具箱”。 比如,博湖县悄悄在地下1.5米深处铺设了无数根直径15厘米的波纹管,这套从荷兰学来又被我们改良的“暗管排盐”技术,硬是把土壤里的盐分从每公斤19克降到了3克。 而在另一些地方,工程师们干脆把炉渣、粉煤灰混上沙子,造出了比常规基质便宜80%的种植土,直接变废为宝。 光改造土地还不够,还得让种子自己争气。 科学家们用基因编辑技术,把东北粳稻的耐寒基因和中东野稻的耐旱基因“组装”在一起,创造出了能在沙漠里扎根的“沙海1号”水稻。 在哈密,过去亩产三百公斤都费劲的盐碱地,换上新的耐盐小麦品种后,产量直接飙到了六百五十公斤。 有了好土好种,水和肥的管理也得跟上。伊犁河谷沿岸两百公里的灌渠,密布着三千个土壤湿度传感器,节水效率提升了四成。 而在温室里,结合了古老坎儿井智慧的现代滴灌系统,节水率更是超过80%。天上,无人机精准播撒着希望;地上,由北斗导航的播种机误差不超过两厘米,每一滴水、每一粒肥都被算计到了极致。 如果说这些技术是“硬件”,那真正让奇迹发生的,是把这些硬件串联起来的“软件”系统。 在麦盖提县,农民们把麦秸秆还田,这不仅肥沃了土地,还形成了一道天然屏障,让这里的沙尘暴天数比十年前少了整整八成。 福建团队引种的“绿洲1号”芦竹,用微咸水灌溉,既能固沙,又能当纺织原料,生态和经济两不误。 产业链的延伸,更是让农业的价值翻了好几倍。 昌吉的艾草,过去只是卖原料,现在通过援疆项目建起了加工厂,变成了艾灸贴、艾绒条,还开起了体验店,附加值翻倍,解决了上千人的饭碗。 尉犁县的罗布麻,不仅固定了三万多亩沙地,做成的纺织品一年产值就超过两个亿。 人,才是这个系统里最关键的一环。农民不再是面朝黄土背朝天的苦力。 一个熟练的采棉机手,一个采收季的收入,比他外出打工一年挣得都多。 种智能温室的农户,一年也能增收四五万元。土地丰收了,人的腰包也鼓了。 然而,所有这一切的底层逻辑,是一次发展“操作系统”的彻底重装。 用院士尹飞虎的话说,我们已经从“改造土壤去适应种子”的1.0时代,迈入了“改造种子来适应土壤”的2.0时代。 新疆的发展,彻底告别了“先破坏后治理”的老路子。 这里的规矩很硬核:每开发一亩耕地,必须配套建设两亩防风林。正是这种对生态的敬畏,才在塔克拉玛干沙漠边缘,筑起了一道三千多公里的绿色屏障。 光伏板下可以种草,草场里可以养禽,实现了“生产、生态、生活”的共赢。这种模式,让新疆的绿洲面积在近三十年里,增加了五万多平方公里。 如今,新疆的故事正吸引着世界的目光。二十多个国家的记者前来考察,塔克拉玛干沙漠论坛上,来自十四个国家的专家在这里接受治沙培训。 安哥拉想学沙漠种麦,尼日尔对节水灌溉兴趣浓厚。一位古巴官员感慨,这里的技术真正兼顾了环保与经济。 当看到南美白对虾在英吉沙县的盐碱水里活蹦乱跳,最终以每公斤八十元的价格销往高端市场时,你就会明白,新疆提供的早已不是某个单一的技术,而是面对全球三十亿人土地退化威胁时,一套可复制、可持续的系统性解决方案。 这片土地上的金色麦浪,或许就是中国农业能给世界的最美答案。 (信息来源:金台资讯--新疆盐碱地变成致富田)

![新疆的维族小伙才是真爷们[赞]这才是中国人的样子!中国的精神脊梁!新疆小伙没惯](http://image.uczzd.cn/2558203548615373469.gif?id=0)