心阳足、气血旺:1个经典小方子,帮你赶走怕冷、乏力、心慌!

提到调理“心阳不足、气血亏虚”,很多人要么补错方向(比如只补血不温阳,越补越怕冷),要么找不到简单方法,结果心慌、乏力、手脚凉的问题反复找上门。其实中医里有个经典小方子,既能振奋心阳(帮心脏“产热”),又能滋阴补血(给身体“填能量”),特别适合平时怕冷、容易累、还总心慌的人。今天就用大白话,把这个方子讲清楚,教你怎么用、适合谁,避开调理误区。

一、这个小方子的“过人之处”:为何能“阳血同补”?

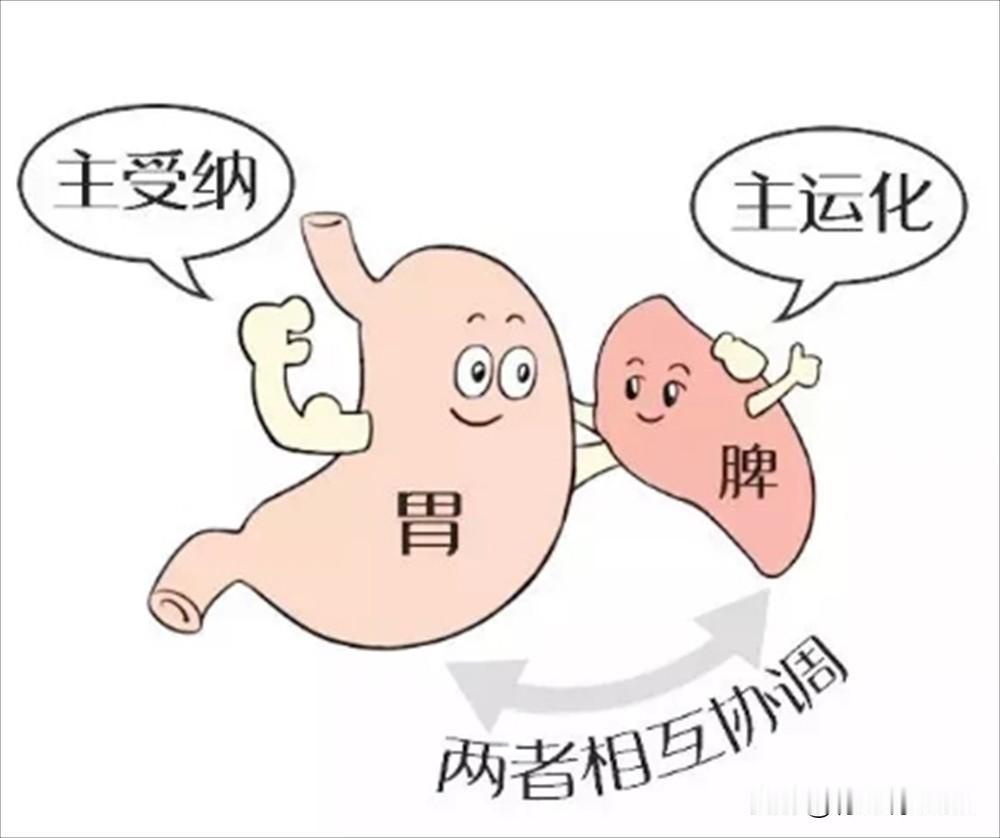

这个小方子的核心价值,在于“振奋心阳、滋阴补血”双管齐下——很多人调理时容易“偏科”:要么只温阳(比如吃生姜、肉桂,结果温过头上火),要么只补血(比如喝红枣枸杞水,结果血没补上,反而因为心阳不足,血“运不动”,还是手脚凉)。而这个方子刚好平衡两者:用温阳的药材帮心脏“动力十足”,把血液运到全身;再用滋阴补血的药材“填满”血液,让身体有“燃料”,相当于“又给发动机加油,又给油箱补油”。

在中医典籍中,清代医家王清任在《医林改错》中就强调“心为阳脏,主血脉”,心阳不足会导致血液运行慢,气血亏虚又会让心阳“没力气”,两者互为因果。这个小方子正是遵循“阳生阴长、血随气行”的原理,比如温阳药材能推动气血流动,补血药材能滋养心阴,避免温阳时“耗伤阴血”,补血时“阻滞阳气”,尤其适合现代人因熬夜、压力大、久坐导致的“心阳不足+气血亏虚”。

二、这个小方子适合谁?有这些症状就对了

不是所有人都需要“振奋心阳、滋阴补血”,得先看自己有没有这些“心阳不足、气血亏虚”的典型表现,对应上了再用才有效:

1. 核心症状:怕冷、心慌、乏力

- 怕冷:不是普通的怕冷,是“手脚凉到肘膝”,冬天更明显,穿再多也暖不热,甚至胸口也觉得发紧发凉(这是心阳不足,心脏没法把热量运到四肢和胸口);

- 心慌:稍微动一动(比如爬两层楼、快走几步)就心跳快,像“心里揣了只兔子”,安静坐着也偶尔心慌,晚上躺下更明显(这是心阳没力气“泵血”,心脏只能靠“加速跳”代偿);

- 乏力:没干什么活也觉得累,不想说话,连抬手、走路都觉得“没劲儿”,注意力还不集中(这是气血亏虚,身体没足够能量支撑日常活动)。

2. 伴随症状:这些表现更能确认

- 脸色:脸色苍白或发黄,没有光泽,嘴唇也偏淡(气血不足,没法濡养面部);

- 睡眠:容易醒,醒了之后难再睡着,或者多梦,梦里总觉得“紧张、不安”(心阳不足,心神没“依靠”,容易躁动);

- 月经(女性):月经量少,颜色偏淡,周期推迟,来月经时还觉得肚子凉、手脚更冷(心阳不足影响气血运行,经血生成和排出都变慢);

- 其他:偶尔觉得胸闷,深呼吸能稍微缓解,或者手脚发麻(气血运行慢,四肢和胸部得不到足够滋养)。

3. 适用人群:这些人最需要

- 长期熬夜族:熬夜耗伤心阳和气血,比如每天凌晨1点后睡,时间长了就会怕冷、心慌;

- 久坐上班族:久坐不动导致气血循环慢,心阳“没机会发力”,慢慢就变弱,出现乏力、手脚凉;

- 产后女性:生孩子耗伤大量气血,若没补好,容易心阳不足,出现怕冷、心慌、带娃没力气;

- 中老年人:年纪大了心阳和气血自然衰退,容易出现手脚凉、心慌、活动后气短。

三、小方子的“核心搭配”:3类药材,阳血同补

这个方子的药材搭配很简单,核心是“温阳+补血+健脾”,共5味常见药材,在家就能煮,不用复杂操作。

1. 温阳药材:给心脏“加动力”

- 桂枝:这是振奋心阳的“主力”,能帮心脏“点燃阳气”,推动气血运行,缓解胸口发紧、手脚凉。比如平时觉得胸口凉,喝了含桂枝的水,会慢慢觉得胸口暖起来,这就是心阳被调动的表现;

- 生姜:辅助桂枝温阳,还能“散寒”,比如冬天手脚凉得厉害,加几片生姜,能让温阳效果更直接,还能避免桂枝温过头“上火”。

2. 补血药材:给身体“填能量”

- 当归:补血的“经典药”,能滋养心阴和肝血(中医里“肝藏血、心主血”,肝血足了,心血也会更充足),缓解脸色苍白、月经量少;

- 白芍:既能补血,又能“滋阴”,避免温阳时耗伤阴液(比如有些人温阳后会口干,加白芍就能缓解),还能缓解心慌、多梦,让心神更安稳。

3. 健脾药材:让气血“有源头”

- 炙甘草:中医说“脾为气血生化之源”,健脾才能让补进去的气血“留得住、能生成”。炙甘草既能健脾,又能“调和”其他药材,让温阳不燥、补血不腻,比如吃了当归容易腹胀,加炙甘草就能缓解。

简单用法:煮水喝,温和不刺激

- 把这5味药材按比例配好(具体比例需咨询中医师,根据个人体质调整),加水没过药材,浸泡30分钟后,大火烧开,转小火煮20分钟,倒出药汁,温着喝;

- 每天喝1次,一般喝7-10天就能感觉手脚变暖和、心慌减轻,要是症状缓解了,就停3-5天再喝,避免“补过头”;

- 也可以把药材打成粗粉,用开水冲泡代茶饮,适合没时间煮水的上班族,不过煮水效果比冲泡更好(药材的有效成分更容易出来)。

四、用方子的“避坑指南”:6个关键问题,别瞎补

很多人用补方时,要么没对症,要么用法错,反而出现上火、腹胀等不适。这6个常见疑问,帮你正确用方,避免调理误区。

1. 喝了方子上火(口干、咽痛)怎么办?

这是因为“温阳过了头”,可能有两个原因:一是药材比例不对(比如桂枝放多了),二是你本身有点“阴虚火旺”(比如平时容易口干、手心脚心热,只是同时有怕冷,属于“假寒真热”)。

解决办法:先停2-3天,期间多喝温水,吃点梨、银耳滋阴;再用的话,减少桂枝和生姜的量,加1-2颗麦冬(滋阴的药材),平衡温阳的燥性。

2. 喝了方子腹胀、没胃口怎么回事?

这是因为“补血药材太滋腻”,比如当归、白芍偏滋腻,要是你本身脾胃弱(平时吃点油腻就腹胀),就容易消化不了。

解决办法:煮的时候加1-2颗陈皮(理气健脾),或者喝完方子后按揉足三里穴(膝盖下方3横指,胫骨外侧)5分钟,帮脾胃运化;也可以减少当归、白芍的量,先健脾再补血。

3. 男性也能喝这个方子吗?

可以!这个方子不是“女性专属”,男性如果有心阳不足、气血亏虚的症状(比如怕冷、心慌、乏力、工作没精力),喝了同样有效。比如男性长期熬夜加班,出现手脚凉、心慌,喝1周左右就能感觉精力变好,手脚也暖和了。

4. 孩子能喝吗?

不建议给12岁以下孩子喝。孩子的脾胃和心阳还在发育,一般不会出现“严重的心阳不足、气血亏虚”,如果孩子怕冷、乏力,大概率是“脾胃弱”导致的,比如平时挑食、吃生冷多,这时应该先调理脾胃(比如吃点山药粥),别盲目用补方,以免影响孩子脾胃发育。

5. 什么时候喝效果最好?

建议在上午9-11点(脾经当令时)或下午5-7点(肾经当令时)喝:

- 上午喝:脾经当令时,健脾效果更好,能让补进去的气血更好地被吸收;

- 下午喝:肾经当令时,肾能“藏阳藏血”,让温阳和补血的效果更持久,避免晚上喝了“影响睡眠”(有些人体质敏感,晚上温阳容易兴奋)。

6. 哪些人绝对不能喝?

- 实热体质者:比如平时容易上火(口干、咽痛、便秘、脸上长痘),舌头红、舌苔黄,喝了会加重上火,甚至出现口舌生疮;

- 感冒发烧者:感冒时身体要“抗邪”,补方会“困住邪气”,导致感冒好得慢,比如感冒发烧时喝,可能会让发烧反复;

- 高血压患者(血压控制不稳定者):桂枝有轻微“升血压”的作用,要是血压经常超过160/100mmHg,没控制好,喝了可能让血压更高,需咨询医生;

- 孕妇:孕妇体质特殊,桂枝有“通经”作用,可能影响胎儿稳定,绝对不能喝。

五、搭配“小动作”:让阳血同补效果翻倍

光靠喝方子还不够,配合简单的小动作,能帮心阳和气血更好地运行,效果翻倍,每天花5分钟就能做。

1. 按揉内关穴:缓解心慌、胸闷

- 位置:手腕横纹上2寸(约3横指),两条筋之间;

- 方法:用拇指按揉,力度以“有酸胀感”为宜,每次按3分钟,每天2次;

- 作用:内关穴是“护心穴”,能宁心安神、缓解心慌,配合方子喝,心慌缓解得更快,比如按揉后再喝药,会觉得心里更“稳”。

2. 拍打法:促进气血循环

- 方法:双手空心掌,从胸口(膻中穴,两乳头连线中点)开始,向下拍到肚脐,再从肩膀拍到手腕,每次拍30下,每天1次;

- 作用:拍打能刺激经络,让心阳推动气血更快运行,缓解手脚凉,比如拍打完后,会觉得手脚慢慢变暖和,这就是气血循环加快的表现。

3. 睡前泡脚:温阳补血更持久

- 方法:用40℃左右的温水泡脚,加10颗花椒(辅助温阳),泡15分钟,泡到脚微微出汗即可;

- 作用:泡脚能让温阳效果“往下走”,直达手脚,还能促进睡眠,比如喝了方子再泡脚,晚上睡得更安稳,心慌、多梦的情况会减少。

这个小方子虽简单,却是“阳血同补”的好选择,尤其适合平时怕冷、心慌、乏力的人。但要记住:它是“调理方”,不是“治病药”,如果心慌、胸闷加重,或者出现胸痛、头晕、血压升高,一定要及时去医院,排除心脏器质性问题(比如冠心病、心律失常)。平时配合规律作息、适量运动(比如快走、打太极,能振奋心阳),心阳足了、气血旺了,自然会觉得浑身有劲儿、手脚暖和,整个人都精神起来!

发财乌鸦

写的锤子

一点

当归建中汤

一滴清泪

放屁!还是一串的……

用户10xxx33

[大哭]