今古齐观:聊聊“子、午”流注“天气”与“地气”的区别(原创)

内经曰:“天气不足地气随之,地气不足天气从之”,阳从阴随,相互交变。

天在上,地在下,人在中,承受着天地之气的交变。

天气与地气有什么不同之处呢?

从静态看,

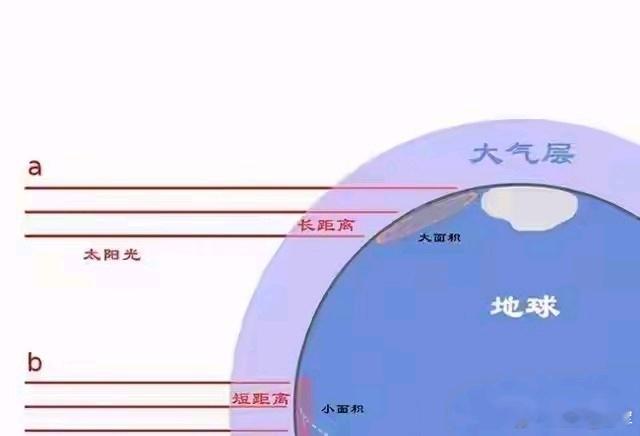

★太阳对地球照射产生一个受光面,一个背光面,就是阴阳各半◑。

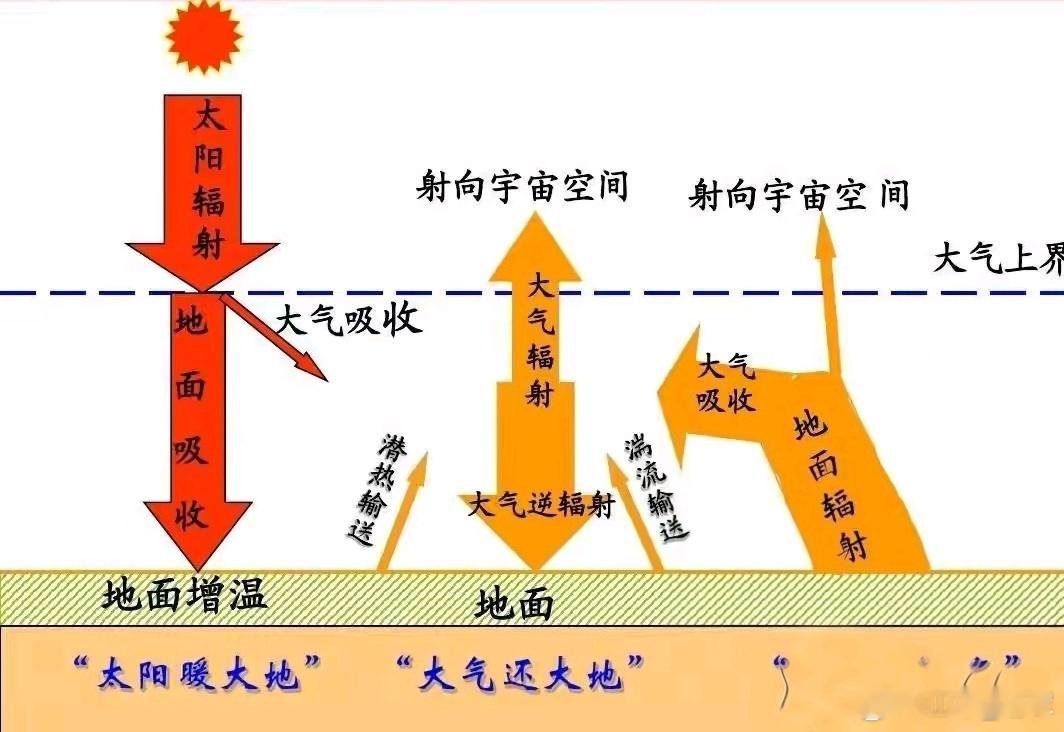

★地球受光面接受的是太阳光强短波从上向下↓照射。

★地球受光面是球面,与背光面交界之处阳光近似平射,而且地球表面有1000多公里厚的大气层对短波射线成分衰减后,波长变长。

从动态看

★地球是左旋自转,白天吸收太阳辐射,到夜间地球失去了太阳光辐射,上空温度低,地球向外散发储存的热量,这个热量是不可见的红外钱长波辐射,方向是向上↑的。

这两种的射线辐射上↑下↓的方向与波长不同,就是天阳地阴之气的区别。

★人随着地球自转一昼夜接受着上下两种上下↓方向不同,波长不同的射线,上阳○下阴●二气的辐射。

但是地球自转,阴阳二气不是瞬间d骤变,是渐变。

凌晨与黄昏是时是阴阳二气的交变区域,

★凌晨时阴气渐衰,阳光渐强阴退阳进。

黄昏阳光射线衰减,地气辐射上升,是阳退阴进。

这就是“天气不足地气随之,地气不足天气从之”。

△ 午时是阳光射线分水岭

人体随地球自转不仅感受到的阴与阳的射线是渐变。

★人体从凌晨到中午的午时△是向着太阳进行,“蓝移”因素使基础射线波长逐渐加密。

★从午时△到黄昏是背离太阳光源运行,“红移”因素使基础射线波长逐渐拉长。

▼子时是地气强弱分界点

人体随地球从黄昏至凌晨,地球的随温度逐渐下降,红外线波长逐渐变长。▼子时前地球热量,高红外线波长短,子时▼后热量下降,红外线波段长。

★人随地球自转,运行到凌晨是出阴入阳,运行到黄昏是由阳入阴。两个阴阳之气的分界点。

“午时”与“子时”是升降的分界点。

从“子时”运行到“午时”。无论是阴气或是阳气的射线都是由长渐短向阳进展的上↑升趋势。

从运行到午时到子时,是射线由短渐长,阳气下降的趋势。

这就是“上下者阴阳之位也,左右者阴阳之道路也”。

★人体随地球左旋,与太阳相对运行,从观感上是,太阳从东方升起西方下降,所以上阳下阴,子午为界,左升右降。

内经把这一天的子午流注射线对应到人体,“背为阳,腹为阴,左为升,右为降,”的“一气周流”。

午时△在脊柱,子时▼在腹中线,前阴后阳以躯干赤白线为界。

这是地球自转一周(一天)的子午往返,天气与地气阴阳不同射线变化,对人体的扫描。

★下次再分析,地球公转一周365次自转子午往返的叠加。形成的一个一年周期的“子午流注”。呈现出的阴阳互为表里,阴阳之气的成分比例变化,以及三阴三阳势能等级关系。这里面的因素比较复杂,下次再分析。