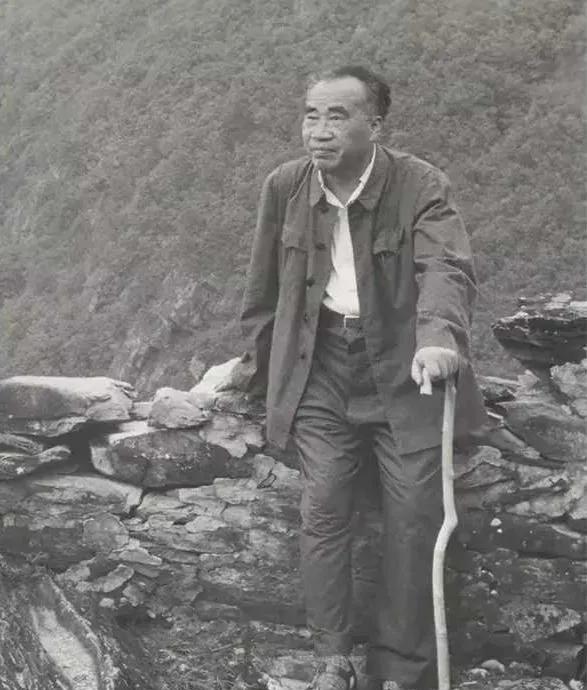

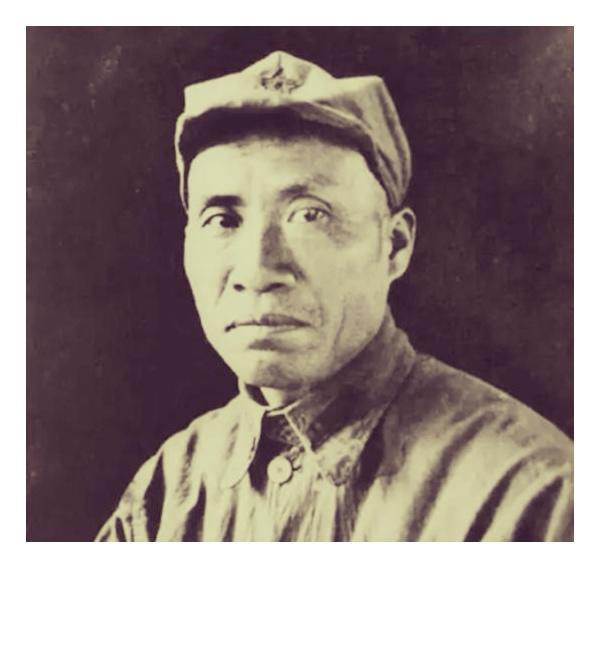

1962年,76岁的朱老总再上井冈山,他的目光依旧坚毅无比,不愧是我军的“定海神针”! 说起朱德这个人,总让人觉得他就是那种稳如泰山的存在,尤其在军队里,大家都管他叫“定海神针”,意思是只要他在,队伍就稳得住。1962年那会儿,他已经76岁了,高龄老人了,还特意跑去重访井冈山,这事儿搁谁身上都得感慨一番。井冈山对他来说不是随便一座山,而是革命的起点,当年他和毛泽东在那儿会师,开辟了第一个农村革命根据地。重访的时候,他的眼神还是那么锐利,透着股不服输的劲儿,这不光是个人情怀,更像是在提醒大家,革命的根儿得牢牢扎在老区人民身上。朱德一生低调务实,从不爱张扬,可就是这种实打实的作风,让人觉得亲切可靠。 1928年4月,朱德指挥这支队伍翻过五岭,抵达井冈山脚下。部队在雨中搭帐篷,他亲自捡弹药分发给战士。没几天,就和毛泽东领导的秋收起义部队在宁冈砻市会师,合编成工农革命军第四军,他任军长。这次会师可不是小事儿,直接宣告了“朱毛”红军的诞生,井冈山根据地从这儿起步。朱德带队在茨坪开荒种地,早起挥锄头挖土,汗水直往下滴。部队驻扎黄洋界,建碉堡加固工事,他亲自动手搬石头,晚上围着油灯分析敌情,规划路线。根据地里开展土地革命,发展新区,红军从这儿壮大起来。井冈山的斗争环境恶劣,敌军围剿不断,可朱德总能稳住阵脚,指挥部队设卡阻敌,几次转败为胜。 就是在井冈山时期,朱德遇到了他的革命伴侣伍若兰。1928年2月底,在耒阳一带,他见到这个刚当选县妇联主席的湖南姑娘。她工作大胆,动员妇女参军特别在行,腰间别双枪,绰号“双枪女侠”。两人志同道合,很快就结为夫妻。她随军北上,当宣传员,手持双枪护卫部队。婚后,他们并肩作战,她教女战士射击,还卷地图指乡村路径。1929年2月,红四军转战赣南闽西,敌军突袭,她掩护朱德转移,自己中弹牺牲。那天部队在东固,她举枪还击,肩头中弹倒地,鲜血染红泥土。朱德后来抱起她的遗体,双手整理衣角,从此对兰花情有独钟,常在营地边种几株,浇水时手指轻触叶片,以此寄托对她的思念。伍若兰牺牲时才22岁,他们夫妻俩没孩子,朱德手里只剩她亲手做的一双布鞋。这段感情在革命史上挺感人的,伍若兰的牺牲也成了红军女杰的典型。 井冈山根据地建立后,红军力量逐步壮大,朱德在军事上发挥了关键作用。他指挥部队在黄洋界保卫战中击退敌军,战士们在哨口挖堑壕,他叉腰察看地形。1928年10月,红四军下山转战,朱德率部开辟赣南闽西根据地,坚持游击,部队在山林间穿行。抗日战争爆发,他任八路军总指挥,开辟华北抗日根据地,发动游击战,为根据地发展立下汗马功劳。新中国成立后,他担任全国人大常委会委员长,主持立法工作,从不摆架子,保持革命战争年代的作风。朱德一生清廉,晚年还住宿舍,不老回家,嘱咐子女要自食其力。 转到1962年这趟井冈山之行,得说朱德对老区的感情有多深。3月4日早上,他和夫人康克清从南昌出发,车队风尘仆仆,途经吉安、泰和,午后到拿山乡政府休息。那里条件简陋,他吃自带干粮,眼睛扫过墙上地图,回忆当年翻山细节。吃完起身,招呼大家步行上山。山路陡峭,他拄拐杖前行,途经石狮口,听当地局长介绍水电站情况,说过去用油灯如今通电,公路也修好了,变化真大。中午抵达茨坪,管理局领导上前握手,他拍肩膀说这儿是第二故乡。下午去南山革命先烈纪念塔,脱帽站立,双手交叠胸前。接着参观大井毛泽东旧居,推开木门,抚摸桌沿,驻足观察。座谈会上,他强调旧居只需保留毛主席的部分。 次日去敬老院,看望老赤卫队员,邹文楷拉手喊朱军长,他握紧手掌,谈五斗江战斗,忆龙源口牺牲战士。参观革命博物馆时,女儿朱敏拉手指向扁担,他点头阅览图片,指正遗漏的湘南暴动细节,说要写全,供国内外参考。他特别喜爱兰花,问起兰花坪,3月6日雨中徒步上茶园,工人鼓掌,他上前握手。闻到香气,说就是这儿,当年部队马匹系树林中。弯腰采挖九节兰,凑近嗅闻,手指摩挲叶脉,在林间走动,吟诵诗句。回住处读陈奇涵咏兰诗,挥笔作答。3月6日到黄洋界,在荷树下停步,说红军挑粮常歇脚,讲毛泽东挑粮故事。沿小路登哨口,察看堑壕,双手叉腰凝视前方。参观茅坪旧居后,看望袁文才遗孀谢梅香,握手问候。 这次重访,朱德诗兴大发,连续创作多首诗,像《再上井冈山》《龙市大会师》《答陈奇涵同志咏兰》《井冈山六首》《由井冈山至赣州》。他题写“天下第一山”,挥毫时笔力劲健。离开时,带走几盆井冈山兰花,包好放入行囊。整个行程从3月4日到8日,车过茅坪见农田翻耕,他赋诗忆旧友。重访不光是缅怀,更是看到老区变化:水电站通电,公路修通,农田改造,这些实打实的进步,让他觉得革命成果没白费。朱德重上井冈山,还体现了老一辈对根据地建设的重视,那时候全国正搞社会主义建设,他用行动鼓励老区人民。