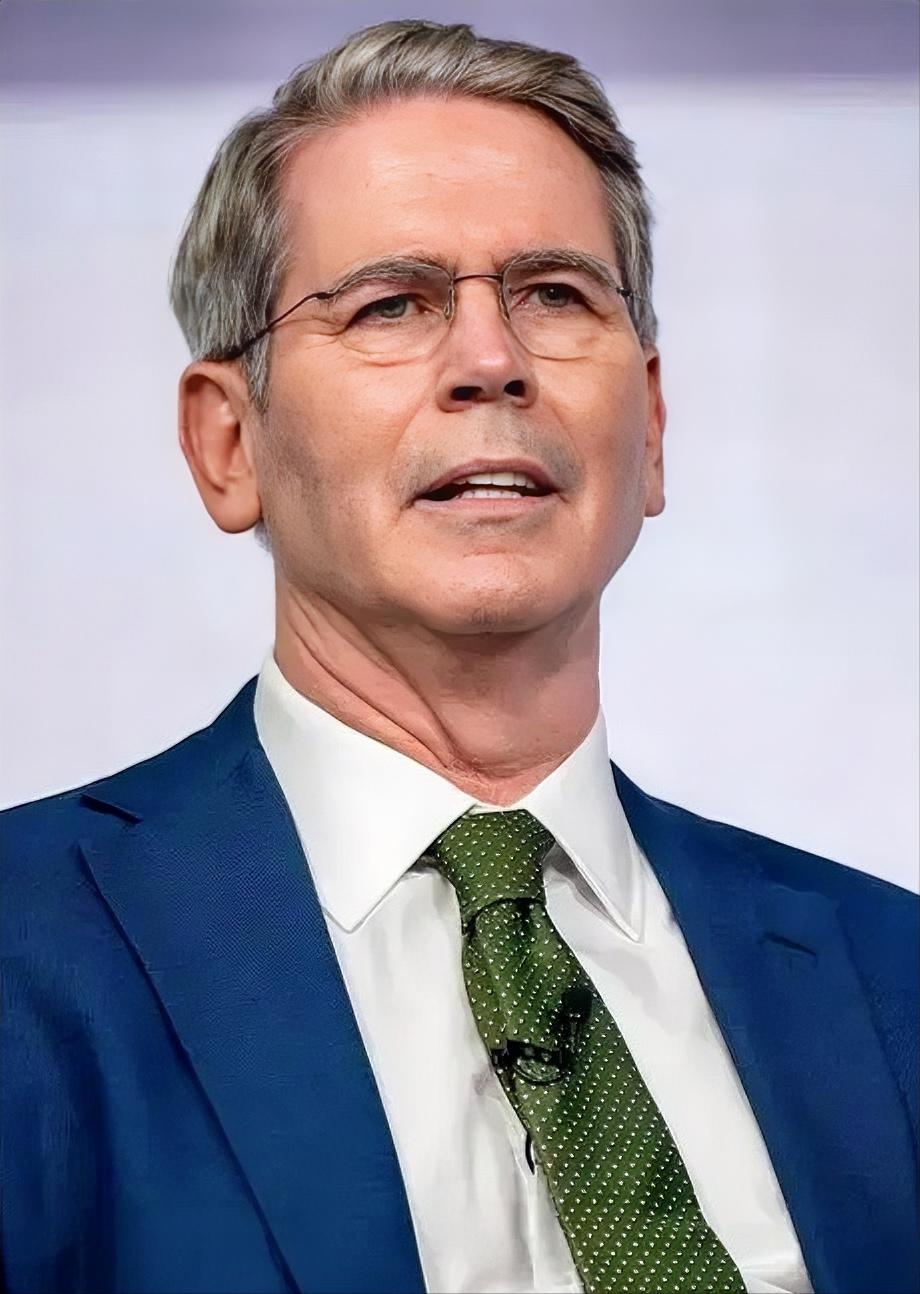

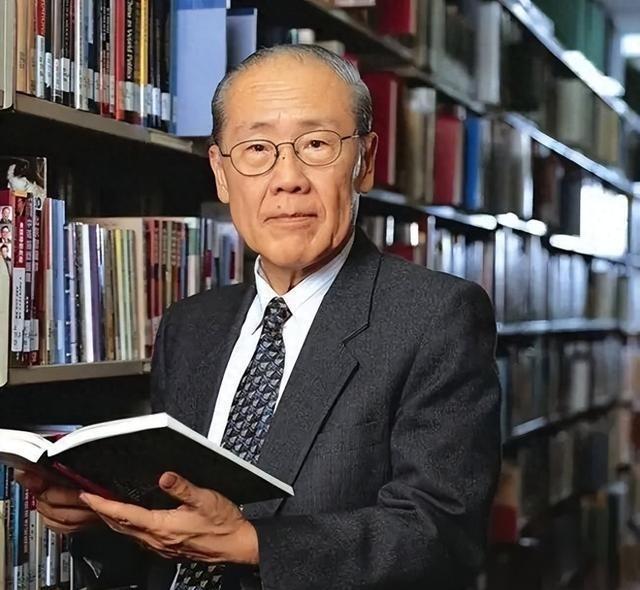

美国教授叹息:全世界都低估了中国,中国是一个真正伟大的文明 美国几位顶尖学者近期不约而同地发出类似感慨:世界一直在低估中国,对中国的认知还停留在老黄历上。有人甚至忍不住叹了口气,说中国其实是一个被严重误解的伟大文明。 这句叹息背后,藏着不少值得玩味的东西。 毕竟,西方舆论场上曾经盛行的那套“中国崛起不过是昙花一现”的说法,眼下已经越来越站不住脚。中国的伟大,绝不是GDP数字上升那么简单,而是深深埋藏在它几千年文明延续的骨子里。 美国学者艾恺在研究中提到,中国文明的特殊之处就在于它的“超长寿”——别的古文明不是早已消失,就是不断断裂重组,偏偏中国这条文明大河从未真正干涸过。 很多人平时没太在意这个事实,其实这是中国的底牌。中国地理格局巨大却一体,语言长期统一,象形文字几千年变得不多,这些都是稳如老狗的“文化保险箱”。 你看欧洲,拼音文字变了好几轮,国家版图也像魔方一样翻来覆去,哪有中国这种连续性。西方有些人爱拿“制度”说事,却忽略了中国文明传承的这种深度。 就像艾恺说的,空间和文字的稳定,让中国社会一直有个强有力的“骨架”,即使外部风雨再大,里面还是能逐渐消化吸收各种冲击。 说到思想体系,中国的玩法也和西方不一样。儒家、道家、佛家这三家轮番上阵,彼此掺着用,一点都不死板。 儒家的家庭观念、集体主义、世俗理性,早就渗透到中国人的日常生活里,成了社会运转的润滑剂。许多人说中国人“讲关系”,其实背后是对家庭和集体的高度重视。 历史上各种新思想进来,像佛教、基督教,甚至西方现代科学,中国社会都能找到消化它们的方法。 中国的哲学讲究“中庸之道”,喜欢融合而不是一刀切,历史的变迁中总能把外来的东西变成自家菜。这种“旧邦新命”的能力,是很多文明羡慕不来的。 全球主流媒体近年也开始承认,能像中国这样文明脉络清晰延续到今天的,地球上基本找不到第二个。 美国的马奥尼教授直言,中国的现代化并不是简单地照搬西方那一套。这种自信其实来源于中国人骨子里的务实。 西方喜欢把世界分成“民主”和“专制”,用二元思路去套中国,但中国的政策制定完全是另一套逻辑。只要对百姓有利,该怎么干就怎么干,不被概念牵着鼻子走。 比如说脱贫攻坚,这种“大手笔”只有中国敢干也能干成。行政体系一体化,人口规模巨大,政府能把资源精准投到最需要的地方,这种效率让不少西方媒体都看傻了眼。 高铁网络也是同理,西方很多国家想修一条高铁,拉扯十几年,互相扯皮。 中国的高铁却像下饺子一样,速度和规模都刷了世界纪录。这些事说明,中国式现代化是紧贴自家国情的,讲究的是“摸着石头过河”,走自己的路。 这里面还有一点特别关键,那就是中国在保留传统社会结构和文化认同的同时,闯出了一条不同于西方的发展道路。 马奥尼认为,中国式现代化是对自身历史的一种“续写”,不是把自己变成另一个美国或者欧洲,而是在现代化进程中保持独特性。 这种选择不只是自信,更是一种战略定力。中国社会结构有强大的自我修复功能,遇到问题不是一味外求,而是内部调节。这点放在全球范围看,无疑是独树一帜的。 关于创新,很多人总觉得中国只是“跟跑”,靠模仿发家,但现实早就不是这么回事了。金刻羽教授指出,中国这几年在创新领域的表现让外界刮目相看。 比如国际专利申请量,中国已经多年位居世界第一。5G技术、新能源、人工智能领域,中国企业不但没有掉队,很多地方还领跑全球。 华为的5G技术,比亚迪的电动车,这些都是“需求驱动+产业链整合+技术攻关”的成果。中国市场巨大,用户需求多样,企业必须拼命创新才能活下来。 这种竞争压力,逼着中国企业出新招,不断突破。这和西方那种“小作坊式”的创新路线完全不同,更多是“全产业链作战”。 桑顿的观点也很有意思,他认为中国的治理模式有独特优势。中国强调“选贤任能”,不是靠选票定输赢,而是看谁能干实事。 这样的体制在人才吸引和危机应对上有很大优势。像2008年金融危机、新冠疫情爆发时,中国能够迅速调动资源,统一部署,各级政府行动力极强。 反观西方,搞的是“你方唱罢我登场”,内部争斗不少,政策容易摇摆不定。中国的“精英治理”加上大规模动员能力,让国家整体运行更加高效,国际社会也看在眼里。 其实,三位美国教授的这些分析,背后透露的核心信息很简单:中国的伟大,不是靠一时的运气,也不是靠“抄作业”,而是建立在千年文明的坚实基础上。 从历史的连贯性,到现代化的独特路径,再到科技创新的现实突破,中国展现出来的是一种深厚的底气和韧性。 西方如果还继续用老眼光、老套路看中国,迟早要吃大亏。理解中国文明的底层逻辑,是看懂未来世界格局的前提。 中国的复兴,是属于世界的机会,也是人类文明多样性的最佳注解。这一声“叹息”,其实是对中国的敬意,更是对世界格局变化的提醒。

泥泞中的老虎

都是马后炮,成为事实了才恍然大悟,西方专家也不过如此嘛!还是要佩服中国人民自己,其他都是浮云!

用户72xxx42 回复 10-11 16:40

反华专家才是马后炮!

羊逸尘

尽是 糊说八道,只要美帝军队还在,美帝就能印刷美钞然后用美元向全世界收购人才与物质资源!!!放弃幻想,现世很残酷!!!当今世界只有唯一选项:打倒美帝及其走狗的军队,不参与美元交易,让美元变废纸!!!

用户54xxx41

中国的的文明就是中国汉字 几大古典文献巨著

蓦然回首 回复 10-12 15:25

你认为文明就是几本书?

chen xian sheng

五千年文明是伟大的中华民族精神的骨子里,炎黄子孙后代的就是这个样子的!

大牛

那是你们有眼无珠!你美国能有今日!华人贡献最大的!

江水滔滔

中国的掘起是必然的,难道你一个遥控叫他停就停吗,中国产业向更高层次拼进,有不可挡的趋势