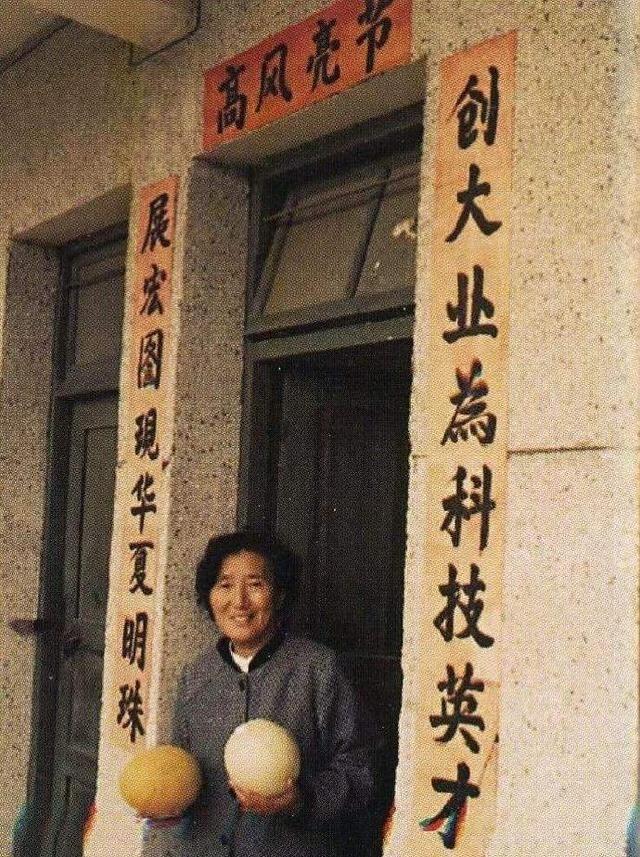

1984年,有领导到新疆鄯善视察,研究所盛情邀请大家品尝新品种瓜,一名女研究员千叮咛万嘱咐,品尝瓜时,千万不能丢掉瓜籽。 吴明珠出生于湖北武汉一个注重教育的家庭,从小接受传统熏陶,这让她对农业产生浓厚兴趣。1953年,她考入西南农学院园艺系,成为该系首批学生。那时,学校聚集了许多志向远大的青年,她系统学习果树栽培知识,毕业后本有机会在北京农村工作部任职,那里条件稳定,工作体面。但她通过查阅资料,发现新疆吐鲁番盆地土壤肥沃、日照充足,非常适合甜瓜生长,便主动申请调往新疆,从事基层农业技术推广。1955年,她抵达乌鲁木齐,不久后转到鄯善县农技站,开始了漫长的适应过程。她学会维吾尔语,与当地群众打成一片,同时克服饮食和高温挑战,逐步融入戈壁生活。这些早期经历奠定了她对瓜类作物的专注基础。 从1958年起,吴明珠投入甜瓜资源收集工作。她和同事用4年时间,走遍鄯善县及周边300多个生产队,系统采集当地40多个瓜品种样本,建立起新疆第一份完整甜瓜档案。这份档案涵盖了瓜的外形、成熟期和抗性特征,为后续育种提供了宝贵资料。她从中筛选出红心脆、小青皮和香梨黄等优质品种,这些品种适应本地气候,产量稳定,逐步推广到周边地区。她的工作不限于田间,还包括整理地方资源,填补了当时农业资料的空白。通过这些努力,她为新疆瓜产业注入了科学方法,让传统种植从经验转向数据驱动。这段时期,她也与同校校友杨其祐结婚,杨其祐随后调来新疆,从事小麦教学,两人共同面对边疆生活的艰辛。 进入育种阶段,吴明珠专注于改良甜瓜品质。她通过杂交和选育,开发出早中晚熟系列品种,这些品种成熟期不同,便于瓜农合理安排种植,避免季节冲突。到1996年,她的成果覆盖新疆80%的产瓜区,推动当地经济稳步增长。著名品种如8424西瓜,以果肉红润、甜度高闻名,深受市场欢迎。它不仅出口海外,还成为国内餐桌常见水果。她还指导瓜农优化栽培技术,如轮作和病虫防治,让产量从每亩几百公斤提升到上千公斤。这些创新接地气,直接惠及基层农民,体现了农业科技的实用价值。她的方法强调本土适应,避免盲目引进,体现了科学研究的务实精神。 1984年的视察事件,成为吴明珠职业生涯的一个缩影。那年,上级领导到鄯善县考察,研究所准备新育品种瓜款待。吴明珠特别提醒大家保留瓜籽,因为这些种子处于试验阶段,价值巨大。领导品尝后高度评价,研究所主任随手赠送一个完整瓜作为礼品。吴明珠得知后,立即派车追赶车队,在县城入口追回瓜果,并取出种子回收。这件事虽小,却凸显了她对育种工作的严谨态度。种子外流可能导致品种泄露,影响多年积累。她由此加强了实验室管理,确保试验材料安全隔离。这起事件也传为佳话,提醒科研人员责任重大。 吴明珠的视野不止于新疆,她推动瓜品种南北移植,实现全国瓜果均衡供应。通过椰壳糠介质等技术,她将新疆甜瓜引入海南和深圳等地,克服温差障碍,让南方也能种植耐热品种。北方瓜则在海南温室试验,缩短育种周期,从一年一代到两年五代。她建立育种技术平台,突破单性花自交系的世界难题,提高了杂交效率。这些成果让中国人一年四季都有新鲜瓜果可吃,极大丰富了饮食结构。她的团队全年无休,分季节工作,体现了农业科学的连续性,也反映出她对民生改善的深远考量。 在家庭方面,吴明珠的奉献同样深刻。她把孩子交给武汉外婆抚养,自己专注事业。杨其祐全力支持,不仅翻译维语,还在田间送饭,两人虽聚少离多,却因共同理想而和谐。1986年,杨其祐因胃癌去世,年仅57岁。吴明珠首次请长假照顾丈夫,直至最后时刻。丈夫离世五天后,她返回岗位,继续育种工作。儿女成年后,理解母亲选择,各有成就。这段经历显示,个人牺牲往往与社会贡献相伴,农业科研的魅力在于其长远影响,而非即时回报。 晚年,吴明珠罹患阿尔茨海默病,记忆渐失,但对瓜田的热爱未变。2024年,94岁的她重返鄯善,子女推轮椅让她重温旧地。她虽不认人,却能本能点评瓜株特征。这份执着源于60多年耕耘,她育出的近30个品种,经省级认定,遍布全国。她的故事告诉我们,科学家的价值在于默默积累,推动产业从粗放到精细。即便在病中,她仍象征着农业自强,激励后辈投身基层。 吴明珠的贡献不止于品种,还包括人才培养。她无偿传授技术给瓜农,组织培训班,教授选种方法。到2019年,她获中国工程院院士称号,却谢绝舒适住房,坚持简朴生活。这体现了老一辈科学家的家国情怀,在当下快节奏社会,更显珍贵。她的工作填补了新疆瓜资源空白,推动出口创汇,惠及数百万农民。