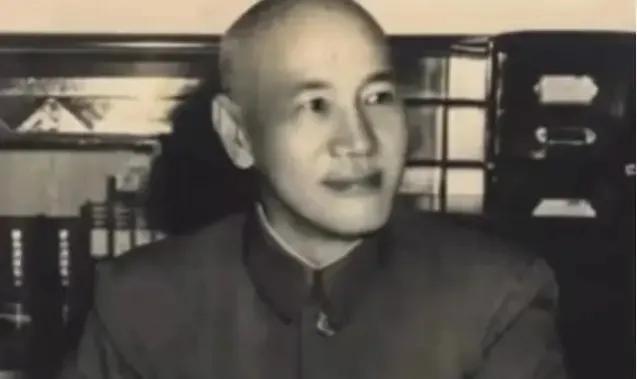

蒋介石晚年曾言:“我之所以会失去江山,罪魁祸首只有二个人。”自1949年败逃台湾,蒋中正几乎用尽了自己的余生来思考原手握重兵的他为何失败。 先说马歇尔。这位美国前国务卿在中国历史上留下的痕迹不算小。他在1945年底以特使身份来华,目的是促成国共合作,实现中国和平统一,防止全面内战。 从美国的角度看,二战刚结束,冷战还没完全展开,中国的稳定对美国全球战略布局意义重大。 马歇尔是带着任务来的,但他低估了中国复杂的政治现实。彼时,国共于重庆谈判,表面平和,实则暗潮涌动。蒋介石心怀别样考量,对马歇尔的到来予以热忱欢迎,似欲借其力在复杂局势中谋得有利态势。 马歇尔的调停对蒋而言,是一种拖延战备、稳住美国援助的策略工具。但问题出在马歇尔对国民党和中共“对等”的误判。 他希望国共双方都做出让步,甚至在某些问题上更压国民党一头,比如军队整编、政治协商等。蒋介石对这些安排表面点头,心里却早已打定主意,内战不可避免,只是时间早晚。 马歇尔的调停行动持续了一年,结果一地鸡毛。1946年内战全面爆发,美国也逐步转向冷战思维,不再坚持调停路线。 蒋介石痛恨马歇尔,不只是因为他“干预国政”,更因为他在关键时刻掐断了美援。1947年马歇尔任国务卿后,对华政策转向“中立”,拒绝继续大规模军事支持。 蒋认为这是致命一击,但从美国角度看,他们已经对国民党信心不足,投资回报比太低。 马歇尔的决定不是出于反蒋,而是出于现实考量。美国对蒋介石的失望,不是一朝一夕。南京政府腐败、军队士气低落、民心不稳,这些内部问题让美国再多的援助都像往水里倒。 再来看李宗仁。这个名字在国民党阵营里,是个很有代表性的“异见者”。广西系出身,靠着抗战时期的战功打出了一片天地。 1948年,国民党政权风雨飘摇、岌岌可危。在此局势下,蒋介石无奈下野退位,李宗仁以副总统之尊“代行总统职权”,试图力挽狂澜,却也难改国民党江河日下的命运。这段时期是国民党最混乱的阶段。 李宗仁代表的是“和平派”,主张与中共谈判解决问题,避免全面崩盘。他与蒋介石之间的矛盾,不止是路线之争,还有权力之争。 蒋虽然“引退”,但仍掌控军队和党务,李宗仁则处处被牵制。李宗仁在台面上喊和平,在背后又与美国试图接洽,希望争取美援支持自己的路线。可惜这条路并不顺利。 蒋介石对李宗仁的愤怒,在于他认为李在最关键时刻“背叛”了他,动摇了国民党的军心和统一战线。 李宗仁主张的谈判路线,确实让一些中间派将领和地方势力观望不前,使蒋介石的“全面反攻”战略难以实施。 而李宗仁后来拒绝赴台,长期滞留美国,直到晚年才被允许返回大陆,这些都让蒋更认定他是“罪魁祸首”。 换个视角审视,李宗仁的和平尝试并非全然错误。彼时国民党气数将尽,政权千疮百孔、岌岌可危,即便他另辟蹊径,也难以力挽狂澜、拯救这已颓败的局面。 所以,蒋介石的这句“罪魁祸首只有二个人”,表面是甩锅,实则是深层次的自我辩护。他当然不愿意承认自己在政治腐败、军事指挥、舆论控制、民生政策上都犯了严重错误。 他也不愿意承认,自己反共的坚定立场让整个国民党错失了与中共和解的最后可能。 马歇尔和李宗仁不过是历史大潮中的两块石头,他们的存在确实影响了局势走向,但要说他们是“罪魁祸首”,显然是夸大其词了。 所以,真正导致蒋失去江山的,并非某一个人,而是一个系统性的崩塌。这种崩塌从抗战胜利那一刻起就已经埋下伏笔,而蒋介石或许早就知道,只是他不愿意接受。 回顾这段历史,我们不必为蒋介石辩护,也不必要批判得太过彻底。他的选择、他的判断、他的坚持,都是那个时代真实的一部分。 马歇尔和李宗仁是他心中的“罪人”,但在历史长河里,他们不过是各自角色的扮演者。真正该反思的,是那个制度、那种思维方式,以及那个时代的政治文化。

用户10xxx18

蒋介石为什么失败从不为国家为人民着想总是为自己想到权力和自贪涂金钱和过好生活没有为大众着想所以国民党人有样看祥怎爪不失败

星光

国民党换任何一个领导人也未必如此,罪魁祸首是他自己,为什么要发动内战?

一缕阳光

蒋介石千古罪人,报怨外人,去了台湾又怎样?小小的台湾你都管不好,国民党干了几年就垮了,不得民心杀害同胞,一臭万年。

用户89xxx54

罪魁祸首是你自己!

忠逆

蒋介石就是上海滩式的人物,他缺乏伟人的索质与人格,满身是反骨与杀气。

安然

历史一过客!

热带雨林

罪魁祸首就是老将你自己[抠鼻][抠鼻][抠鼻]

高阳

第一个同意,杜鲁门马歇尔就是两个极端种族主义者,关键时刻靠不住。第二个不认同,李白自始至终是蒋的拥护者,只是在某些细微观点不同而已。

万花筒29

性格决定命运,读书少,心胸狭隘,

文竹凝绿

蒋介石德不配位,葬送了国民党,是造成两岸分离的罪魁祸首!

man u

美国佬信一成都死啦!

用户10xxx09

只想权力的人,一定失败!!!

CHARLEY

蒋氏甩锅法,罪人都是别人,与自己无关!

用户10xxx47

蒋一生都在算计,没有领袖风范

realplayreal

从这就可以看出老蒋水平实在有限,看问题根本抓不住重点

用户10xxx81

自己能力不足还总怨别人,没用的东西[滑稽笑]