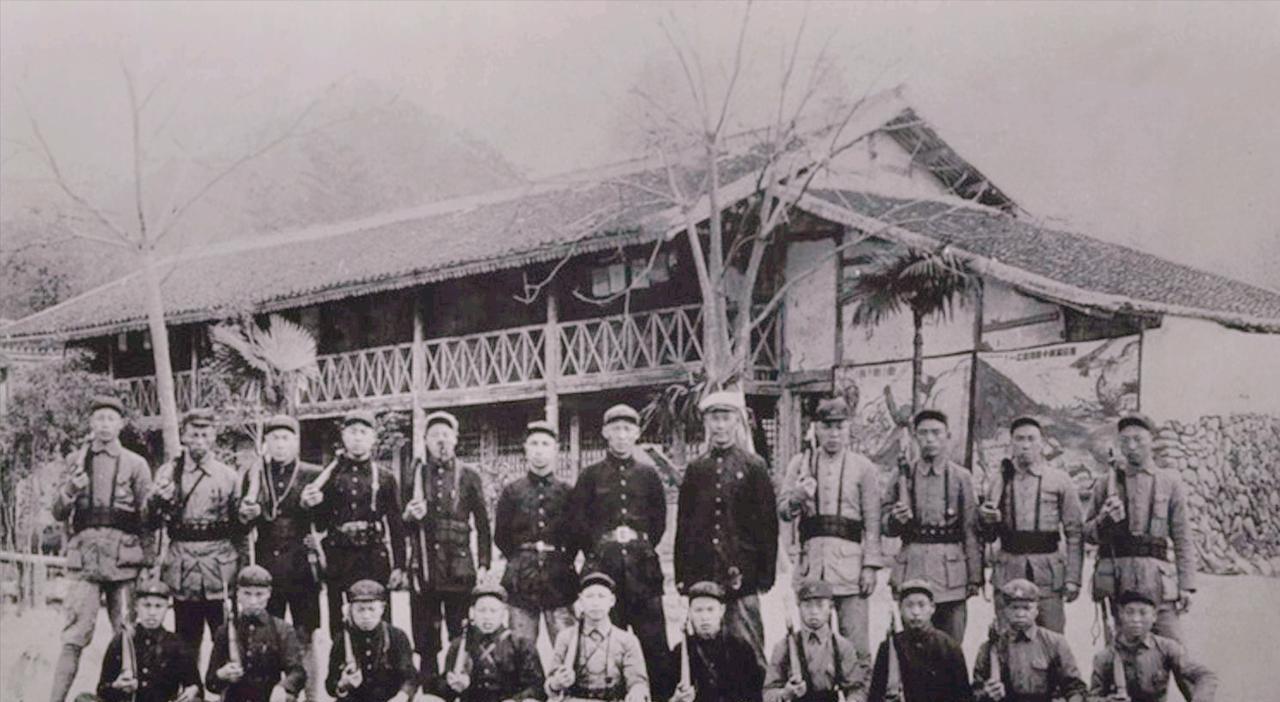

1978年7月,记者征询了医生的同意后,采访了粟裕大将。聊到淮海战役时,粟裕大将开门见山讲:“淮海战役是我指挥的。”秘书听后,赶忙用手拉了拉首长的衣角,示意首长别说了,粟裕大将却讲:“说说怎么了?” 粟裕出生于1907年8月,在湖南会同县一个侗族家庭长大,早年家境贫寒,只在当地私塾接受基础教育。1926年他到常德求学,接触到进步书籍和思想,次年加入中国共产党,从此走上革命道路。同年他参加南昌起义,随部队南下转移,面对国民党军队追堵,队伍穿越山区抵达井冈山根据地。在那里他负责警卫工作,站岗巡逻,确保安全。土地革命时期,他从基层干部起步,指挥小股部队在江西乡村打游击,伏击地方武装。1934年参加长征,部队翻雪山过草地,他背负装备徒步前行,应对恶劣环境和敌军拦截。到达陕北后,继续在红军任职,指挥小型作战,扩大根据地范围。 抗日战争开始后,粟裕调入新四军,担任支队指挥员。部队北上渡江,他组织运输避开日伪巡逻,建立苏中抗日阵地。1940年黄桥战役,他指挥部队挖掘战壕布置火力,迎击国民党顽军,最终击溃对手俘获武器。1941年后领导新四军第一师,进行反扫荡作战,在江南穿梭林间突袭日军据点,破坏铁路。解放战争初期,他指挥苏中战役,部队夜间包围国民党主力,七战七捷歼灭敌军。1947年孟良崮战役,他部署山地封锁,围歼国民党整编第七十四师,通过电话调整炮火支援。1948年济南战役,他组织地道爆破攻城,部队逐街作战解放城市。1955年获大将军衔,位列首位,后任总参谋长,负责军队管理和训练巡视。 1978年7月,南京军区医院里进行了一次采访,采访者是南京电影制片厂编导石征先和傅继俊等人,为撰写《淮海战役史》一书而来。粟裕当时71岁,高龄加上多种疾病,医生要求注意休息,但采访获得许可。谈话中涉及淮海战役指挥问题,粟裕直言不讳指出自己的角色。秘书试图提醒,但粟裕坚持表达观点。采访持续时间超出原计划,粟裕强调战役发起源于1948年初国民党败势显现,上级指示华东野战军南下作战。他作为代理司令员,分析形势后提出集结黄淮平原,先消灭淮阴淮安国民党部队,再解放宝应高邮和海州。这方案上报,经城南庄会议讨论,中央决定扩大为先针对黄百韬兵团。粟裕负责第一阶段,在寒冬战场旧伤复发下,连续七天七夜指挥,部队突破敌阵全歼黄百韬兵团。 战后许多同志建议休整,但粟裕力主推进第二阶段,上级批准。中原野战军已攻克郑州开封,推进徐州周边,两军协作。粟裕建议由陈毅邓小平统一指挥,战役第一阶段结束前,上级成立总前委,包括刘伯承陈毅邓小平粟裕谭震林五人,邓小平任书记。这统一领导确保两军合力,发挥更大战斗力。采访中粟裕解释这安排关系到正确理解军事思想,不是个人问题。他还提到淮海战役规模从“小淮海”演变为“大淮海”,源于战场形势变化和辽沈战役胜利。没有辽沈胜利,就不敢下决战决心。整个战役中,华东野战军承担七成任务,歼灭八成敌军,但统一指挥是关键。 淮海战役第二阶段,两野战军配合,包围黄维兵团,炮火覆盖后步兵清除残敌,全歼对手。第三阶段围歼杜聿明集团,封锁退路压缩包围,迫使敌军投降。战役歼灭国民党大量部队,解放长江以北大片地区,为全国解放奠基。战役后粟裕继续指挥华东部队南下。1949年渡江战役,他组织江北集结,夜间渡河登陆,扩大滩头推进南京。上海战役包围城市,切断补给,街头作战解放城市。随后进入福建,追击残敌解放沿海。1950年后参与军队现代化,担任领导职务,巡视边防检查装备。1958年调任军事科学院副院长,研究军事理论,组织讨论战役经验,编写教材。 晚年粟裕身体衰弱,1981年突发脑溢血和血栓,行动不便,需要轮椅。他阅读军事书籍,接待老战友,回忆作战细节。但在回忆录中,他没有系统写淮海战役,只在零星谈话中提及。原因可能在于他低调作风,不愿突出个人功劳。回忆录由夫人楚青等整理,重点放在其他战役上,这成为一大遗憾。1984年2月5日,粟裕在南京逝世,享年77岁。火化时骨灰中发现三块弹片,早年战伤遗留。根据遗愿,骨灰撒于江苏浙江福建等多省战场旧址,与牺牲战士同在。逝世后官方举行追悼,许多老同志出席,悼念贡献。