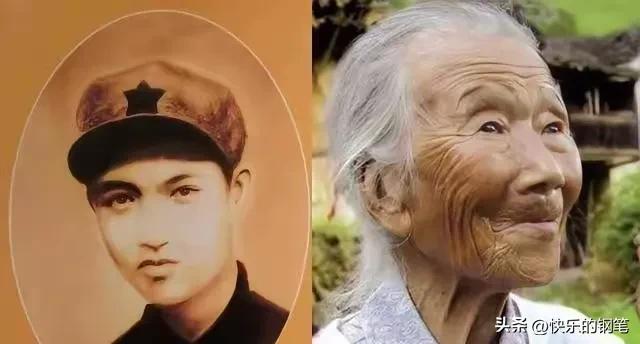

江西奶奶的70年等待:一纸承诺,一生坚守,去年深秋去江西宁都陂下村采访,村口那棵需两人合抱的老樟树,成了我心里最沉甸甸的记忆——树干上密密麻麻的刻痕,是池煜华奶奶用70年时光,刻下的对红军丈夫李才莲的牵挂。 故事要从1928年说起。那年池煜华刚满18岁,红烛映着新房的喜字,她和李才莲的新婚才过3天,丈夫就要跟着红军队伍出发。临行前,李才莲在草纸上匆匆写下6个字:“等着我,一定回”,塞进她手里。池煜华把纸条小心翼翼叠好,放进梳头匣最底层,垫着她陪嫁的素色棉纸——后来纸页黄得发脆,边角磨出毛边,她也从不让人碰。 从那天起,等待成了她生活的日常。每天天刚亮,她先走进里屋,把双人床上的被子拉平,棉絮拍得松软,再将边角折出方方正正的印子,就像李才莲在家时那样,容不得半点褶皱。早饭的粥煮好,她会先拿那只丈夫用惯的粗瓷碗,盛小半碗晾着,筷子斜斜搭在碗沿,等上半盏茶的功夫,才默默端起自己的碗——仿佛对面的位置,随时会有人坐下。 起初,她在木门框上刻年数。每年立春那天,就用李才莲留下的那把小刀,在门框上轻轻划一道竖痕,刻完后会对着门框愣一会儿,像是在跟远方的人说话。刻到第32年,门框的木头满是细痕,再刻就要裂了,她便搬个小板凳坐在樟树下,仰头找树干光滑的地方,每刻一道,就轻声说:“又一年啦,你还记得回家的路不?” 1950年,一位老红军来村里,说起李才莲在闽西战斗中牺牲的消息。池煜华正坐在纺车前纺线,锭子“咔嗒”一声停了,她慢慢推开纺车,从梳头匣里摸出那张纸条,反复摩挲着“一定回”三个字:“他不会骗我的,肯定是你们记错了。”后来民政干部来登记烈士家属,递过抚恤金申请表,她却摇头:“我男人还没回来,这钱我不能领。”干部劝了好几次,她都把表叠好还回去:“等他回来了,咱们再算。” 日子一年年过去,池煜华的头发从乌黑变成雪白,走路要拄着拐杖,可每天傍晚,她还是会搬个小凳坐在门口,望着村口的路,直到天色全暗。98岁那年冬天,她躺在床上,手指始终攥着那件蓝布衫——那是她新婚时穿的,袖口补了3块补丁,浆洗得发硬,却依旧平整。弥留之际,她轻声念:“我去找你……”声音轻得像风吹过樟树。 最后整理她的遗物时,人们在梳头匣里发现了那张纸条,纸背上有她晚年用小楷补的字:“等了70年,我来寻你了。”原来她哪是在等一个人,是把一句承诺,活成了一辈子的念想,把对丈夫的牵挂,融进了每一个叠被、摆碗、刻痕的日常里。