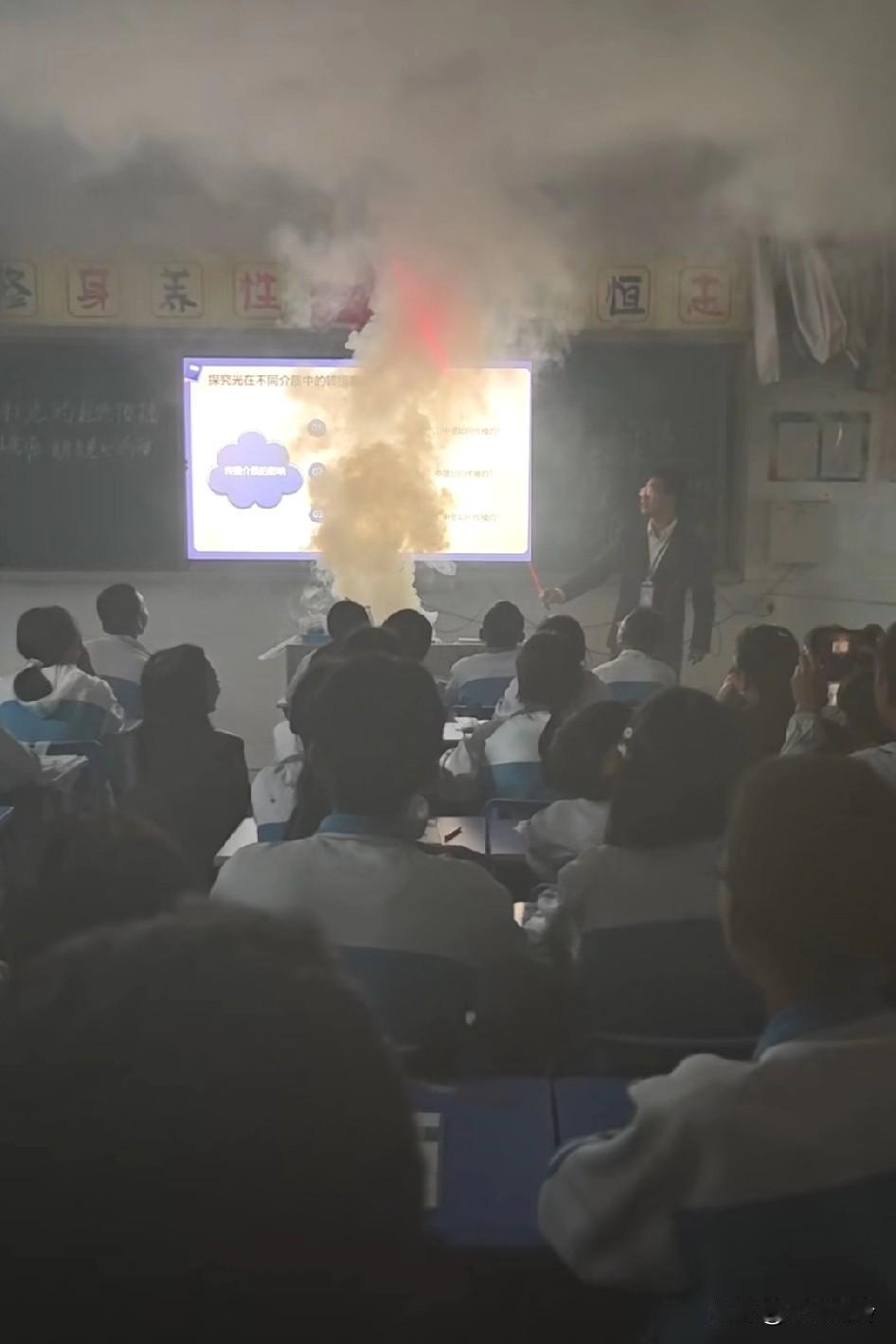

我是一名初中男孩的家长,说句鸡汤吧,家长有劲儿去卷学习,不如多做做功课,看看怎么把家庭资源和孩子的兴趣结合起来,找个合适方向培养,收益可能更大。可现实摆在那儿,你问孩子爱啥,十有八九说是玩游戏;我家也一样,张口就是新赛季、新皮肤。更扎心的是,打游戏这条赛道比你想的还卷,真金白银在里头燃,还未必能站到台上。那些电竞职业选手培训机构,看着热闹,其实是绝佳的劝退班,进去一圈,九成的人都心里哆嗦。我不想空喊口号,想踏实搞清楚到底怎么回事,再决定往哪走。 说实话,当我把这话说完,心里还挺不服气的,觉得不能用偏见把孩子的兴趣一刀切。周末我就陪他去了一家电竞青训的开放日,坐公交过去,车窗上贴着防晒膜,晃得人有点困。进门是一排塑料椅和两台旧风扇,墙上挂着冠军合影和作息表,醒目的几点:早八体能,午后复盘,夜里战术打磨到十一点。教练示意我们看训练区,孩子们戴护腕,桌上放着冰袋和能量棒,有人趴着揉太阳穴。我站在后排,听到键盘咔咔作响,心里突然有点发虚,这都不是家里茶几上的快乐联机了。 他们安排了小测试,反应灯、手指灵活度,还有眼睛的耐疲劳评估,数据当场打在屏幕上。孩子的反应分不差,但连上连下都在中位,教练点了点分布图,说这里面真正能进预备队的不到百分之五。收费挺直白,基础班一个季度的钱顶得上我家两个月房贷,还不含外地拉练和营养恢复。更关键的是,大多数人半年后会被建议“转赛道”,比如去做陪练、内容剪辑或线下活动执行,都是不稳的活儿。说真的,我看着那份名单,密密麻麻的退训理由,心里一下就明白了:这玩意儿是拿时间和身体去赌,大概率是教你怎么体面认输。 出了门我们找了家小面馆,一人一碗热干面,孩子把筷子在碗沿上敲了两下,也没说“我非要”。他问那作息表是不是天天那么晚,我说看样子比中考还紧。他低头抽面,我就顺着这股劲想,兴趣可以换个切法,比如不盯着“打”,试试“做”。家里有旧电脑,我可以跟着开源教程装个引擎,让他做一个小关卡,体验一下把点子变成能玩的东西。再找社区的创客活动,学简单的3D造型和灯光,周末去市图书馆的科普讲座,看看人家怎么讲互动叙事。他爸手巧,能帮他做个手托,别让手腕老顶着桌沿,我再管住时间,把游戏留在周五晚到周六午,一起复盘不求输赢,只看思路。 两三周下来,我们把节奏摸得差不多:平日做功课,周末留半天给项目,晚上散步聊想法,顺便捎回超市里的鸡蛋和面包。他做了一个迷你迷宫,灯会按路线变色,丑是丑,但能顺着走到终点,他笑得特实在。我也慢慢明白,所谓兴趣不是一根线,更多像一团线球,你得找得着头,再不怕绕。期间遇到一个直播的小伙子,人不大,说自己去年练到腱鞘炎,现在改做赛事数据,工资不稳但心没那么悬,倒是提醒我别把任何赛道神化。还有邻居孩子从青训里退了出来,白天去学剪片,晚上跑健身房,嘴上说“不可能”,手上却比以前更勤快,这也是条路。 我们没对彼此发过狠话,该写的作业还是得写,该玩的也别一刀砍光,家里电饭煲定时,每天准点开饭,日子有烟火气,心才不飘。孩子偶尔会叹气,说同学都在冲段位,我就说冲段位也能当作测思考,别变成只看分的焦虑。他开始把游戏里的地图画在纸上,标注遮蔽和动线,我把纸钉在软木板上,觉得这比排行榜的数字更踏实。路不一定非得笔直,能走得下去就好,遇到坑就回头修修桥。打游戏真就唯一选择吗,没别的可能?