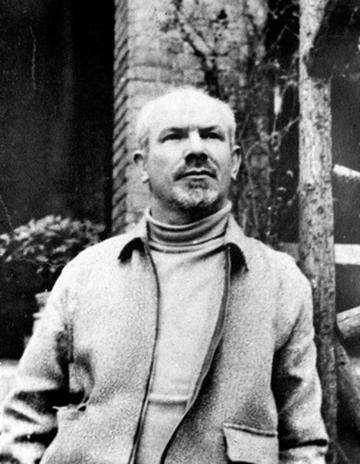

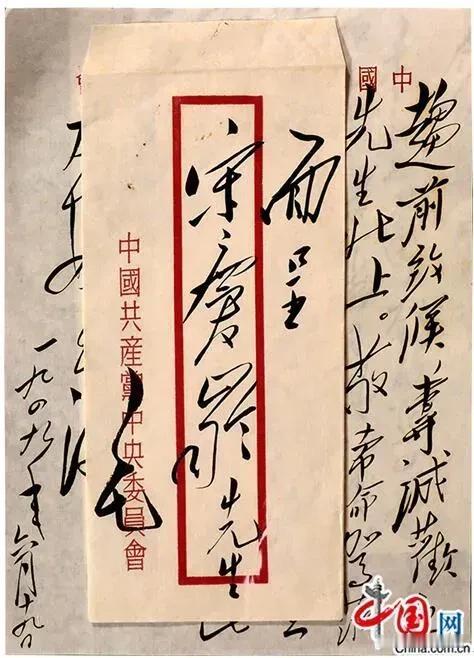

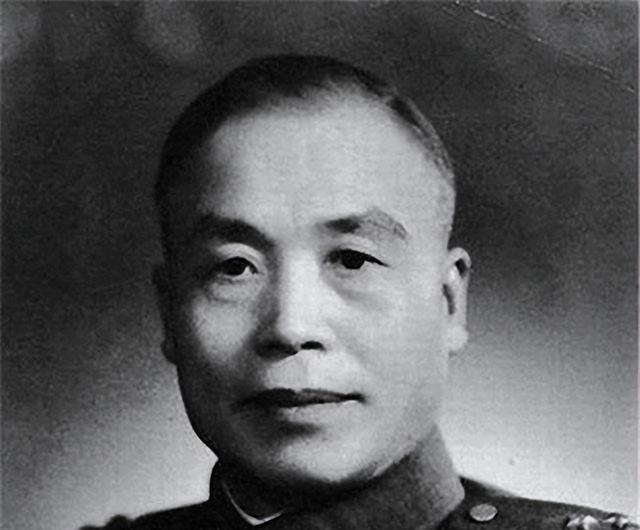

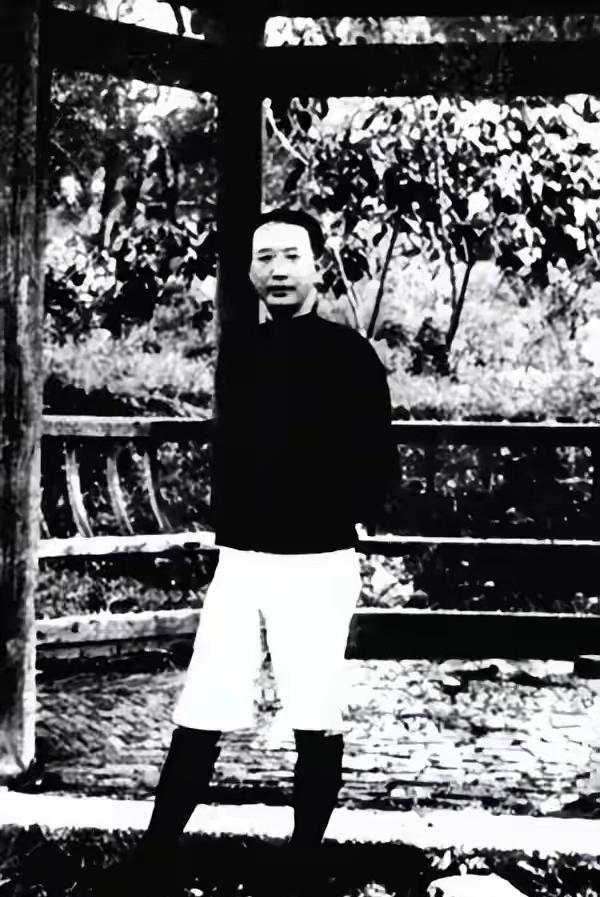

一直以来,对于白求恩,我们宣传的都是他如何高尚、如何伟大,但却很少有人知道,他为什么会不远万里来到中国,且拼尽全力救治中国人? 白求恩出生于加拿大安大略省的一个牧师家庭,并非“中等家庭”。少年时期的他便为贴补家用,在伐木场打工、送过报纸,早早体会到底层艰辛。 第一次世界大战爆发后,他以军医身份加入加拿大远征军赴欧洲战场,因抢救伤员时被弹片击中负伤。这些经历让他深切共情苦难者,催生了人道主义情怀。 战后,他在加拿大和美国行医期间,目睹劳工与穷人因贫困无法就医的困境,开始推行免费诊疗,同时接触马克思主义思想,逐渐确立共产主义信仰。 1935年11月,白求恩正式加入加拿大共产党。同年,他赴苏联参加国际医学会议,苏联在公共卫生和结核病防治领域的系统性实践,给他留下深刻印象。 1936年西班牙内战爆发,法西斯势力的暴行激起他的强烈愤慨,他主动请缨,率领由加拿大和美国人组成的“国际医疗队”奔赴西班牙,为反法西斯的共和军提供医疗支援。 在西班牙战场,他首创“流动输血站”,将重伤员死亡率大幅降低,这段经历让他积累了战场急救的宝贵经验,也坚定了为反法西斯斗争献身的决心。 1937年“七七事变”后,白求恩在纽约参加“西班牙人民之友”集会时,偶遇中国教育家陶行知。陶行知向他详细介绍了中国抗战的严峻形势,以及前线军民缺医少药的惨状,恳请国际友人支援。 白求恩深受触动,当即表示:“如果需要,我愿意到中国去!”当时,以纽约为基地的“美国援华会”和宋庆龄主持的“保卫中国同盟”正联合招募志愿医务人员,白求恩主动联络并争取到组建医疗队的名额,目标直指中国华北抗日根据地。 1938年1月2日,白求恩率领由他、护士琼·尤恩和医生帕森斯组成的加美医疗队,乘坐“亚洲皇后号”海轮从加拿大温哥华启程。 旅程中既要躲避日军封锁,又要转运医疗物资,异常艰难。经过两个多月的辗转,他们于1938年3月31日抵达延安,毛主席当天便接见了他,两人就前线医疗支援方案深入交谈。 此后,白求恩立刻投身抗日前线,先后在晋察冀等根据地建立后方医院和战地急救站,救治了数万伤员。 白求恩来到中国,从个人层面来说,是他的人道主义精神和共产主义信仰驱使着他。他看到中国人民在抗日战争中遭受的苦难,无法坐视不管,想要用自己的医术去帮助那些受伤的战士和百姓。 从国际形势来看,当时世界正处于反法西斯战争的关键时期,中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分。 白求恩认为,西班牙和中国都是同一场战争中的一部分,他在西班牙的经验可以运用于中国的反法西斯战场。 白求恩的到来,对中国的抗日战争产生了深远的影响。他不仅带来了先进的医疗技术和大量的药品、器械,更重要的是,他带来了国际主义精神和无私奉献的精神,激励着无数的中国人投身于抗战事业。他的工作也为中国的医疗卫生事业做出了重要贡献,培养了一批优秀的医疗人才。 在对白求恩的宣传中,确实存在“神化”倾向,忽略了他作为普通人的立体性。比如他对医疗工作极为严苛,看到医护人员操作不规范时会严厉批评,甚至因物资浪费而急躁;在西班牙和中国战场,他曾因缺医少药、伤员救治不及时而深夜自责。 但这些“不完美”恰恰让他更真实——他的伟大不在于“无懈可击”,而在于明知战场艰险、物资匮乏,仍坚持“医生的职责是救死扶伤”的初心。 至于“出于政治目的”的误解,完全违背史实:他来中国前未受任何政党指令,纯粹是主动响应反法西斯号召,其日记中多次写道“我为正义而战,为受苦者而战”。 白求恩不远万里来到中国,拼尽全力救治中国人,背后是他的人道主义精神、共产主义信仰以及国际反法西斯战争的大背景。他的故事是一段伟大的历史,值得我们永远铭记和学习。 我们应该从更全面、更深入的角度去了解白求恩,传承和弘扬他的精神,让这种精神在新时代继续发挥作用,激励我们为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 同时,我们也应该以白求恩为榜样,关注全球范围内的人道主义问题,为推动人类社会的进步和发展贡献自己的力量。