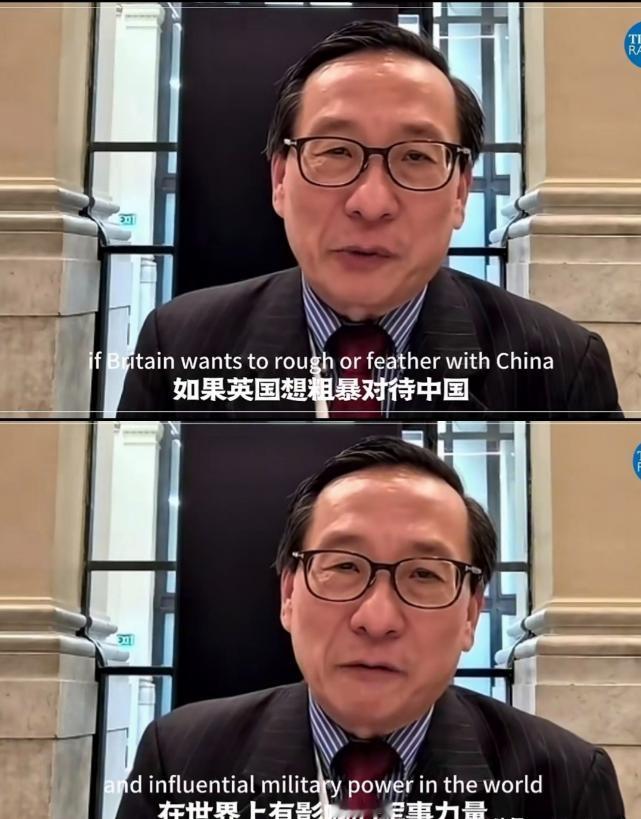

英国记者访问中国高志凯:如果英国政府不批准中国在英国新建大使国,中国将如何解决!高志凯明确表达:英国也不要想在中国北京建新使馆!同时让英国不要忘记了中国拥有强大的军事力量,英国侵略中国的历史中国人民没有忘记! 高志凯对英国记者的这番回应,堪称新时代中国外交话语体系的生动注脚,既戳中了问题的核心,又暗含着对历史与现实的双重考量,绝非一时兴起的强硬表态。 从外交逻辑来看,这背后是国际社会通行的对等原则在发挥作用,这种以彼之道还施彼身的应对方式,早就在全球外交舞台上屡见不鲜。 就像此前中美经贸会谈中,双方在关税减让幅度上保持同步,谈判地点选在第三国实现场所对等,这种对等博弈从来都是大国交往的基本准则。 英国政府若想在使馆建设这类关乎国家主权的事务上搞双重标准,显然是打错了算盘,要知道,使馆作为国家主权在海外的延伸,其建设与运营本就该基于相互尊重的前提,英国单方面设置障碍,本质上是对外交惯例的漠视,中国做出对等回应不过是维护自身合法权益的必然选择。 再看军事力量这一维度,高志凯的提醒绝非空洞的威慑,而是有着坚实的数据支撑,近年来中国国防预算保持合理增长,2024年国防支出稳步提升,重点投向装备升级、人才培养等领域,形成了攻防兼备的现代化国防体系。 反观英国,脱欧之后经济持续承压,国防投入捉襟见肘,其海军舰艇规模缩减至历史较低水平,陆军兵力不足10万人,与昔日“日不落帝国”的军事地位相去甚远。 更值得一提的是,现代军事竞争早已不是单一维度的对抗,中国在高超音速武器、无人机技术、航母编队等领域的突破,构建起多层次的防御体系,这种实力的提升并非为了主动挑衅,而是为了避免历史悲剧重演。 毕竟近代以来,英国凭借坚船利炮打开中国国门,发动鸦片战争,强迫签订《南京条约》等一系列不平等条约,掠夺巨额财富,破坏社会稳定,那段屈辱历史深深烙印在中国人民的记忆中。 高志凯的表态,本质上是提醒英国正视历史,不要在错误的道路上越走越远,如今的中国早已不是19世纪那个任人宰割的弱国,任何试图损害中国利益的行为都将付出相应代价。 从现实利益来看,英国在对华关系上的这种短视行为,最终受损的还是其自身,根据中方统计,2024年中英货物贸易和服务贸易总额已突破1300亿美元,平均每日双边贸易额高达3.6亿美元,中国是英国在亚洲最大的贸易伙伴,英国则是中国在欧洲的重要投资目的地。 超过500家中资企业落户英国,为当地创造了大量就业岗位,而英国的制药、金融等行业也深度依赖中国市场。 就拿新能源汽车领域来说,中国生产的电动汽车占全球产量的60%,锂电池产量更是占到75%,英国若想在清洁能源转型中跟上步伐,离不开与中国的合作。 更有意思的是,英国脱欧之后本就面临着经济转型的巨大压力,此时在外交上与中国搞对抗,无疑是自断臂膀。 要知道,全球外交格局早已不是某一个国家说了算的时代,英国抱着殖民时代的思维定式处理对华关系,显然没有认清自身国际地位的变化。 曾经的“日不落帝国”如今在国际事务中更多依赖与美国的特殊关系,却忽略了与新兴经济体合作的重要性,这种战略误判最终只会让其在全球竞争中逐渐掉队。 高志凯的回应风格,延续了他一贯直面问题、精准反击的特点,此前面对BBC的刁钻提问,他直接点破乱港分子的逃犯身份,打破西方媒体的话语陷阱;在谈及中美关系时,他提出“不可避免的和平”这一全新视角,展现出中国学者的外交智慧。 这次对英国记者的回应,同样是抓住了问题的关键:既用对等原则回应了现实诉求,又用历史记忆唤醒了对方的理性认知,更用实力对比阐明了利害关系。 这种回应方式并非刻意制造对立,而是在西方媒体频繁设置议程陷阱的背景下,为中国争取话语权的必要举措。 毕竟在国际舆论场中,一味的妥协退让只会换来更多的得寸进尺,只有清晰表达自身立场、坚决维护核心利益,才能让对方真正重视中国的诉求。 放在更宏观的国际格局来看,这一事件也折射出百年未有之大变局下的外交新逻辑,随着中国综合国力的提升,国际社会对中国的期待与日俱增,但部分西方国家仍抱着冷战思维和霸权逻辑,试图通过各种手段遏制中国发展。 从美国的芯片制裁到英国的使馆限制,本质上都是对国际公平正义的挑战,而中国的应对方式,始终坚持以规则为基础,以对等为原则,既不主动挑起冲突,也绝不畏惧挑衅。 这种成熟稳健的外交姿态,不仅维护了中国的国家利益,也为全球治理体系的变革注入了正能量。 英国若能及时调整心态,摒弃过时的外交思维,回到平等对话、互利合作的轨道上来,才能真正实现中英关系的健康稳定发展,否则只会在全球化的浪潮中逐渐被边缘化,毕竟时代变了,那些基于霸权和歧视的外交手段,早已行不通了。