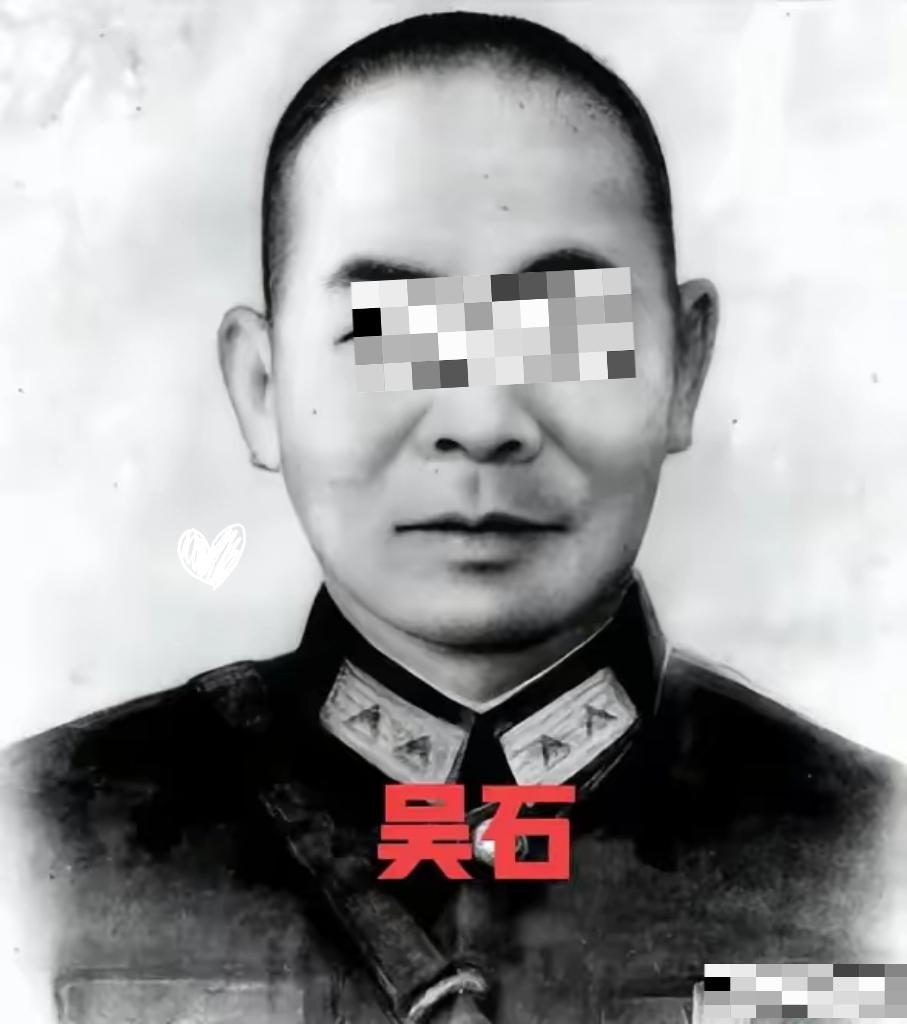

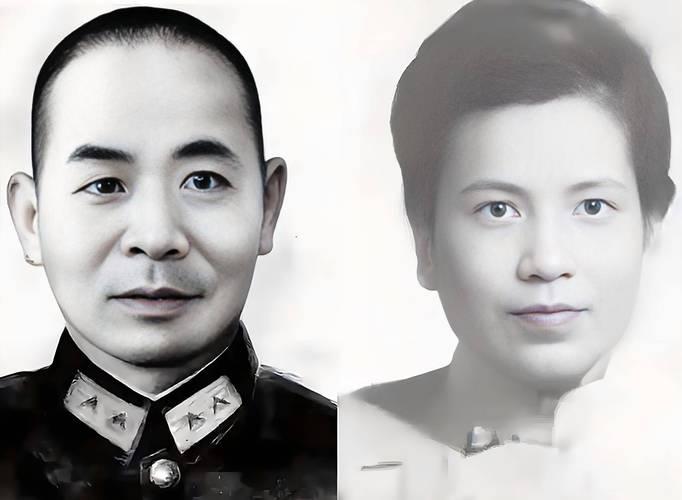

吴学成当年写信领遗体的勇气,只是怕父无葬身地 1950年的台北马场町,天刚蒙蒙亮,空气里透着刺骨的寒意。 几声枪响划破了清晨的寂静,倒下的,是四位被指控为“匪谍”的人,其中就有国民党少将吴石。 没有宣判,没有告别,甚至没有一丝喘息的机会,他的生命戛然而止。 而这一切发生在白色恐怖笼罩下的台岛,那是一个让人连呼吸都小心翼翼的年代。 吴石被处决后,他的家人陷入了深深的恐惧之中。 在那个人人自危的环境下,和“政治犯”沾边的家庭仿佛被贴上了标签,邻里避之不及,亲戚朋友也不敢靠近。 而更让人揪心的是,吴石的遗体没人敢认领。 当时,很多被处决的“犯人”遗体直接被草草处理掉,甚至连一块埋葬的土地都没有。 吴石的家人不敢出声,却又无法放任亲人的遗体无处安置。 作为家中的长子,20岁的吴学成最终站了出来。 他清楚地知道,这件事有多大的风险,也明白自己可能会因此招来麻烦,但他心里只有一个念头——父亲不能没有葬身之地。 于是,他提笔写了一封信,向当局申请领回父亲的遗体。 一封充满隐忍的信,换来父亲的最后尊严 这封信写于1950年6月14日。 没有过多的话语,也没有任何情绪化的表达,吴学成只是平静地说明了自己的请求。 他没有为父亲辩解,也没有提及任何“冤屈”,只是单纯地希望能将遗体领回,为父亲安排一个安息之所。 信的内容如今已经无处可查,但可以想象,字里行间一定充满了克制与隐忍。 这封信递出去,吴学成的心情无疑是忐忑的。 他不知道等待自己的会是什么,是批准,还是更大的麻烦。 然而,第二天,军法局竟然破天荒地批了下来。 批准的条件很简单,却也苛刻:不能声张,不能办丧事,更不能对外说。 面对这样的要求,吴学成别无选择,只能默默地接受。 他知道,自己能领回遗体,已经是万幸了。 那一天,他带着家人,在极度低调的情况下,将父亲的遗体从军法局领回。 没有亲友送行,也没有任何仪式,他们只能在一片荒地上为吴石挖了一个简单的墓穴,悄悄地埋葬了他。 整个过程没人敢说话,连呼吸都小心翼翼。 吴学成回忆,当父亲的遗体入土时,他的心情无比复杂。 一方面,他感到宽慰,至少父亲终于有了一个长眠之地;另一方面,他也感到深深的无力,因为他们甚至连为父亲立碑的勇气都没有。 记住黑暗,是为了珍惜光明 吴学成当年的那封信,或许并不惊天动地,但它代表着人性中最朴素的一面。 在那个人人噤声的年代,他选择站出来,为父亲争取了一块安息之地。 这不仅是对亲情的坚守,更是一种无声的抗争。 今天的我们,生活在和平与安定的环境中,很难想象当时的那种压抑与恐惧。 正因为如此,回望那段历史,才显得尤为重要。 吴石的故事告诉我们,正义可能会迟到,但总会被铭记;而吴学成的举动,则提醒我们,在任何时候,都不要忘记坚守心中的善念。 历史的教训,是为了让后来人不再重蹈覆辙。 那些被历史洪流裹挟的人们,他们的名字或许无法被所有人记住,但他们的故事却值得被铭刻在时间的长河中。 我们今天所拥有的一切,正是无数人用牺牲换来的。 参考:北京日报客户端——纪事|鲁迅遗言“埋掉,拉倒”,但民众自发的葬仪却胜似国葬