1949年送朱枫赴台的万景光,为何让保密局至今想不通? 1949年深秋的香港摩利臣山道,一间挂着“荣记行”招牌的商铺里,万景光给朱枫倒了杯热茶。没人知道,这场看似寻常的会面藏着两岸情报战的关键伏笔,更留下一个让国民党保密局困惑数十年的“致命疑问”。 彼时的万景光,身份远比“荣记行老板”复杂。1946年他和妻子冯志琼从上海赴港,靠着岳父、国民党元老冯少山的关系,把家变成了中共中央上海局香港联络站。刘晓、钱瑛这些党的重要领导人,都曾在这间屋子里秘密议事。到1949年,他已是华东局对台工作委员会驻港负责人,大家私下里都叫他“小万”,这个看似普通的称呼背后,是掌控对台情报生命线的重任。 这一年,万景光手里攥着两个关键线索。一个是通过老同盟会会员何遂牵线,和国民党“国防部”参谋次长吴石接上了头。这位身居高位的将领早已决心为共产党效力,10月到香港和万景光会面时,两人敲定了情报传递的秘密渠道。另一个是在送潘汉年副手刘人寿上船时,偶然结识了地下党员朱枫。谁也没料到,这两个看似无关的相遇,会在不久后交织成生死局。 起初,吴石的情报传递还算顺畅。他把封好的情报写明“何遂亲启”,要么派亲信副官聂曦送,要么托何遂的妹夫、海军上校马德建带,最后由何遂的家人转交给万景光。可随着台湾局势收紧,这种“绕圈”的方式风险越来越大,每多一个传递环节,就多一分暴露的可能。万景光知道,必须派一个可靠的人直接去台湾,把情报“点对点”接回来。 思来想去,他想到了朱枫。这个看似温婉的女性不仅有在香港生活的背景,更有着地下工作需要的冷静与果敢。1949年11月25日,朱枫以“探亲”为名,从香港乘船前往基隆港。没人能预料,这场带着希望的出发最终会走向刑场,更没人想到,万景光这个看似合理的决定,会触碰情报工作的“红线”。 李克农、潘汉年等前辈早就定下铁律:情报系统绝不与地方党组织发生横向关系。这就像两条并行的轨道,一旦交叉,整个网络都可能崩塌。可朱枫到台湾后,既要和吴石对接情报线,又要联系蔡孝乾负责的地方党组织。这个被保密局后来称为“匪夷所思”的操作,成了悲剧的导火索。 1950年,蔡孝乾被捕叛变,整个台湾地下组织瞬间暴露。吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦相继落网,同年6月10日,四人在台北马场町遇害。保密局在总结材料里反复追问“共党为何会违反一贯原则,让朱枫同时联系两条线”,他们始终没明白,不是万景光不懂规矩,而是当时的局势早已容不得“按部就班”。一边是吴石送来的关键情报不能断,一边是台湾地下组织急需支援,在两难之间,他选择让最信任的人扛起双重使命。 如今再看摩利臣山道的老照片,万景光和冯志琼夫妇赴港前的合影里,两人衣着整洁,眼神坚定。没人知道他们在香港的那些夜晚,曾多少次在灯下拆开情报,又多少次为战友的安危辗转难眠。朱枫赴台前,万景光或许也曾叮嘱她“注意安全”,可在家国大义面前,这些平凡人的牵挂,最终都化作了“虽九死其犹未悔”的决绝。 我们今天回望这段历史,记住的不只是吴石、朱枫这些烈士的名字,更该记得万景光这样的“幕后推手”。他们没有站在刑场上的高光时刻,却在看不见的战场上,用智慧和勇气搭建起情报的桥梁。而那个让保密局困惑的“疑问”,答案其实很简单:不是他们不懂规则,而是在民族大义面前,有些选择早已超越了个人安危与常规束缚。

foxwu

因为当时不通过台工委很难搞到电台

强胜湘家

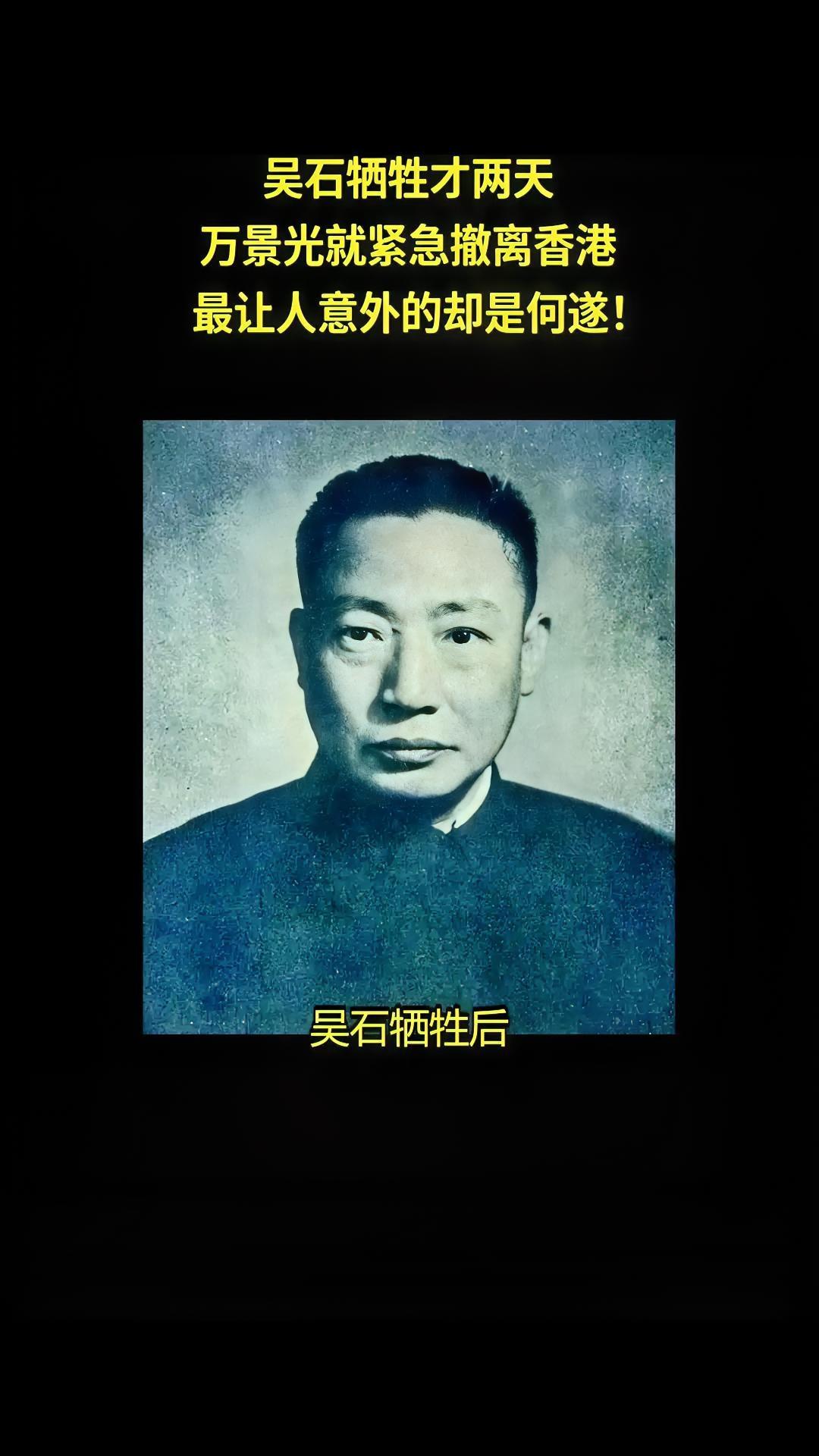

前辈历史,吾辈当汲取经验