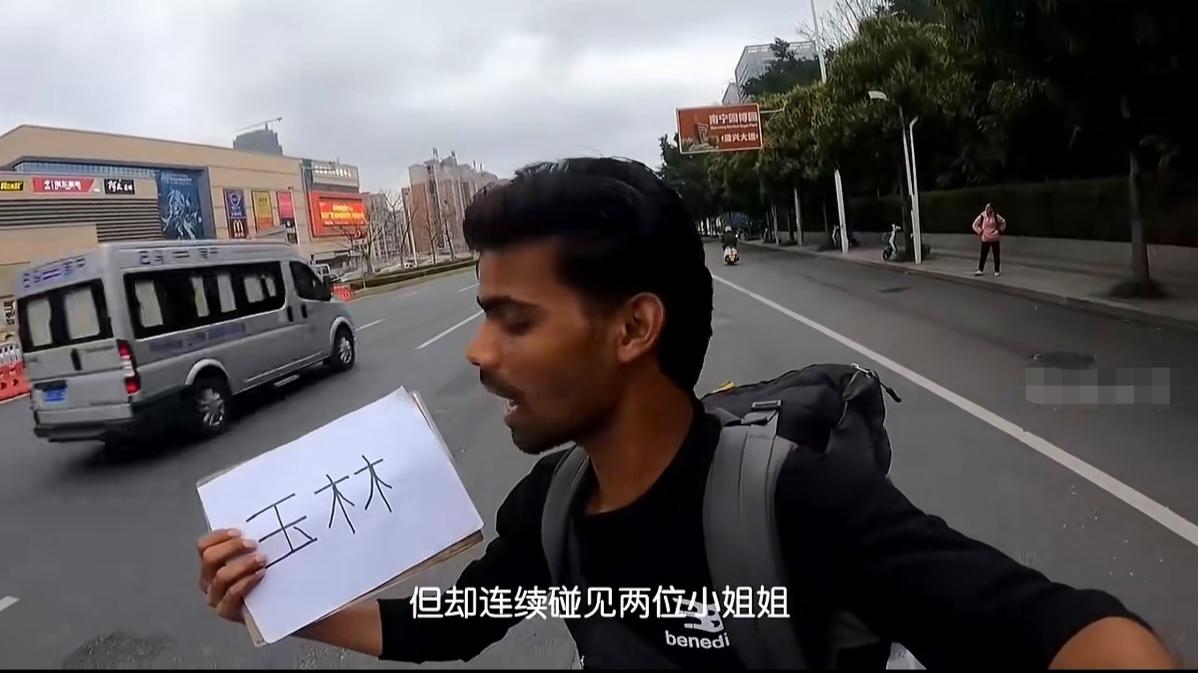

广西街头冒出来这么个印度 “白嫖式穷游者”,搭帐篷占公园、露天解决拉撒,拦车要蹭 200 公里路程,一天花 15 块钱混饭吃,还不听劝硬往路中间闯,最该追问的是:到底是谁把这种人放进来的?中国人去印度办签证,得掏近10万流水证明,他倒好,一分钱不想花就能晃进中国,这门槛差得也太离谱了! 广西一名印度游客的 “低成本穷游” 引发全网热议:三十余岁男子背着旧背包,在市中心公园搭帐篷露宿,随地解决生理需求,拦车强求免费搭载百余公里,日均花费仅 15 元。 面对劝阻,他或装听不懂中文或避而不见,致公园脏乱、居民出行受影响。 虽其入境手续合法,却陷入 “合法居留但漠视规矩” 的尴尬,这起事件的热度,早已超越个人行为范畴,直指公共管理、政策平衡与文化尊重的深层命题。 从个体层面看,所谓 “穷游自由” 不能突破底线。该游客的行为绝非单纯的 “节俭旅行”,而是对他人权益与公共规则的漠视:在道路上拦车求搭便车,既给自身带来安全风险,也威胁过往车辆通行安全;随地排泄、强行 “蹭行”,违背基本道德准则,更触碰法律边界。 跨国出行的前提是互惠尊重,享受他国公共资源的同时,遵守当地秩序是基本义务,而非 “白嫖式旅行” 的借口。 事件更暴露了城市公共管理的短板。 公园作为公共空间,本应兼顾包容性与秩序性,但此次事件中,对临时露宿、公共卫生违规等行为,缺乏明确的管理规则与快速处置机制. 面对语言不通的外国游客,社区与旅游部门也未及时提供多语引导和规范提醒,导致问题从 “个体违规” 演变为 “公共困扰”。 这提醒城市管理者,面对流动的人群,需提前搭建更灵活的应对框架,既守护公共利益,也体现人文关怀。 舆论焦点中的签证政策争议,更需理性看待。 不少网友质疑 “中外签证不对等”, 中国游客赴印需提交高额流水证明,印度游客入境我国审查却相对宽松,这种落差引发心理失衡。 但问题核心并非 “门槛高低”,而是政策的公平透明与风险防控平衡:出入境审查既要避免 “一刀切” 阻碍文化交流,也要堵住可能的规则滥用漏洞,通过更精准的信息共享与风险评估,减少公众对 “双重标准” 的疑虑。 事实上,舆论场的两种声音值得深思,有人担忧政策不公,有人呼吁勿将个体问题上升为国家政策评判。 这恰恰说明,处理此类事件需把握 “度”,既不能因个别案例否定开放交流的方向,也不能放任违规行为破坏公共秩序。 全球化时代,人员流动带来文化碰撞,也考验着治理智慧。真正成熟的治理,应是 “刚柔并济”:一方面强化入境管理的精准度,堵住规则漏洞。 另一方面完善城市公共空间管理细则,制定多语提醒、临时安置等便民方案,对违规者既依法维护秩序,也提供必要的人道协助。 说到底,这起争议的本质,是 “开放包容” 与 “规则秩序” 的平衡考题。只有以制度完善筑牢底线,以相互尊重搭建桥梁,才能让跨国交流真正成为互惠共赢的纽带,而非矛盾冲突的导火索。