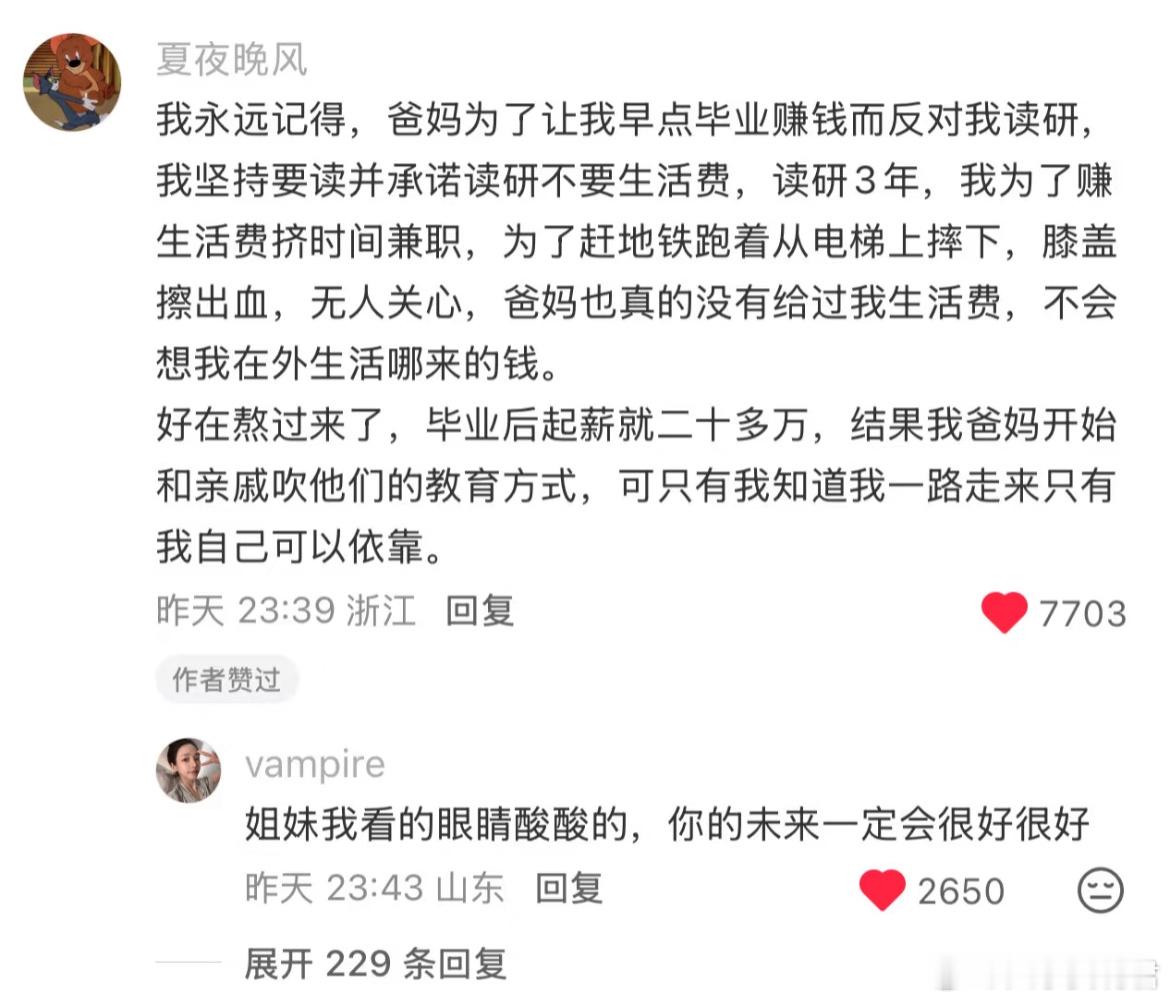

一个小语种毕业生的海外困境:选择之外,藏着多少无奈? 看见一个悲伤的故事!大连一位女孩,本科毕业于大连外国语大学,因国内找不到合适工作,跟随同学远赴罗马尼亚打工。虽然专业对口,但只能从事普通工作。 这位女孩的经历,其实戳中了很多小语种毕业生的痛点。她当年报考大连外国语大学时,大概率选的是东欧语系——要做到“专业对口”去罗马尼亚,除了罗马尼亚语专业,几乎没有其他可能。放在十几年前,小语种专业还被家长们视作“弯道超车”的选择,可等她毕业那年,大连本地的就业市场早就变了样:做中东欧贸易的企业要么把总部迁去了上海、广州这些外贸枢纽城市,要么因为订单波动缩减了招聘名额,她投出去的近50份简历,要么要求“3年以上中东欧市场对接经验”,要么给出的薪资比本地普通文员还低300块。同学说罗马尼亚有华人老板招“懂本地话的帮手”,她抱着“去两年攒够钱就回来”的想法,跟家里要了办签证的钱,临走前还特意把专业课本塞进行李箱,觉得到了当地总能用上,可现实比她想的要骨感得多。 到了罗马尼亚首都布加勒斯特才发现,“专业对口”根本不是她理解的样子。当地华人圈子很小,九成以上都在做餐饮、超市或者小商品批发,真正需要专业翻译、外贸谈判的岗位,要么优先找土生土长的华裔后代,要么要求同时精通德语、法语——毕竟中东欧贸易常要跟西欧客户对接,她那点刚毕业的罗马尼亚语水平,只能用来给超市老板跟当地顾客沟通“这个多少钱”“能不能便宜点”,每天从早上9点忙到晚上8点,除了收银、理货,还要帮老板整理进货清单,月底拿到的工资换成人民币才4000多,比她在大连面试过的一家翻译公司给的薪资还少500。更难熬的是孤独,刚去的前三个月,她除了跟同学联系,几乎没跟其他人说过超过十句话,周末只能在出租屋里煮面条,看着国内朋友发的聚会照片发呆。后来同学嫌布加勒斯特机会少,转去了西班牙,偌大的城市里,她连个能一起吃顿中餐的人都没有。 就是在这样的处境下,她遇到了那个离婚男人。对方比她大9岁,在当地开了家小运输公司,带着一个7岁的儿子。第一次见面是她去批发市场进货,拎着两大袋货走不动路,是他主动停下车帮忙。后来他常来她打工的超市买东西,会特意带些当地的水果给她,知道她想家,还会跟她讲华人社区的琐事。对当时的她来说,这份“有人惦记”的温暖太珍贵了——在陌生的国家,能有个人帮她解决语言不通的麻烦,能在她发烧时帮忙买当地的退烧药,已经比“能不能做专业工作”重要多了。所以当对方提出结婚时,她没太多犹豫就答应了,甚至没细想“要照顾别人的孩子”意味着什么。 结婚后,她的生活彻底围着家庭转。刚结婚没多久就怀了女儿,罗马尼亚的医疗体系对外国人不算友好,每次产检都要提前预约,语言不通只能靠老公翻译,孕吐严重时连床都下不了,只能辞掉超市的工作。女儿出生后,家里两个孩子要照顾,老公忙着跑运输,根本没时间帮忙,她只能把自家客厅的一角腾出来,摆上从国内义乌进货的发卡、保温杯、手机壳,做成个迷你小店,有人上门买东西就招呼,没人的时候就一边哄女儿,一边给儿子辅导作业。每次回国进货都是她最累的时候,要提前半个月办签证,扛着两大箱货坐16个小时的飞机,下了飞机还要转3个小时的火车才能回到布加勒斯特,到家拆开箱子,手指都被胶带勒得又红又肿。她偶尔会跟国内的闺蜜视频,说“早知道当初在国内多投几家外地的公司就好了”,可话没说完,女儿就哭着扑过来要妈妈抱,视频只能匆匆挂断。 很多人看完这个故事,会说“她当初不该出国”“不该嫁给带孩子的男人”,可谁又能保证,换个选择就一定更好?国内找不到工作,出国至少能挣到钱;孤身一人难立足,结婚至少能有个依靠;有了孩子,自然要扛起母亲的责任——她每一步都选了当时能抓住的“最稳妥的路”,只是这条路,走着走着就偏离了最初的方向。我们总在说“小语种毕业生要规划好职业方向”,可对普通家庭的孩子来说,当现实把路堵得只剩一条时,“规划”又能有多少用?如果她毕业时国内有更多中东欧贸易的岗位,如果罗马尼亚的华人社区能给她更多职业机会,如果她身边能有个人提醒她“再等等看”,她的人生会不会不一样? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。