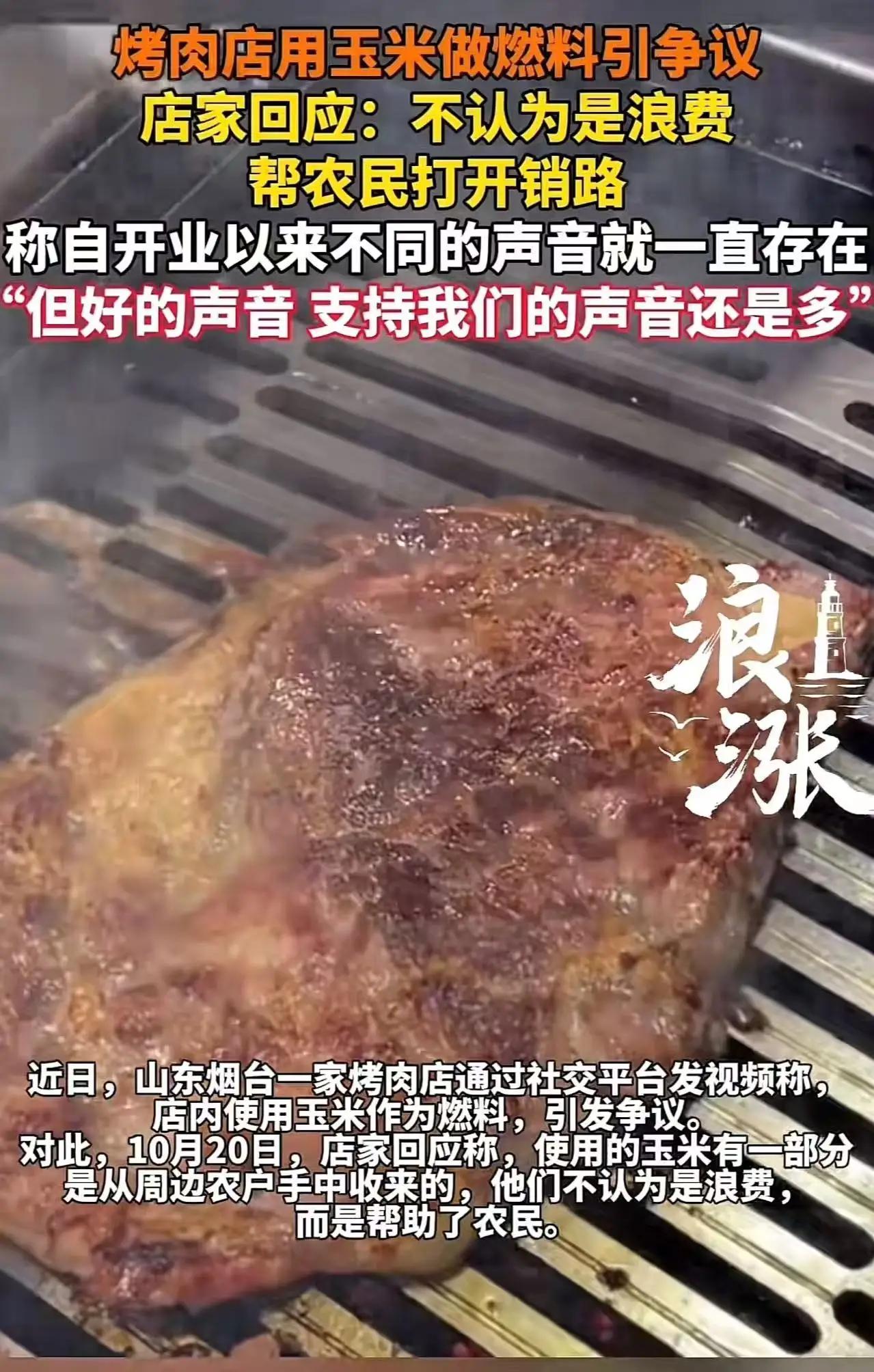

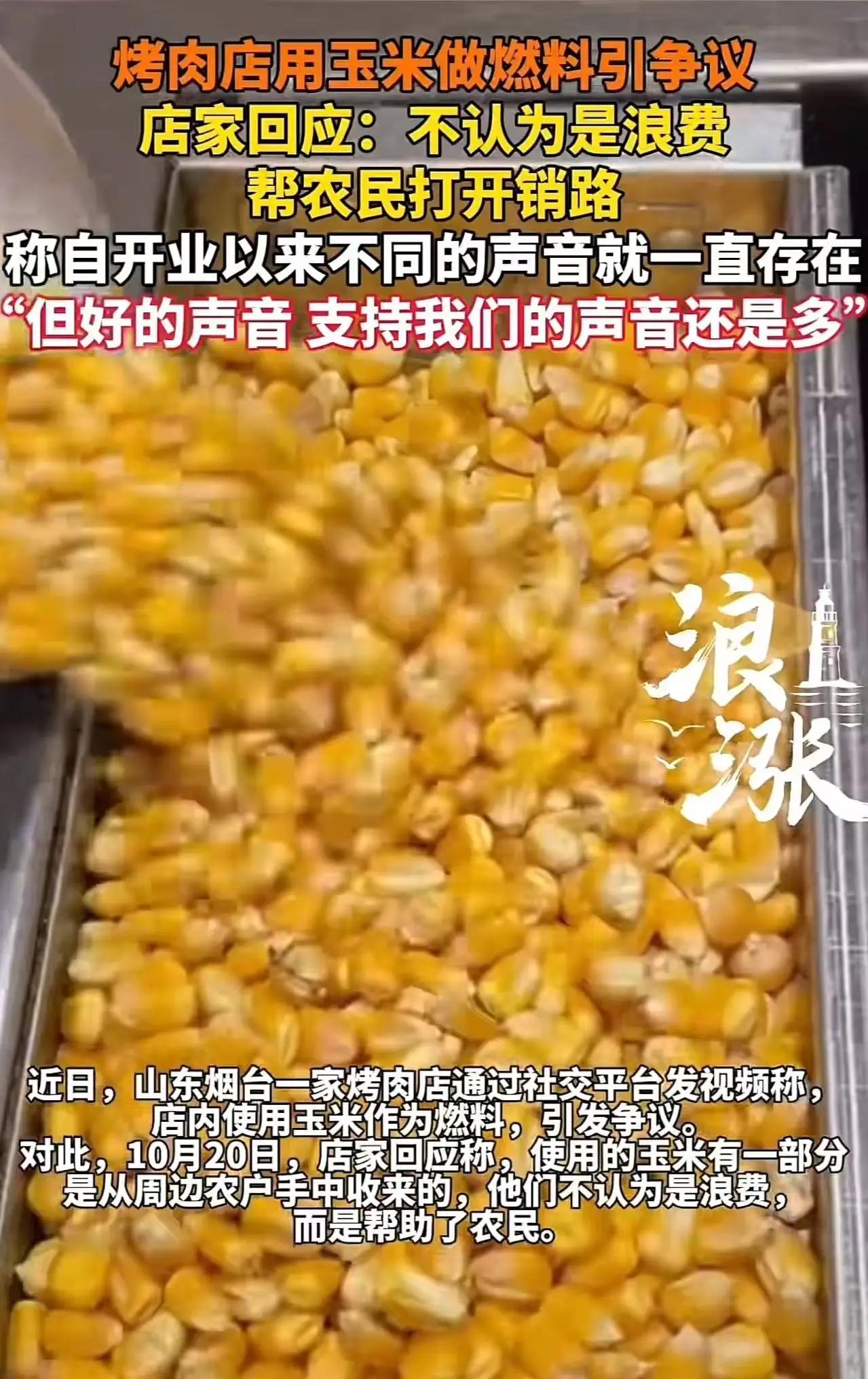

在这个“粮食浪费”成为全民焦点的时代,一个看似荒诞的烤肉店用玉米做燃料的行为,瞬间点燃了网络的热议。有人怒斥:这是“浪费粮食”,是对粮食的极大不尊重;有人则站出来为店家辩护,称这是“创新的尝试”,甚至“帮农民打开销路”。这场争论,似乎不仅仅关乎一锅烤肉,更折射出我们对“粮食”这个资源的深层认知和价值观。 试问,粮食到底是用来吃的,还是可以有其他的价值?在传统观念里,粮食是生命的源泉,是每个人的基本需求。而当有人用玉米做燃料,第一反应就是“浪费”。但如果换个角度思考,这或许是一次跨界的创新尝试。店家说:“我不认为是浪费,我们这样做,反而是帮农民打开销路!”这句话看似简单,却充满了深意。难道我们只盯着“吃”这个单一功能,而忽略了粮食的多重价值?粮食不仅可以填饱肚子,还可以转化为能源,推动产业升级,甚至帮助农民实现多渠道的销售。 其实,这个事件折射出一个更深层次的问题:我们是否过于狭隘地定义了“粮食”的用途?难道创新和尝试就一定意味着浪费?在全球能源紧张、环保压力日益增大的今天,寻找替代能源、推动绿色发展,难道不是一种责任?用玉米做燃料,虽然在部分人看来“另类”,但它也许是未来的一种趋势。更何况,店家还强调“帮农民打开销路”,这不是一种善意的创新吗?他们在用实际行动告诉我们:只要用心,粮食的价值绝不止于餐桌。 当然,争议之所以激烈,是因为每个人的价值观不同。有的人坚守“粮食就是用来吃的”,认为任何浪费都是对生命的亵渎;而有人相信“创新无界”,愿意尝试不同的可能性。两者之间的冲突,反映了我们社会在传统与创新、守旧与变革之间的拉扯。 这场争论,远不止一锅烤肉的事,它让我们重新思考:在快速变化的时代,我们应如何看待“粮食”的价值?我们是否应该用更宽广的视角去理解“浪费”与“创新”?或许,下一次当你看到有人用玉米做燃料时,不妨停下来想一想:这背后,是守旧的固执,还是敢于突破的勇气?在这个充满变数的时代,或许我们都需要一点“打破常规”的勇气,去探索那些未曾预料的可能性。