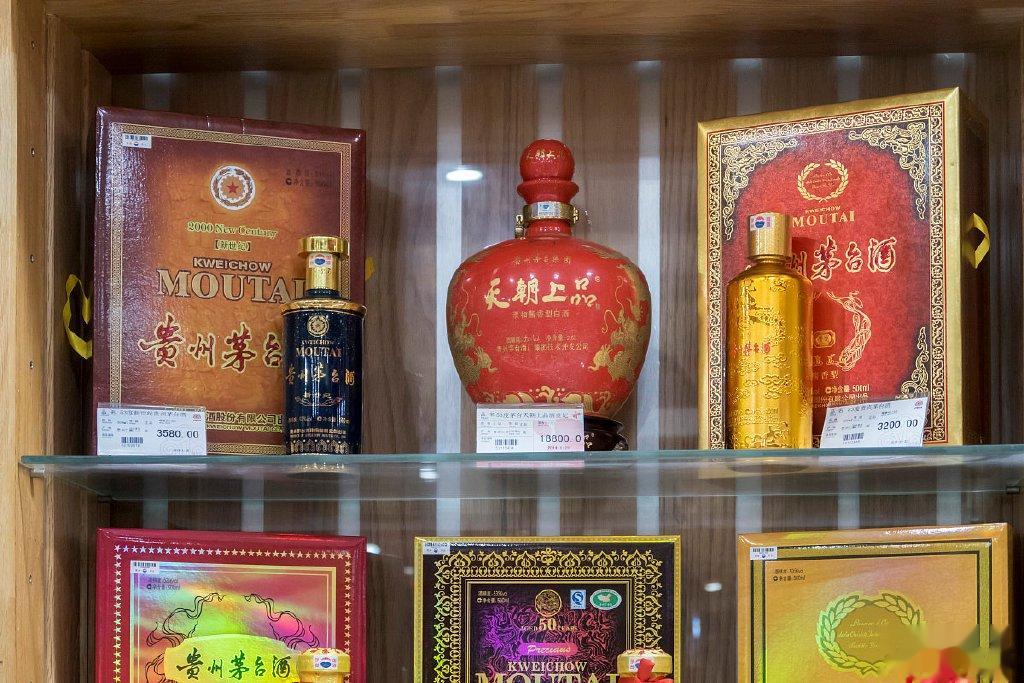

当一瓶飞天茅台的市场价突破3000元时,官方指导价仍固执地停留在1499元。这道横亘在茅台集团面前的价格鸿沟,如今交到了一位煤炭专家手中——10月25日,贵州省能源局局长陈华接任茅台集团党委书记,这位曾在盘江煤电集团操盘过百亿产能的工程硕士,将如何破解这场持续多年的价格迷局?

茅台换帅背后的价格困局

陈华的履历显示出一条清晰的能源系统晋升路径:从煤矿技术员到盘江煤电董事长,再到执掌贵州省能源局。这种跨界任命背后,是茅台集团亟待解决的"价格双轨制"顽疾。前任张德芹在任期内推出i茅台数字营销平台,试图通过直销渠道平抑价格,但市场终端价仍较指导价溢价超100%。

这种价格倒挂现象暴露出两个残酷现实:一方面茅台作为国企必须维持1499元的"政治定价",另一方面资本市场早已将其视为年化收益率超20%的金融产品。陈华面临的不仅是企业经营问题,更是一场涉及政府意志、市场规律和民生期待的复杂博弈。

解码茅台价格双轨制的形成逻辑

供需失衡的底层逻辑茅台年报显示,2023年茅台酒基酒产量约5.6万吨,按五年贮存周期计算,当前实际可售商品酒不足1亿瓶。这个数字面对的是全国数千万中产家庭的宴请、收藏需求,以及金融机构的囤货炒作。

渠道顽疾的深层影响袁仁国时代建立的经销商体系至今仍是价格失控的温床。尽管李保芳任内清理了437家经销商,但剩余渠道商仍可通过"拆箱销售""搭售非标产品"等变相抬价。今年中秋期间,部分地区经销商要求购买1箱飞天需搭配2箱茅台1935。

防伪技术的局限性茅台虽已建立瓶盖RFID溯源系统,但串货现象仍屡禁不止。有经销商向媒体透露,不同区域间的价差可达200-300元/瓶,催生专业"搬砖"黄牛群体。

能源老将的控价工具箱预测

陈华在煤炭行业的经验或许能提供新思路。在盘江煤电期间,他主导的智能化改造使采煤效率提升37%,这种产能优化能力对茅台扩产至关重要。茅台"十四五"技改工程正将基酒产能推向10万吨级,但关键要看能否突破赤水河产区的地理限制。

其能源管理经验可能带来三方面突破:借鉴煤矿安全生产的物联网监控,升级现有防伪系统;参照煤炭保供机制,建立平价酒定向投放体系;利用规模效应降低包装物流成本。值得注意的是,陈华任能源局长期间推动的贵州电力市场化交易,或为茅台渠道改革提供政企协同样本。

历史镜鉴:茅台控价措施的得失簿

回顾近十年控价史,各届管理层策略迥异:袁仁国依赖经销商网络导致渠道失控;李保芳铁腕整顿却引发市场震荡;丁雄军的i茅台App年销超200亿,但未能撼动线下价格体系;张德芹强化市场巡查,但任期过短难见成效。

最值得警惕的是2019年电商平台突然解散的教训。当时茅台电商公司因腐败问题注销,导致直销渠道建设倒退两年。这提醒新管理层:价格改革必须兼顾反腐效能与市场稳定。

新帅破局的关键胜负手

陈华需要回答三个核心问题:如何将煤矿的精细化管理移植到酿酒业?能否调动政府资源打击市场投机?怎样平衡控价与品牌价值?其煤炭从业背景既是优势也是挑战——煤矿强调标准化生产,而茅台工艺依赖工匠经验;能源行业强监管特性,与消费市场的灵活性需要找到平衡点。

有业内人士指出,茅台真正的定价权不在酒厂而在资本市场。截至10月26日,贵州茅台市值2.1万亿元,市盈率35倍,这个估值建立在3000元市场价基础上。若强行压价可能导致资本撤离,这是比渠道改革更棘手的难题。

茅台价格博弈背后的行业启示

这场改革本质上是在测试国有奢侈品的价格弹性。从煤炭到白酒,陈华的跨界恰逢"新质生产力"提出一周年,茅台正成为传统产业转型的试验场。其成败不仅关乎一家企业,更将重新定义中国高端消费品的价值逻辑——当一瓶酒同时承载着民生属性、投资属性和文化符号时,市场这只"看不见的手"究竟该被管制还是被引导?答案或许就藏在赤水河畔的新旧动能转换中。

17_7达夫

不要太突出个人的作用,大市场大势面前,谁来都不好使。

春梦了无痕

市场定价

用户10xxx74

每一瓶茅台实时跟踪

用户15xxx02

人理性了,人无钱了

天空中的雨

反正喝不起,五千元一瓶更牛[笑着哭][笑着哭][笑着哭]

用户14xxx98

越来越没人买了[吐舌头笑]

王大嘴口洋

哦!不就是酒水嘛?有必要这样吗