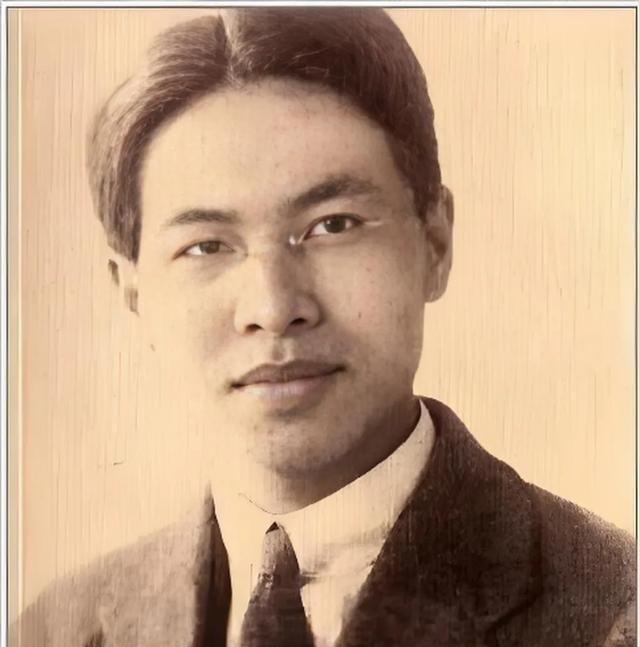

1936年,北大教授陈西滢冲进外国同事的房间,看见了妻子凌淑华衣衫不整地坐在床上。他神色镇定,给了妻子两个选择,让其一声不吭回了家。 1936 年北平初夏,胡同里飘着槐花的淡香。 陈西滢拉着凌淑华的手腕往家走,指尖绷得紧。 凌淑华垂着头,藏青色旗袍领口还歪着。 路过的黄包车夫投来好奇目光,她往丈夫身后躲。 半小时前,北大外文系教授陈西滢冲进外国同事房间。 看见妻子凌淑华衣衫不整地坐在床边,眼底震惊只两秒。 他是《现代评论》主编,素来注重体面,从不当众失态。 沉声道:“要么跟我回家,要么留在这,往后再无瓜葛。” 没等外国同事解释,他带着凌淑华转身离开。 全程没给旁人留议论由头,维持着最后的体面。 没人知道,这场风波源于一次文学交流的意外。 凌淑华当时正翻译伍尔夫的小说,找外国教授请教。 两人聊到兴起,她不小心碰倒桌上咖啡。 褐色液体顺着旗袍下摆流,狼狈不堪。 外国教授递来干毛巾,找了件衬衫让她临时替换。 刚解开旗袍领口盘扣,陈西滢就闯了进来。 陈西滢本是听说妻子来此,想顺路接她回家。 没提前敲门,才撞破这 “难堪” 一幕。 回到家,陈西滢径直走进书房,关上门才松了拳头。 指节泛白,桌上放着凌淑华早上没写完的手稿。 手稿字迹娟秀,写的是女子在婚姻里的迷茫。 他想起刚结婚时,会逐字逐句给她提修改意见。 为一个人物争论到深夜,如今却连聊天时间都少。 他气,却更怕她被贴上 “失德” 标签,毁了文学成就。 1926 年他们结婚时,曾是文坛佳话。 陈西滢留英归来,在北大讲西方文学,书卷气十足。 凌淑华出身官宦家庭,受周作人赏识,小说细腻灵动。 徐志摩写信调侃:“两位才子佳人,文坛要多趣事。” 可婚后日子远不如外人想的浪漫。 陈西滢忙刊物、写评论,书房熬到后半夜。 凌淑华守着四合院书房,写闺阁少女、市井烟火。 想探讨写作困惑,常得到 “等我忙完这期” 的回应。 交流渐少,只剩相敬如 “冰”。 凌淑华译伍尔夫小说,找不到人深入交流。 陈西滢对 “小众文学” 兴趣不大,女眷又不懂西方文学。 唯有外国教授能和她聊意识流技巧、女性作家困境。 凌淑华在客厅坐了两小时,天快黑才敲书房门。 没辩解,把翻译手稿放桌上:“只是想聊写作,没别的。” 陈西滢见她眼眶泛红还强装镇定,火气消了大半。 指了指对面椅子:“下次见外人,提前说,我陪你去。” 那晚两人在书房聊到很晚。 从伍尔夫聊到她的小说,从工作聊到婚后疏忽。 憋在心里的话,借着风波说了出来。 没有争吵指责,只有坦诚与和解。 后来抗战爆发,陈西滢带妻儿远赴英国。 异国他乡没了文坛纷扰,多了相处时光。 凌淑华办文学讲座,他提前帮整理资料,台下认真听。 他生病时,她守在床边读刚写的短文。 有人问陈西滢,当年为何没追究。 他笑着说:“婚姻哪有那么多是非,守住身边人更重要。” 凌淑华晚年回忆录里写:那天他拉她回家的背影。 让她懂婚姻不是誓言,是难堪时的体面,迷茫时的倾听。 晚年两人在英国相守,窗外是异国的风景。 桌上仍摆着凌淑华的手稿、陈西滢的评论稿。 偶尔还会聊起伍尔夫,聊起北平胡同的槐花。 那些克制的温情,成了民国文人婚姻里的一抹亮色。 主要信源:(中国新闻网——民国才女凌叔华:与徐志摩传绯闻 与英诗人有婚外情;凤凰网——凌叔华:一间属于自己的房子)