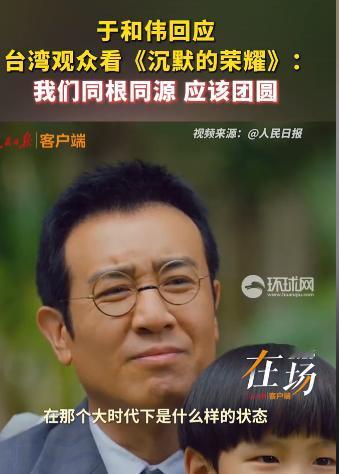

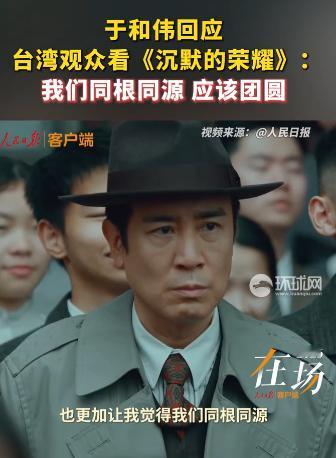

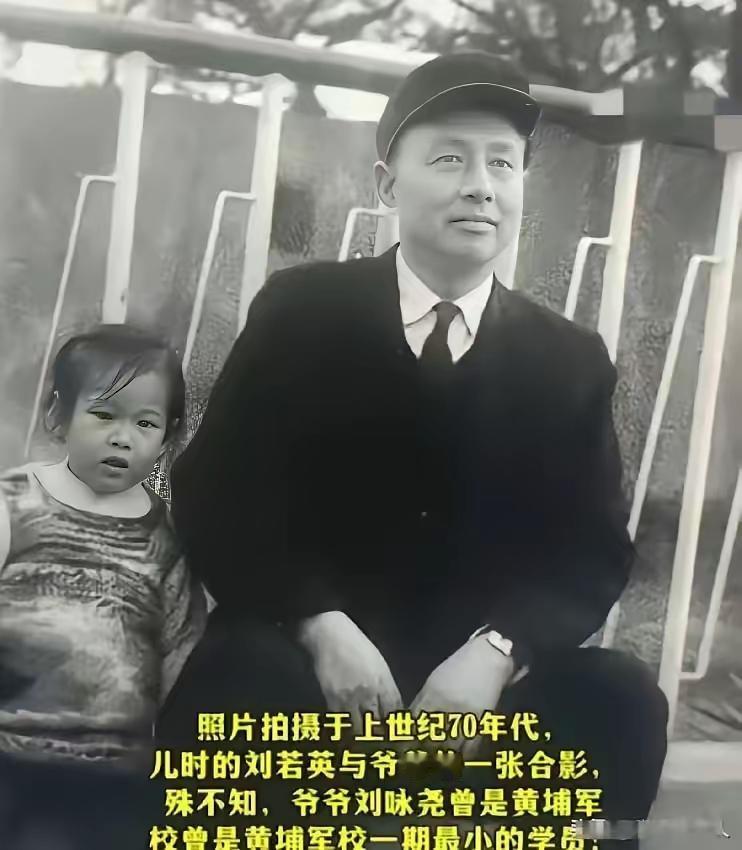

演员于和伟说:“在《沉默的荣耀》播出后,有天我认识的一位台湾省的朋友给我打来了电话,那头的他听着非常的激动,他说谁不盼家,谁不想家,你们这部剧太好了,不仅我们喜欢看,一些年轻人也很喜欢看,他们甚至还特意去查资料,深入了解那段历史。 于和伟刚结束《沉默的荣耀》后期配音工作,手机突然响起。 来电显示是一串熟悉的台湾号码,接通后,电话那头没等他开口,就传来一阵带着哽咽的声音。 电话那头是他认识多年的台湾朋友,语气里满是按捺不住的激动,连呼吸都带着急促的起伏。 你知道吗?我全家现在天天追《沉默的荣耀》,我家小孩看完还去查吴石将军的资料,说原来爷爷总提的‘唐山过台湾’,背后还有这么多人在拼命。 朋友的话里,既有对剧集的认可,更藏着一种找到共鸣的热络,也让这份跨越海峡的交流多了几分真实的烟火气。 于和伟后来在采访里提到,挂了电话他愣了很久。 他原本以为,这部聚焦隐蔽战线英雄的剧,能让大陆观众了解这段历史就够了,却没料到会在台湾掀起这么大的波澜。 而这个让台湾朋友激动到语无伦次的电话,不过是《沉默的荣耀》跨海峡情感共鸣的一个缩影。 这部没有流量明星、不靠大场面堆砌的谍战剧,正用最朴素的“家与根”的细节,叩击着两岸观众的心。 《沉默的荣耀》讲的是吴石将军和“东海情报小组”的故事,但它没把英雄塑造成遥不可及的符号,反而把镜头对准了那些藏在历史缝隙里的“家常细节”。 剧组去福州吴石故居取景时,将军的后人拿出了封存七十年的遗物。 泛黄的信纸里,写着“爸爸很快回家”却没寄出的家书,铜制袖扣上还留着当年的磨损痕迹,甚至还有一本记着闽南语童谣的旧笔记本。 这些物件后来都成了剧里的“隐形线索”,吴石在台湾深夜写情报时,会摩挲着袖扣想起家人。 被关押时,用指甲在墙上刻下“福建龙溪”四个字,刻到血渗进砖缝,而龙溪,正是他的老家。 这些细节很快在台湾观众心里扎了根。 据台湾某视频平台统计,该剧播出后播放量很快突破5000万次,后续更攀升至5800万次。 其中六成观众是18到35岁的年轻人,不少人还在弹幕里刷起“阮是唐山人”,用闽南语表达对根的认同。 更让人意外的是,这份共鸣还延伸到了现实里的行动。 北京无名英雄广场上,开始出现带着白菊的台湾游客。 福州吴石故居的访客也多了起来,有人会在门口放一颗糖,附纸条写“愿将军回家”。 还有台湾省的观众,在网上下单同款将军袖扣。 而这份热度能持续发酵,离不开创作团队对“真实”的较真。 于和伟为了演好吴石,提前三个月跟着闽南语老师学发音,连“吃饭”“回家”这样的日常词都反复练,就为了让剧中的闽南语台词不违和。 他还特意去福州找吴石的后人聊天,蹲在老宅的院子里听他们讲往事。 这些故事后来都成了他表演的底气,拍吴石与家人诀别的戏时,他没刻意煽情,只是把那封“爸爸很快回家”的家书揣在兜里。 念台词时声音微微发颤,导演喊“过”后,他才发现自己的手还攥着信纸。 连剧里的“静”都藏着巧思,吴石赴刑场的那场戏,于和伟跟导演提议不要悲壮的背景音乐,“英雄走的时候,应该是安静的”。 最终呈现在屏幕上的,只有皮鞋踩在雨水里的“哒哒”声,像两颗钉子敲在历史上。 就是这两声,让央视收视冲到3.2,也让台湾社交平台的热搜榜被“吴石将军”霸屏。 国台办发言人后来在记者会上还特意提到这句“我们同根同源,应该团圆”,说“文艺作品先一步替我们把话说透了”。 回头再看当初那个台湾朋友的电话,他说的“谁不盼家”,其实是两岸人共同的心底话。 《沉默的荣耀》没有喊过“两岸一家亲”的口号,只是把“家”藏在了家书里、布袋戏里、老家的歌谣里,让这些细节自己说话。 跨越海峡的情感从不需要刻意连接,因为“家与根”的羁绊,早就刻在两岸人的血脉里,而这部剧,不过是轻轻叩响了那颗藏在心底的“想家”的种子。 最终打动所有人的,从来不是宏大的叙事,而是那些能让你想起自己家的细节,是细节里的“家与根”,叩击着两岸人心。