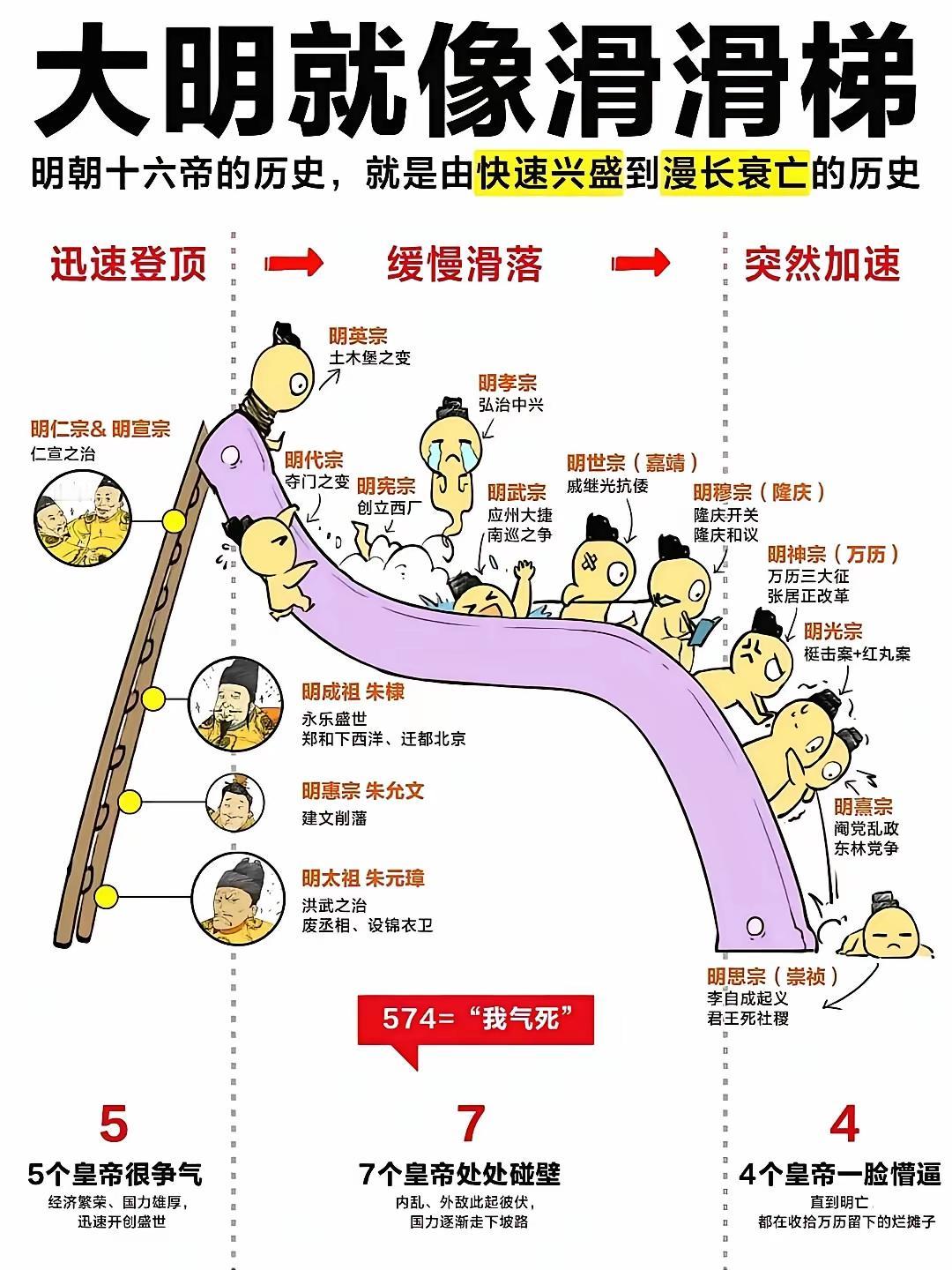

早揭秘了:平均270年就出现1次小冰河期的大气候,导致中国一个朝代很难突出300年!明朝最惨,小冰河期长达70年! 气象学家竺可桢靠冰芯、树轮和堆成山的古籍,画出近五千年的气候曲线,那线条一沉,就有王朝扛不住。 他翻遍《诗经》《左传》这些老本子,还盯着树木的年轮看纹路,甚至比对了挪威的雪线变化和格陵兰的冰川记录,结论都能对上——历史上四次最冷的时期,刚好卡在公元前1000年、公元400年、1200年和1700年,每次降温幅度都在1到2摄氏度,可就是这看似不大的温差,足以掀翻一个王朝。 西周、魏晋、明末清初,全是栽在这波波寒潮里,明朝偏偏遇上了最猛的一次。 翻到西周的史料,公元前9世纪的降温痕迹到处都是。《诗经》里说终南山“有条有梅”,现在西安南边的山里别说野生梅树,人工栽培的都难活,显然那时的年均温比现在高不少。 可一场寒潮骤降2摄氏度,黄河流域的小麦直接种不活了,粮田得往南退300里,差不多从北京退到南京的距离,王室的耕地一下少了一半。 以前一亩地能收两百斤小麦,冷期里只剩一百斤,陕西扶风的西周遗址里,八成农具都换成了笨重的石锄——骨耜挖不动冻硬的土地,可再硬的锄头也刨不出地里没有的粮食。 老百姓没粮吃,周厉王还想着垄断山林川泽抢活路,最后被赶跑一点不意外,说到底他是输给了降温,不是输给百姓。 再看魏晋年间,小冰河期让北方植被大片枯死,陕西境内原本茂密的竹林全没了,黄河两岸变成黄土坡。 游牧民族在塞外活不下去,只能往中原迁,刚好碰上西晋“八王之乱”国力空耗,五胡趁机建立政权,天下大乱。 北魏孝文帝非要把都城从平城迁到洛阳,不光是为了汉化,平城的严寒早让鲜卑贵族扛不住了,洛阳的气候至少能让农耕勉强维持。 这波寒潮里,中原人口减了五分之四,所谓的“乱世”,本质是老天爷逼得大家没饭吃,只能抢活路。 明朝的情况更糟,从16世纪中叶到17世纪末,整整70年的极寒没断过。 谈迁在《北游录》里记着,顺治十年他从杭州去北京,11月18日北运河就冻上了,直到来年3月才化,封冻足足110天,比20世纪50年代华北最冷的冬天还长20天。 更离奇的是吴江运河,1654年11月冰厚三尺,壮士凿冰一天才走三四公里,这在亚热带的江南根本是闻所未闻。长江都结过冰,广州的牲畜冻死一片,江西的柑橘原本是贡品,顺治年间全被冻绝,橘农再也不敢种。 气温一降,灾害跟着来。万历到崇祯年间,北方连续十几年大旱,蝗虫把草都啃光了,《阅世编》里写着“父子相啖”的惨状。北方小麦亩产从两百斤跌到不足百斤,全国粮食减产三成以上。 更要命的是鼠疫,从山西蔓延到京畿,北京一天死上万人,城门都堵满了尸体。 粮食不够吃,老百姓只能跟着李自成造反,他的队伍里一半是饥民;北方游牧民族也活不下去,后金频频南下抢粮,明朝既要防起义军又要守边疆,国库早就空了。 权贵还在兼并土地,官员腐败成风,就算没有寒潮,王朝也撑不了多久,可老天爷的降温成了最后一根稻草。 竺可桢的曲线里,明朝那截低谷最陡也最长。前几次小冰河期,人口能减五分之四,明朝多亏了玉米、土豆这些美洲作物,才只减了一半,可还是没熬过70年的严寒。 算下来,从西周到明末,每个寒冷期都对应着王朝崩塌,270年的周期像个绕不开的圈。原来王朝的兴衰,不光是帝王将相的博弈,更藏在每一寸降温里,明朝刚好撞在最狠的那波寒潮上,自然成了最惨的一个。

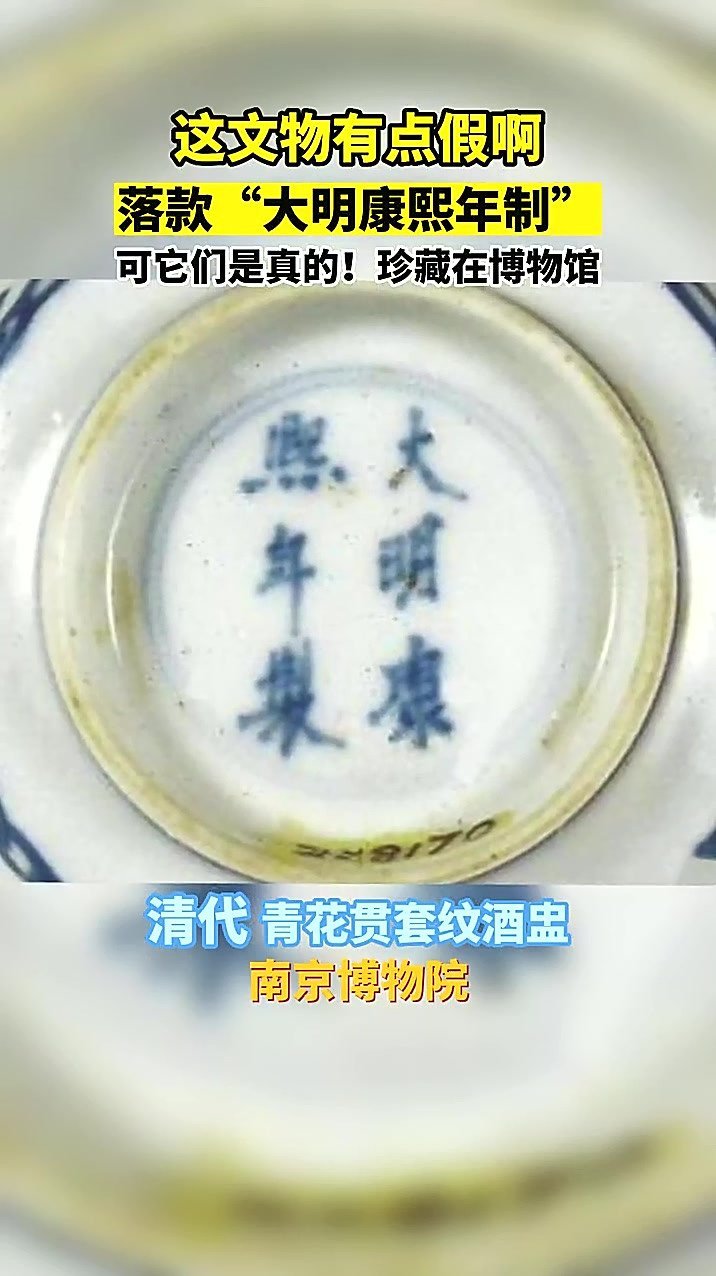

1654年还是明朝?明末那波小冰河期,最冷的50年是1650到1700年,你自己看这是哪个朝代?这次小冰河期是在雍正年间才结束,换句话说,大清康乾盛世差不多一半时间在小冰河期内。

![康熙,洪承畴,雍正,这野史,越来越野了,但是这文字哑谜怎么莫名其妙对的上[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/13265051128308358249.jpg?id=0)

用户13xxx77

300里,北京到南京的距离?

儒商 回复 11-02 01:00

3千里吧

用户15xxx77

我要提前去三亚买房了

彰润 回复 11-01 19:07

哈哈哈,明朝海南岛下过雪!

中国一老愤青 回复 11-01 17:28

直接住到中非去

用户15xxx16

那1700到1970年的冰期270年过了,啥时候来?

用户43xxx89 回复 11-01 23:14

70年代比现在冷,估计就那几年就算过了吧。80年代也比现在冷。

求道

农业如果靠天吃饭,那么小冰河期的到来就是要惩罚靠天吃饭的农耕了。

用户10xxx09 回复 10-30 11:34

什么时期农业不是靠天吃饭.温室那点产量够干什么

求道 回复 用户10xxx09 10-30 20:00

今日的农业逐渐摆脱了“靠天吃饭”的传统路径,改靠农业科技吃饭了。

大力水手

满清能打进来也多亏小冰河还有鼠疫!

老F

今年气候异常,特别是最冷的十月,是不是新的小冰河时期来了

成都省小米

所以农业社会是很脆弱的,天灾一来,大部分人口都是农民,靠天吃饭,没饭吃,只能造反,战争死掉很多很多人,直到新的秩序建立,资源也足够养活剩下的人口。

用户34xxx30

好好去了解历史吧

GGG

农业社会运输和商业不发达,技术发展也十分缓慢

前方之风

2100年又要来了?

十三月十七日

但是康熙乾隆时期一样也在小冰河期,人口从两千万增加到康熙后期1.4亿,到乾隆后期已经3亿了。所以拿明朝人口多(户籍5000万,估算接近一亿)和小冰期说事,是站不住的。明朝完蛋就是统治阶级腐败贪婪的结果。

陽駟爺

现在一帮人鼓吹的全球气候变暖,就是欧洲人给我们量身定做挖的坑。

东北的东北老王 回复 11-02 07:20

全球气温最好再上升5度,这样黑龙江冬天,也能暖和点。海平面再升高20米,开启黑省看海模式

广和

那再遇到寒潮,只能去占领非洲了

菁菁

虽然小冰河期对中原王朝是毁灭打击,但对北方游牧却是南下掠夺中原的好时机,甚至可以一统中原!

用户12xxx45

王朝更挞主因是人心,天气只是助伴!

gjebr

ganada不是华夏故土么,我门收复就行

用户18xxx39

好好了解历史的应该是你

用户10xxx66

明末清初还没有永嘉之乱凄惨。

用户43xxx89

这270年的周期,很可能是太阳表面的活动周期,一个比较大的周期。

用户10xxx66

冰河期只对原始农业构成威胁,现在有塑料大棚,冬天也可以变成夏天,何况下一个小冰期二百多年以后才会到来,为时尚早,不必焦虑。

真正传说

所以我们研究二氧化碳制造粮食 必须要加快速度了

作者回复 回复 11-02 10:54

加速固碳,氧气增多,生物巨大化,气温下降

Cry

现在科技已经可以解决很多问题了

TomTim

大明王朝是唯一一个因为天气变化而灭绝的朝代,就像恐龙是唯一一个因为微信撞地球而灭绝的生物一样。太可悲了!

行者

ai分析有一定的道理

福田心耕

冰期是会影响人类生存,但是不可小瞧道德之衰

九霄云上

北京到南京有多远?

用户17xxx13

按小鞕的逻辑,那日本延续一千多年的王朝没有经过小冰河吗?