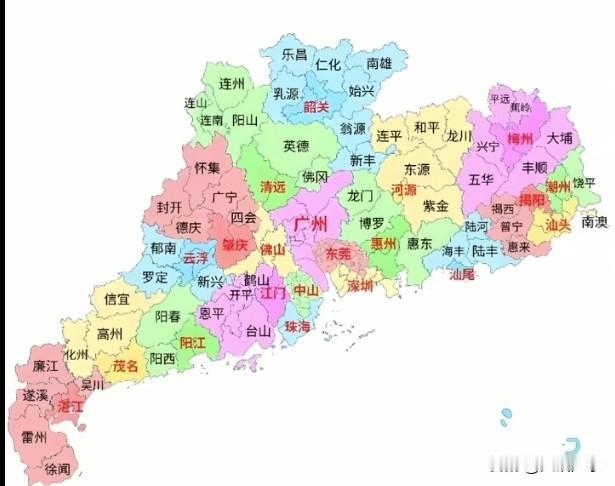

在清末的时候,西方制造的银元比白银更加受欢迎。毕竟白银平时交易得需要称重和鉴定成色,还得用剪子剪开。而银元就不用这么麻烦,因为是机器压铸制造精美,不管是成色还是重量都非常统一。尤其是墨西哥制造的西班牙银元,被称为鹰洋,极其最受欢迎,还被各省用来缴纳赋税。 1845年的广州十三行码头,搬运工的竹筐里,除成捆生丝、打包瓷器,还多了些银元。 墨西哥鹰洋,正面鹰展翅叼蛇,反面仙人掌纹路。 旁边老银匠蹲在地上,正拿剪子铰一锭银子,记账先生皱着眉叹气:“又得验成色,这趟货得磨到天黑。” 这一幕,藏着清末货币最痛的褶皱,用了几百年的银锭,终于碰到了克星。 16世纪前,中国人大都用铜钱交易。 宋代铜钱纳税量是白银的28倍,可到明末,铜钱占比只剩千分之五。 不是铜钱不值钱,是白银更“扛事儿”。 但白银也有麻烦。 清承明制,银铜两本位,银子管大额,铜钱管小额。 可银锭是“非标品”。 有长条“元宝”、圆饼“中锭”,还有碎银“小锭”。 交易时得先称重,一两银子准不准全凭秤。 再验成色,掂分量、敲声音、刮点尝味儿,稍有争议就磨半天嘴皮子。 买家不放心,还得拿剪子咔嚓剪开,边角料飞得到处是,效率低得让人直摇头。 乾隆末年,外国银元开始渗进来。 先是西班牙“佛头洋”,后来墨西哥鹰洋接棒。 这些银元是机器压铸的,重量固定在七钱二分,含银九成以上,表面光溜溜的。 不用称,不用剪,抓一把扔桌上叮当响,交易就成了。 福建、广东商人最先用。 1786年福建巡抚奏报:“洋银入境,商民乐用,完纳钱粮、商贾交易,无一不用。” 道光年间,这股风刮到内地,江苏、浙江田赋开始收鹰洋,连安徽巡抚都得妥协。 1857年他拒收鹰洋,美国领事直接卡船不让走,只好按2%折扣收。 鹰洋为啥火? 因为它解决了银锭的核心痛点,标准化。 墨西哥独立后,1821年定下银元标准,鹰洋的图案、重量、成色全统一。 鸦片战争后,英国人用它结算贸易逆差,海关关税也收鹰洋,渐渐从沿海推到内地。 1910年户部查数据:全国1.1亿枚外币银元里,鹰洋占三分之一。 它不光在市井流通,还进了官府账本。 湖南田亩税、湖北盐课、江苏关税,全开始收鹰洋。 连日本、香港、安南都学铸银元抗衡,可鹰洋还是稳坐头名。 毕竟机器压铸的标准化,不是手工银锭能比的。 这下清廷坐不住了。 外币主导经济,等于把钱袋子捏在洋人手里。 张之洞当两广总督时拍板:“建广东钱局”! 1889年,广州东门外黄华塘买下八十多亩地,从英国买机器、请技师,铸“龙洋”。 正面光绪元宝,背面蟠龙,重量七钱二分,和鹰洋对标。 可龙洋的推广,根本不是“统一”俩字能概括的。 各省都有自己的算盘,北洋袁世凯铸“袁大头”,正面袁头像、背面嘉禾。 山西票号铸“晋洋”,广东铸“粤洋”…… 几十种省版龙洋混战,汇率天天变。 户部1910年推“大清银币”想统一,地方却阳奉阴违。 有的减重,有的减银,反正“我的地盘我做主”。 更要命的是,民间认“好用”不认“官铸”。 鹰洋虽退居二线,可一战时英国招华工赴欧,工资用鹰洋发,每月十枚寄回家,华工家属靠这活命。 袁大头后来居上,因成色好、流通广,挤掉不少老龙洋,可直到1933年美国银购法案出台,白银外流、银价崩盘,国民政府1935年废银本位改法币,银元才慢慢退出。 但民间仍用到大四十年代。 从铜钱到银锭,从鹰洋到龙洋,再到袁大头、法币,这一路货币变迁,藏着中国从传统到现代的阵痛。 外国银元的闯入,不是“侵略”,是倒逼。 它让清廷明白,手工银锭扛不住工业化的需求,必须学机器铸币。 张之洞的广东钱局,是中国机制币的开端龙。 而洋、袁大头的推广,是本土应对外币的尝试。 可这过程里,有混乱、有妥协、有博弈。 地方想争权,朝廷想统一,商人想赚钱,百姓想省事儿。 最终,银元从“外来的”变成“自己的”,货币从“非标”变成“标准”,中国也慢慢学会用“现代金融”的方式,应对全球经济浪潮。 中国的货币史,从麻烦到方便,从封闭到开放,每一步都踩着时代的褶皱,往前挪! 主要信源:(光明网——白银认知与明清时期的白银流通、澎湃新闻——从银本位的建立到白银时代的终结——中国近代货币体系的建立)