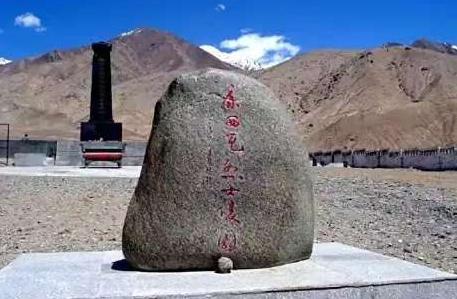

2000年,为了方便祭拜,新疆军区准备将安葬在康西瓦烈士陵园的烈士们迁移到山下。谁知当战士们将烈士墓打开后,负责人直接泪崩,他含泪请示首长:“烈士们不愿意离开,这墓,还是别迁了吧。” 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 沿着219国道一路向西,公路越往上,风就越硬,空气像被削去了一半,这里是康西瓦,海拔4280米的地方,风一年四季都像刀子一样,可就是在这样一片荒凉的高地上,静静地矗立着一座小小的烈士陵园。 1962年冬天,这片山地并不平静,那一年,印军在边境上接连挑衅,我军在西线展开反击,从神仙湾到扎西岗的战线绵延六百多公里。 高原的气温比子弹还冷,但士兵们硬是趟过了雪线,拔掉了敌军四十多个据点,战斗结束时,83名官兵再也没有下来。他们最年轻的才十八岁,最大的不过二十出头。 1965年,新疆军区用石块在山间垒起一排墓碑,烈士们的名字被刻进了这片冻土,从那以后,他们的岗位就没有换过。 快四十年过去,到了2000年,军区决定把烈士们迁到山下叶城县。原因很简单:康西瓦太高,空气稀薄,烈士亲人想来扫墓都得提前吸氧,大家都觉得这是件好事,让英烈们换个地方安稳些,于是车队出发,士兵带着铁锹和白布,沿着蜿蜒的盘山路往上爬。 那天的天格外蓝,风一阵阵吹得人脸生疼,可刚到陵园脚下,第一辆军车的轮胎爆了。大家换上备胎,又走了没多久,第二辆也跟着瘪了,有人笑说是高原气压作怪,可连着两辆都出事,多少让人心里发毛,等士兵们真正动手开掘墓穴时,天又突然变了脸,雨夹雪一阵猛过一阵,仿佛连老天都不太乐意这事。 风雪里,士兵们顾不得冷,手里的铁锹一下下落在冻土上,打开第一座墓穴的那一刻,所有人都愣住了,烈士的遗体并没有腐化,五官还依稀可辨,面色安详,像睡着了一样。 几十年风雪过去,他们竟还保持着当年的样子,那一瞬间,空气都静止了,有人红了眼圈,手都在抖,带队的军官望着眼前这一幕,沉默了很久,最后通过电台向上级汇报,声音发颤:“他们……还是留在这里吧。” 上级没有再坚持,几小时后,雪停了,云层裂开一道口子,一束阳光照在陵园上,像有人轻轻掀开了帘子,没人再提迁移的事。 后来有人解释,这些现象都有科学道理:高原气压低、气候干燥,遗体不易腐化;轮胎爆是因为空气膨胀,但在当时那些官兵心里,更愿意相信这是一种回应——烈士们不想走,他们要继续守在这座山上。 从那以后,这里成了新藏线上的一个默契,凡是走这条路的卡车,经过陵园都会鸣笛;新兵上任第一件事是来献花,退伍前最后一件事也是来告别。 风再大,雪再厚,总有人跪在墓碑前,摆上一瓶酒、一根烟,那些名字刻得不深,但每次阳光一照,总能闪出光来。 现在的康西瓦陵园,依旧没什么人工痕迹,墓碑排成一列,面朝边境线,像一支静止的方阵,每逢清明或烈士纪念日,山下的学校会组织学生上山,他们会在风里唱国歌,声音被吹得断断续续,却比谁都坚定。 有人说,这里太冷,英雄们该下山了。但也有人说,让他们留在这儿才对。毕竟他们生前守的是边防,死后也该守着这片雪。 站在陵园前,能看到远处的雪峰闪烁,云影低低地掠过,山风吹动国旗,红色在寒光里格外醒目,有人轻声念起碑上的名字,声音被风带走,像是在和谁打招呼。也许这就是最好的结局——烈士们没有离开,他们依然在岗,只是换了一种方式巡逻。 昆仑的雪年年化去又积起,而康西瓦的名字却越来越被人记住,那83位烈士早已和山连成一体,他们的故事也从老兵口中传到游客,再从游客传给孩子,有人说他们像雪莲,生长在最冷的地方,却开得最白、最亮,或许这才是他们真正的模样,静静守着祖国的屋脊,风吹不倒,岁月带不走。 主要信源:(中国军网——康西瓦烈士陵园 - 中国军网)

王者荣耀

[玫瑰][玫瑰][玫瑰][祈祷][祈祷][祈祷]