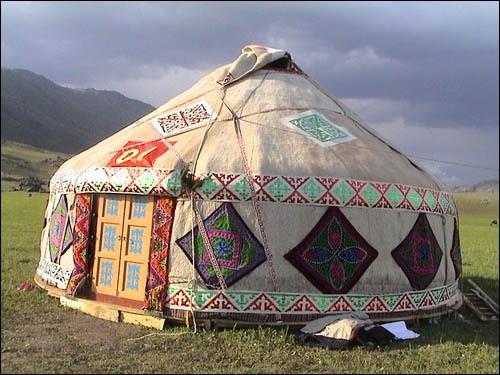

零下几十度,蒙古人住毛毡帐篷为啥不冷?一开始我也纳闷,薄薄一层布能挡啥寒风?直到亲眼见过才明白玄机! 我们看到的,常是草原上那座被称为“白色宫殿”的毡房,觉得它温暖就是全部秘密,其实那只是结果。 它的核心精髓,是一套在结构、环境和生活三个维度上,玩到极致的动态平衡系统。 它那圆润流畅的外形,可不只是为了好看,而是让草原上的强风找不到发力点,只能乖乖滑走。 它的骨架,用的是又轻又有弹性的红柳木,最妙的是,搭建时一根钉子都不用,全靠牛皮绳或牛筋这类柔性材料紧紧捆绑。 这么做的好处是,风越是猛烈,整个结构反而被勒得越紧,把外部的压力变成了内部的凝聚力。 而且这房子的大小还能“变形”,它的墙壁是由菱形网格的栅栏模块组成的,家里人多了,就加几块“房墙”,随时扩容。 真要出个远门搞个临时驻扎,还有一种叫“阔斯”的无墙简化版,机动性拉满,这套“刚柔并济”的设计,让它既能落地生根,又能随时出发。 它更像一个会呼吸的生命体,能主动调节自己的小气候,这身“皮肤”可不是单层,而是个复杂的多层系统。最外层是处理过的防水羊毛毡,雨雪都别想进来。 里层的厚毛毡被压得极其密实,纤维里锁住了大量空气,形成了一道绝佳的隔热墙。 还没完,毡壁和骨架之间,还隔着一层芨芨草编的草帘,这又造出了一个空气夹层来保温,这层草帘上还常常织着彩色图案,好看又实用。 脚下铺着厚厚的羊毛毯,把冻土的寒气死死隔绝在外,冬天雪大的时候,牧民们还会在外圈堆起雪墙,再加一道临时防线。 屋子正中央那个火塘,就是它的“心脏”,用干牛粪作燃料,热值高、烟还少,能持续稳定地供暖,而头顶上那个直径约一米的圆形天窗,就是它的“肺”,负责呼吸。 做饭时,它是排烟口;晴天时,它是采光窗,最关键的是,它的开口大小可以从室内用长杆轻松调节,精确地控制热量散失和新鲜空气的进入,维持着室内微妙的气候平衡。 热气从火塘升起,在天窗下向四周散开,冷却后沿着墙壁沉降,形成一个完美的室内热循环,把温暖送到每个角落。 这个圆形的空间,远不止是睡觉的地方,它是一个流动的、充满生命力的社会与文化容器,虽然没有隔断,但围绕着作为家庭象征的火塘,主人、客人、晚辈的位置都有着约定俗成的规矩,一种无形的秩序感油然而生。 更厉害的是,它的功能会随着季节流动,从两千年前北魏时期的陶制模型,到今天被列为国家级非物质文化遗产,再到塔城等地被改造成特色民宿,成为牧民增收的新路子,它一直在进化。 (参考资料:百度百科——毡房)