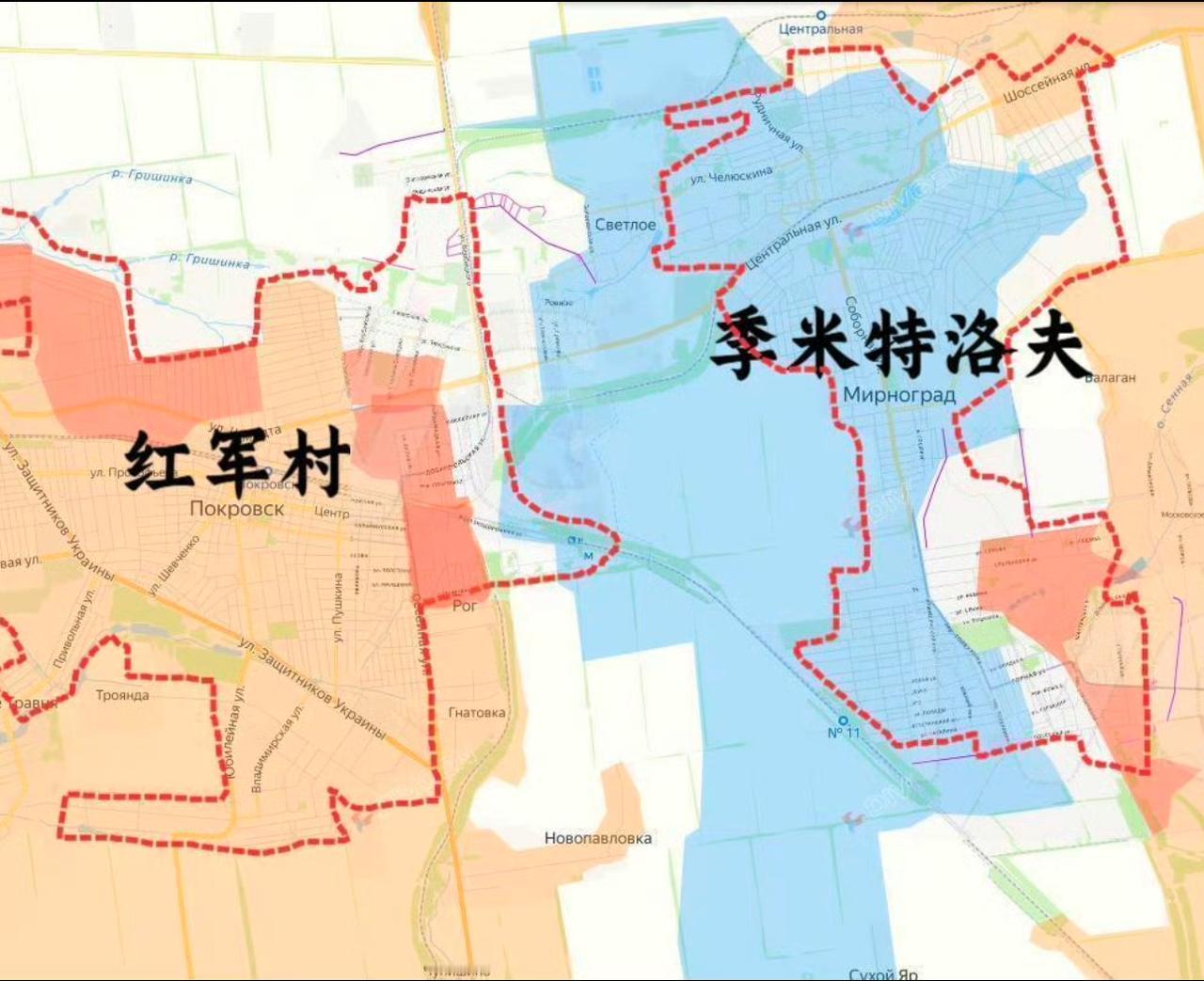

法国国际广播电台11月5日报道:“11月4日,泽连斯基出现在俄乌正在拼死一搏的波克罗夫斯克战场,他为什么出现在这座也叫红军城的地方?因为这里有失守的危险,一旦失守,顿涅茨克乌军最后控制的两座大城市就岌岌可危……” 波克罗夫斯克的地理位置很敏感,它就像是顿涅茨克西北方向的一道门槛。一旦这道门被俄军彻底拿下,乌军在顿涅茨克控制的几个城市将会被夹在中间,进退两难。 从地图上看,这里不是核心战区,但却是关键通道。而且这座城市现在成了俄军推进的重点目标,说明俄方在打持久战的同时。 也在寻找关键点突破,不打大城市,先把外围咬死,再慢慢蚕食。这其实跟历史上很多战例类似,像二战中苏军围攻布达佩斯时,也不是一口气冲进市中心。 而是先拿下外围据点,把敌人压缩在城市核心,然后一点点耗。泽连斯基这次现身前线,其实也不是头一回了。他在战争开始以来,频繁到前线视察。 有时是为了稳定军心,有时是为了配合外交上的动作。这次选择波克罗夫斯克,是因为这地方的“危险等级”已经升级了。 从最近几周的战况看,俄军在这一带的压力越来越大,乌军防线出现松动,如果不做点什么,很容易被外界解读为“乌军节节败退”。 一个国家的领袖亲临危险区域,哪怕只是短暂停留,也能给人一种“我们还在抗争”的印象。这种时候,形象比实际更重要。 但要说这就能扭转战局,那也太乐观了。现在的乌克兰,打的是一场资源战、意志战,甚至说是情绪战都不过分。外部援助越来越难,西方国家的注意力早就被中东局势吸走了。 以色列和哈马斯的冲突让欧美媒体的头条都换了内容,相比之下,乌克兰的新闻开始被边缘化。泽连斯基当然清楚这一点。 所以他更得制造新闻点,维持外界的关注。波克罗夫斯克战场的“刷脸”,也就是在这种背景下进行的。说到这儿,其实也能看出俄乌冲突已经进入一个很“熬人”的阶段。 不像最开始那样节奏快、变化大,现在是你打我一枪,我回你一炮的消耗战。波克罗夫斯克的战况只是一个缩影,它反映的是整个东部战线的胶着状态。 而这种胶着,最容易让人心态崩。不管是前线士兵,还是后方百姓,甚至包括国际支持者,都会对“没有胜负”的局面感到疲劳。泽连斯基的出现某种程度上也是在对抗这种“战斗疲劳”。 另一方面,俄军在顿巴斯地区的步步推进,也说明他们正在调整节奏,更加注重“稳扎稳打”,不像初期那样冒进。波克罗夫斯克如果真的被俄军完全拿下,那就是一次心理层面的胜利。 它不光是个城市,更是乌克兰东部防线的一个象征性据点。从今年秋季以来,俄军不断在这一带试探性进攻,很可能就是为了找到乌军防守最薄弱的点。 一旦突破口形成,后果就不止是地理上的失守,而是信心上的崩塌。乌克兰目前的防御策略依然是“点面结合”,在要害城市死守,同时在外围做机动打击。 但问题是,随着俄军火力的持续压制,加上西方援助不稳定,乌军的补给线和兵员都变得吃紧。泽连斯基当然明白这些问题,也知道不能靠“硬撑”撑太久。 所以他需要在外交上继续争取,在国内继续稳住局势,在军事上尽可能拖延时间。这种“三线作战”的模式其实压力巨大,不是一个人能扛得住的,但国家领袖就得站在最前面做样子。 回过头来看波克罗夫斯克这场戏,它其实不是一次简单的前线视察,而是一次多层次的“战略演出”。既是对俄军的一种回应,也是对国内的一种安抚。 更是对国际社会的一种“喊话”。战争进入僵持阶段,信息战变得比火力还重要。一个城市的得失,背后牵动的是战局的走向、民意的波动、舆论的风向。 甚至还有未来谈判桌上的筹码。泽连斯基选在这个时间点现身红军城,不是偶然,更不是冲动,而是一种“必须要做点什么”的选择。 所以说,战争不是电影,没有高潮也没有结尾,只有一天天的坚持和博弈。波克罗夫斯克会不会成为一个转折点,现在还不好下定论。 但可以确定的是,它已经成了乌克兰当前局势的一个焦点,不管是战术意义还是象征意义上。这种时候,哪怕只是总统的一次现身。 也足以改变很多人的判断和态度。战争远没结束,但每一个细节,都会影响它的下一页怎么翻。