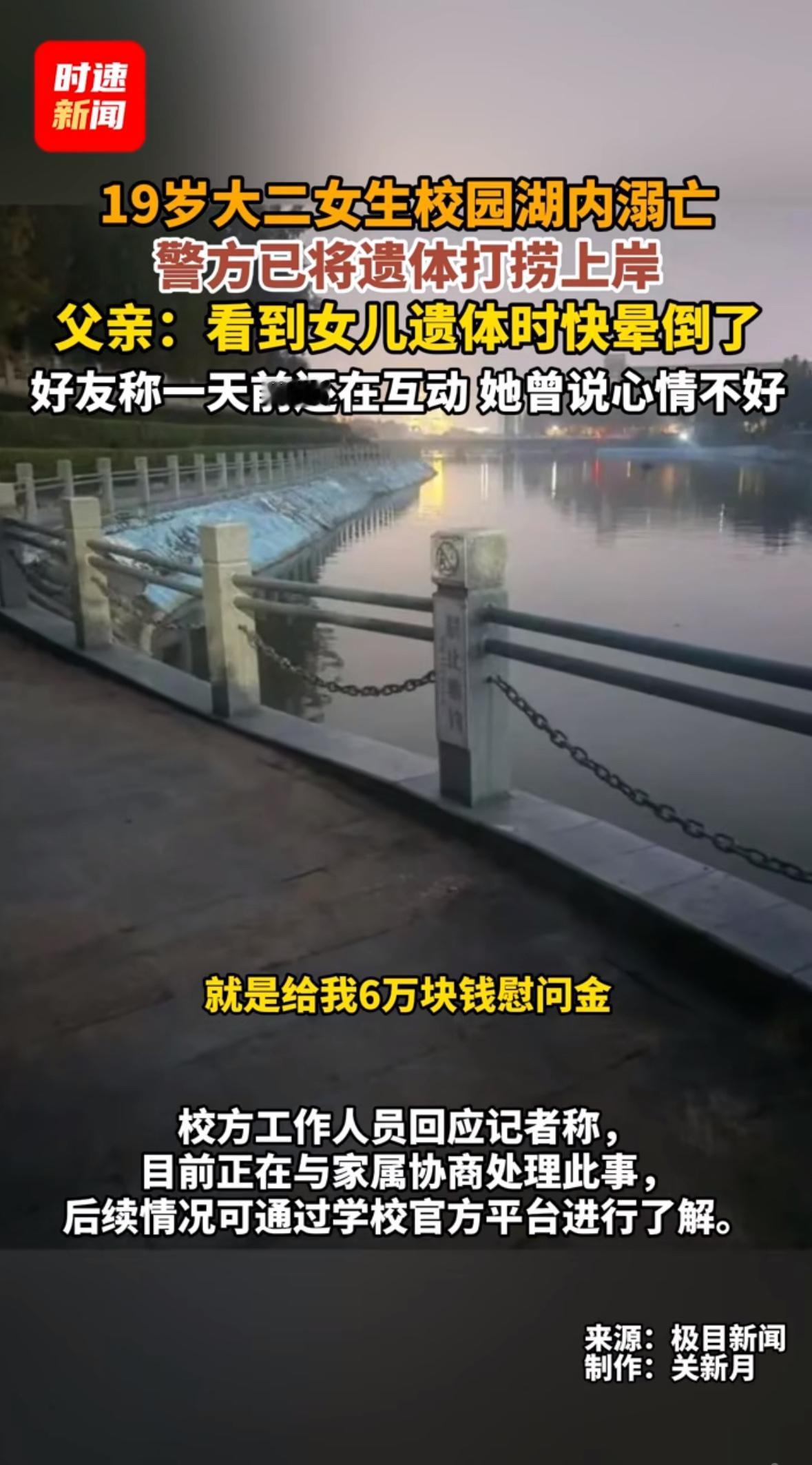

凌晨六点的校园本该宁静,郑州工业应用技术学院的保安却在巡逻时,被湖面上漂浮的黑色物体惊得倒退半步——那是19岁大二女生张琳的遗体。这个本该在教室上课、在食堂吃饭、在宿舍和室友说笑的姑娘,此刻静静地躺在冰冷的湖水里,像一片被风折断的树叶。 湖面下的沉默:一条生命如何消失在监控盲区? 10月28日凌晨0点,张琳的父亲接到学校电话时,手抖得几乎握不住手机。他最后一次和女儿联系是在三天前的晚上,视频里女儿笑嘻嘻地说“爸,我论文快写完了”,可此刻,这个笑容永远定格在了回忆里。据张琳的高中同学回忆,10月27日她还在抖音发动态,配文是“今天的风有点冷”,但评论区有人注意到,她回复另一条留言时说了句“可能撑不下去了”。 学校保安在清晨六点发现遗体,警方两小时后打捞上岸。可当家属赶到时,得到的只有“孩子是自己掉下去的”的结论。张琳的母亲当场昏厥,父亲红着眼眶追问:“监控呢?我女儿最后72小时的行踪,你们查了吗?”校方回应“正在协商”,但家属发现,女儿失踪当晚的监控画面,要么“恰好”损坏,要么“刚好”被树叶遮挡。 72小时的真空:当“心理问题”变成推责的遮羞布 这不是第一起校园溺亡事件。今年3月,湖北大学19岁的张钰臻在鄢家湖溺亡,她的羽绒服整齐叠放在长椅上,背包里装着未拆封的抗抑郁药。校方同样在72小时后才报警,理由是“以为她回家了”。更讽刺的是,张钰臻的心理咨询记录显示,她曾连续三个月预约辅导,最近一次笔记写着:“他们说‘想开点’,可我的‘想开’是沉下去。” 回到郑州这起事件,张琳的父亲透露,女儿曾因“压力太大”找过辅导员,得到的回应却是“多参加社团活动”。而校方公布的《学生心理健康管理条例》里,写着“每月至少一次心理筛查”,可家属翻遍女儿的宿舍,只找到一张皱巴巴的“心理健康测试表”,日期还是入学时的。 湖边的“遗书”:那些没说出口的求救 张琳的抖音动态成了最后的“遗书”。10月25日,她发了一条视频:镜头对着宿舍的天花板,配文是“如果有一天我消失了,记得我曾努力活过”。评论区有同学留言:“你最近怎么了?”她回复:“有些事,说了也没用。”而她的高中同学王女士透露,张琳曾私下对她说:“这个学校让我喘不过气,早晚自习、小组作业、竞赛压力……我感觉自己像一台被按了快进键的机器。” 更让人心碎的是,张琳的母亲在女儿遗物里发现了一本日记,最后一页写着:“今天路过湖边,看着水面的波纹,突然想,如果跳下去,是不是就能解脱了?”可当家属拿着日记找校方理论时,得到的回应是:“学生有隐私权,我们不可能每天翻学生日记。” 沉默的链条:谁该为19岁的生命负责? 从贵州铜仁学院学生因早晚自习压力跳湖,到海南海口经济学院监控“恰好”全坏,再到如今的郑州溺亡案,一个残酷的现实摆在眼前:当学生发出求救信号时,校方的“应急机制”往往成了“推责机制”。心理咨询室排着长队,辅导员忙着填表格,监控摄像头要么“坏”,要么“没拍到”,而家长得到的永远是“正在调查”“深表痛心”。 张琳的父亲在殡仪馆抱着女儿的遗体哭喊:“你才19岁啊!你说要考研究生,要带我们去看海,你怎么能说话不算数?”这句话,像一把刀扎进所有人的心里。我们不禁要问:当“心理健康”变成报表上的数字,当“安全保障”变成文件里的条款,当“家校沟通”变成事故后的道歉,19岁的生命,到底该由谁来守护? 湖面终会平静,但伤痛不该被掩盖 如今,郑州工业应用技术学院的湖边多了几束白菊,可张琳的笑声永远留在了2025年的秋天。这起事件不是孤例,它是无数“张琳们”用生命发出的呐喊:当压力超过承受极限,当求救得不到回应,当“想开点”变成最后的催命符,我们还能做些什么? 如果你也曾感到窒息,如果你也曾想放弃,请记住:你的痛苦不是软弱,你的求救值得被听见。而那些掌握着“应急机制”的人,请别再让“正在协商”变成“已经来不及”。 现在,轮到你说了:你身边有过类似的“沉默求救”吗?你认为校方该承担什么责任?在评论区留下你的故事,或许你的声音,能成为照亮下一个“张琳”的光。 来源:极目新闻

![郑州妻儿3人遇害案,最先到现场的,是男子的母亲和岳父母。[哭哭]只见地面被打扫干](http://image.uczzd.cn/15099444483769248322.jpg?id=0)

用户14xxx72

大学上早晚自习的目的是什么?升学?营造学习氛围?便于管理?约束学生?

用户14xxx37

现在大学还管这么严?