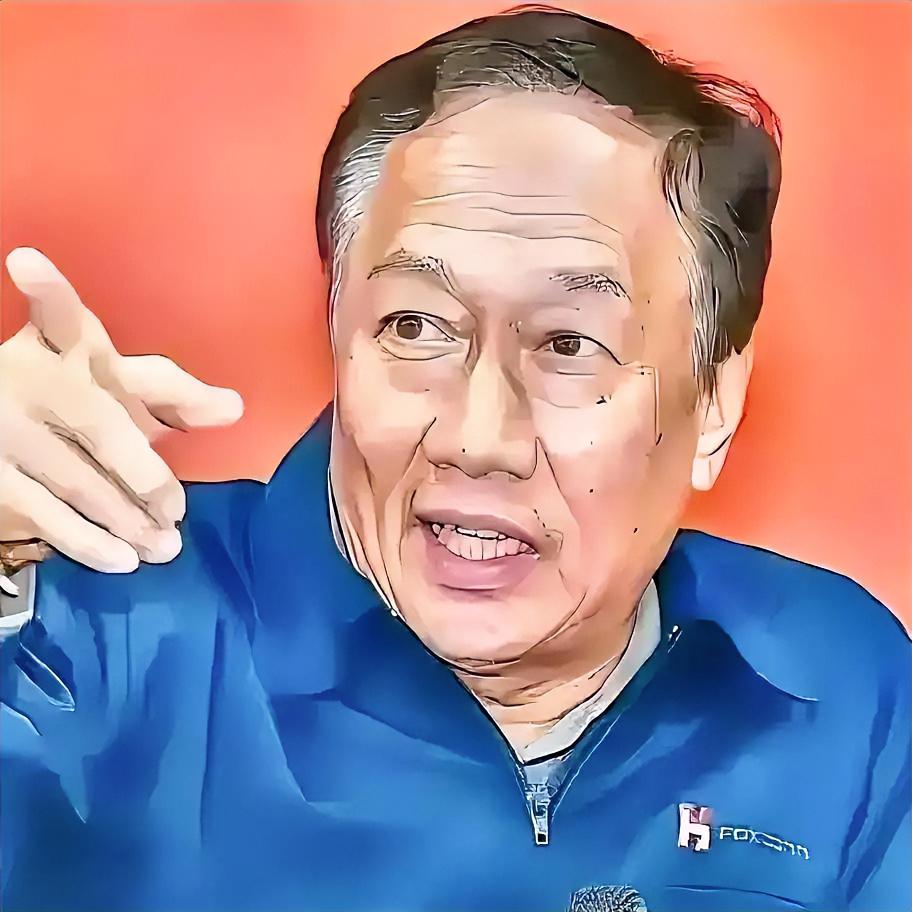

[太阳]近来,郭台铭在接受媒体采访时掷地有声地抛出一番话:“没有大国支持的政权注定会沦为他国的殖民地,比起惨淡收场,我宁愿选择依附于大陆。”这话初听带着点刺耳的直白,却藏着这位商界大佬摔过跟头后的通透感悟,更折射出两岸关系里最朴素不过的现实逻辑。 (信息来源:环球网——深耕中原十五载,苹果携手富士康点亮中国制造“河南名片”) 作为横跨两岸的制造业巨头,富士康的发展轨迹始终与两岸关系紧密交织,而其近年来的一系列动作,更清晰勾勒出从政治投机到务实深耕的深刻转变。 这种转变并非偶然,还记得2023 年,郭台铭宣布参选台湾地区领导人后,其在选举中抛出的诸多争议言论,暴露了试图在两岸之间投机取巧的心态。 这种政治表态很快传导至商业领域,最终富联科技(武汉)有限公司因编造虚假计税依据被罚款,鸿海股价应声下跌。彼时郭台铭还嘴硬放言能随时从大陆撤走,但现实给他响亮一击。 2025 年一季度数据显示,大陆仍贡献富士康 52% 的营收,占比比其他所有地区加起来还多,苹果84.8%的订单仍攥在中国工厂手里,印度厂区再怎么赶工,也补不上产业链的短板。 海外扩张摔得灰头土脸,大陆市场却稳稳托住基本盘,这种强烈反差让这位商界大佬终于尝到 “离开大陆寸步难行” 的滋味。 危机里的反思,成了转变的真正起点。郭台铭慢慢看清,两岸经济早就是 “你中有我、我中有你” 的共生格局,耍政治小聪明只会动摇自己的商业根基。 大陆一直是台湾最大的贸易顺差来源地,台商在大陆的投资获利更是创下新高。这些数字背后是大陆现成的产业链配套、庞大的消费市场和稳当的政策环境,而这正是富士康在全球敢拼敢打的核心底气。 从 2023 年 2 月到 4 月,富士康董事长刘扬伟 60 多天里三趟奔赴河南,喊出 “再造新富士康” 的口号,这才算把战略重心真正拉回了大陆。 2024 年起,富士康用真金白银的投资兑现着转变。当年 10 月,富士康新事业发展集团花 1.5 亿元拿下郑州郑东新区的地块,砸 10 亿建总部。 今年 2 月,总部及研发中心正式开工,这座涵盖管理、研发、金融等七大功能的总部,被当成了富士康全球创新的 “心脏”。 更关键的新布局也同步推进。在郑州航空港建电动车试制中心,规划着国际一流的示范产线;搞新能源电池公司,一步步推进固态电池的研发;还跟英伟达联手建芯片厂。 对企业自身来说,靠着郑州基地的升级,富士康从老代工模式跳进了高端制造的新赛道,2025 年工业富联股价回升,帮郭台铭重新坐回台湾首富的位置。 富士康的深耕对河南而言,像颗 “种子”,带动新能源汽车、储能等产业链扎堆落户,郑州航空港的外贸进出口规模直接冲到全国第一。 而在更大的层面上,富士康的动作成了两岸关系中最鲜活的例子。郭台铭曾抛出糊涂话,但最后还是市场理性压过了政治投机。 就像富士康新事业发展集团董事长崔志成说的:“投资大陆的决心是确定的”。这份清醒,藏着商人对经济规律的通透认知,大陆早就不只是个制造车间,更是创新的源头和市场的核心。 要知道,郭台铭本就该懂这些。三十年前他靠着大陆的廉价土地、劳动力和优惠政策,从百来人的小厂房滚成全球代工巨头。可发家后他一度不认账。 作为商人,他比谁都清楚,离开大陆的支持,跟着外人瞎转悠,最后只能被别人捏着鼻子走。可直到折腾一圈,他才明白,大陆不是他想走就走的靠山,而是台湾经济和企业的命根子 这不是什么高深大道理,就是最实在的现实。两岸同根同源,经济早拧成了一股绳,离开大陆的支持,台湾根本撑不起来。这点门道,郭台铭摔了个跟头,也算彻底想明白。