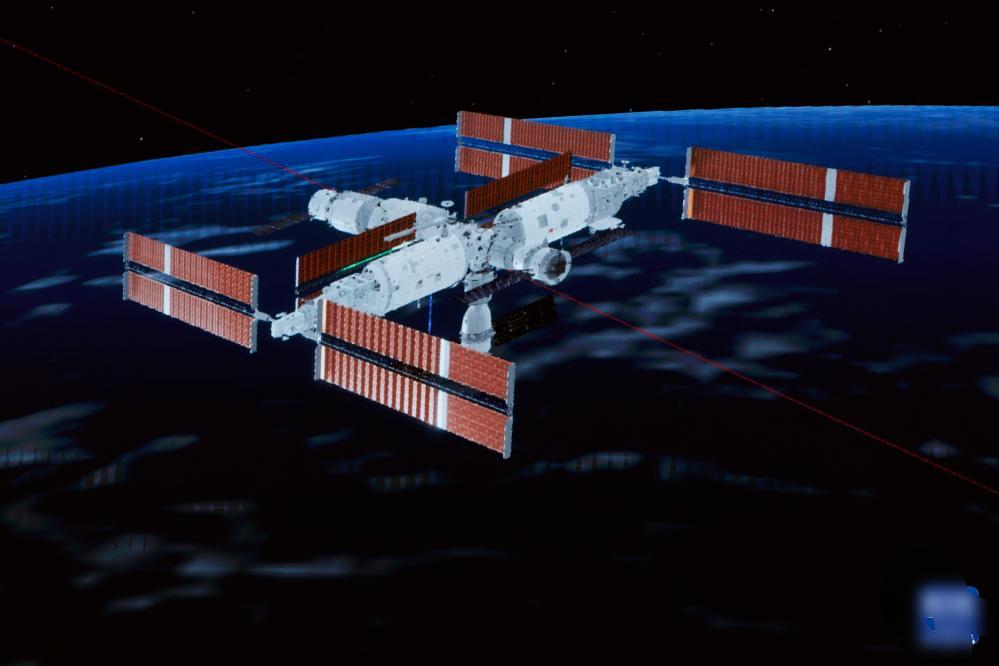

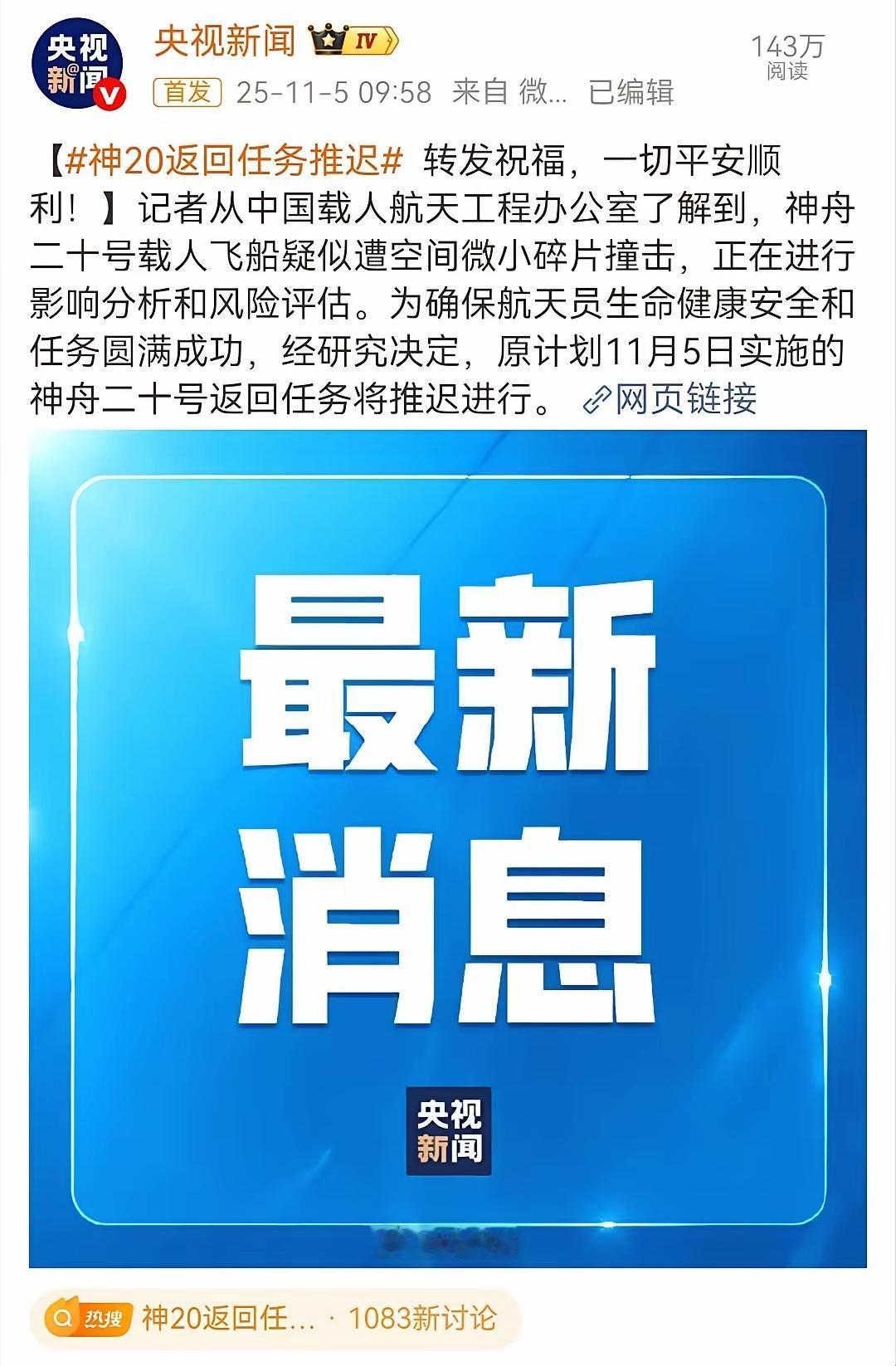

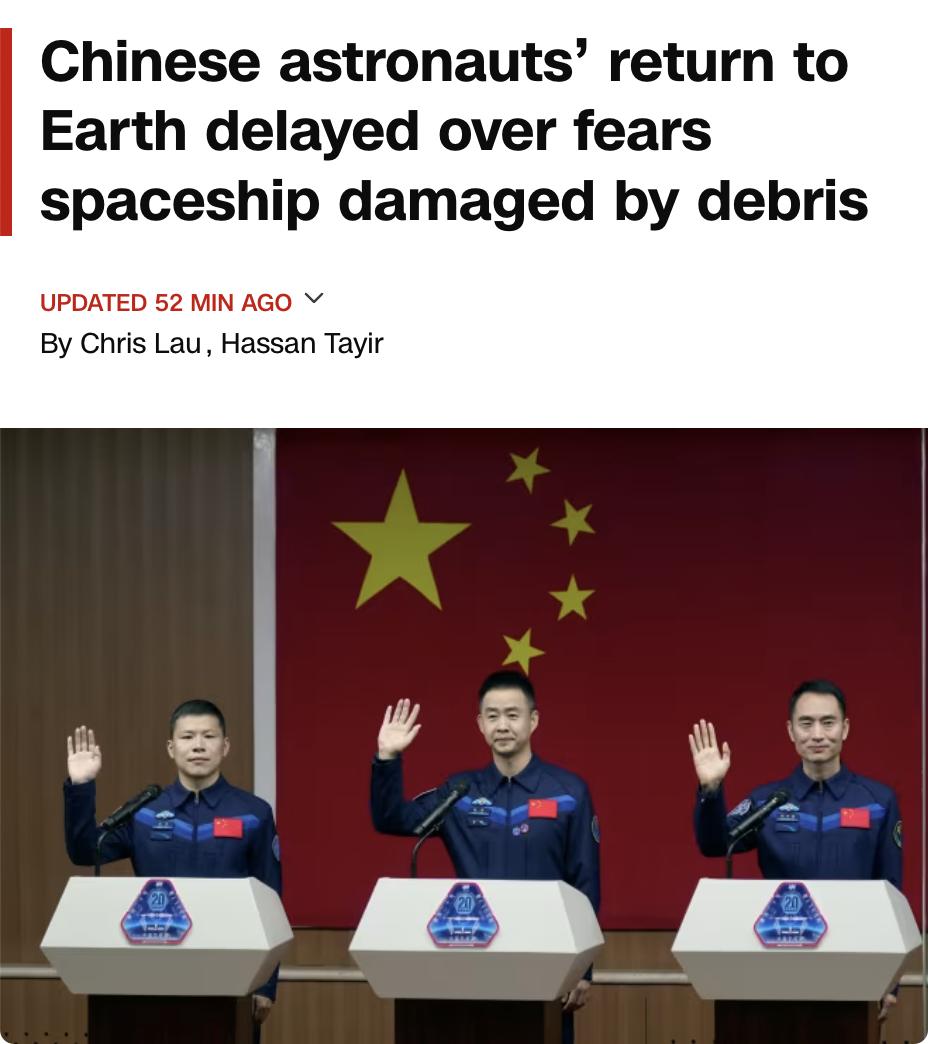

估计现在最让人担心的 事情得从返回舱脱离空间站说起。那天神舟二十号按计划启动返回程序,推进舱发动机点火姿态都好好的,可就在进入大气层前的 “刹车” 阶段,地面测控中心突然发现返回舱的气动参数有点 “飘”。 不是大问题,但航天这行讲究 “差之毫厘谬以千里”,地面指挥中心当即叫停返回程序,让飞船临时调整轨道回到安全空域。消息一出来,有人担心是不是飞船出了大毛病,其实懂行的都知道,这恰恰是应急系统在 “正常工作”。 这种从容劲儿,可不是临时抱佛脚练出来的。早在 2003 年杨利伟乘神舟五号飞天时,科研人员就把返回段的意外情况想透了。那会儿光返回舱的应急预案就做了几十套,小到降落伞开伞偏差,大到热防护层破损,每一种可能都有应对方案。 从神舟一号到神舟二十号,这二十次任务里,这套应急体系跟着升级了十几次,现在早就成了覆盖 “待发、发射、轨道、返回、着陆” 全阶段的 “生命盾牌”。就像家里的灭火器,平时放在角落不起眼,真出事了才知道多管用。 现在大伙儿最关心的,无非是两件事:气动预案能不能顶用?神舟二十号本身还安全吗?先说说气动这事儿。返回舱再入大气层时,就像以十倍音速往水里扎,气动外形稍有偏差就可能 “跑偏”,甚至被高温烧穿 —— 美国哥伦比亚号航天飞机就是栽在了热防护瓦上。 但中国的预案早把这步算进去了:神舟飞船的返回舱是 “钟形” 设计,这种形状能让气流自动 “托着” 飞船减速,就算出现小偏差,舱体自带的姿态控制系统也能在 0.1 秒内调整过来。而且每次任务前,科研人员都会在地面风洞里模拟上万种气流环境,从极寒到酷热,从平流层到电离层,早就把各种极端情况测了个遍。 再说说飞船的安全性能。神舟二十号用的逃逸系统,还是那个被称为 “生命之塔” 的老伙计 —— 长征二号 F 火箭顶端的逃逸塔。这玩意儿看着像根避雷针,实则是个 “超级救生艇”,里面藏着 10 台固体发动机,一旦出事能在 2 秒内把返回舱拽到 3 公里外的安全区。 更关键的是飞船的 “贴身防护”:舱体密封件是航天四院的绝活,一个小小的舱门密封材料要过 20 项考核,还得扛住 8 万次疲劳试验,确保在太空真空里也严丝合缝。现在地面专家团队已经调出了神舟二十号的出厂检测数据,从发动机推力到热防护层厚度,每一项都符合标准,不存在 “安全隐患” 一说。 可能有人会问:“既然是不可预见的事故,怎么能保证完美解决?” 这就得说说中国航天的 “双保险” 了。 天上,神舟二十号本身就是空间站的 “轨道救生艇”,就算返回舱真出大问题,航天员还能退回空间站待援;地上,酒泉卫星发射中心早就有一艘应急救援飞船在待命,只要一声令下,10 天内就能发射升空。 更别提航天员自己了,他们每次训练都要模拟几十种应急场景,从手动操作返回舱到在轨维修设备,早就练得炉火纯青。上次神舟十八号任务中,航天员就曾手动调整过返回姿态,跟这次的情况比起来,简直是 “小儿科”。 其实在航天史上,返回段出意外并不新鲜。1971 年苏联联盟 11 号飞船就是因为返回舱分离异常,导致 3 名航天员遇难;美国波音的星际线飞船也曾因为阀门故障,让航天员滞留太空 9 个多月。 但中国航天的不同之处在于,我们把 “万一” 当成 “一万” 来准备。就拿这次的气动参数偏差来说,虽然是第一次在神舟二十号上遇到,但类似的工况早就在地面模拟器里重现过百次,对应的解决方案就在测控中心的数据库里躺着,根本不用临时琢磨。 这会儿再看天上的情况:航天员乘组已经开始了在轨休整,每天按时做体能训练,还抽空完成了几项空间站设备巡检。 地面团队则在紧锣密鼓地做两件事:一是用超级计算机推演气动修正方案,确保下一次返回万无一失;二是复盘神舟二十号的飞行数据,排查是否存在设备老化问题。 说到底,这次意外更像一次 “压力测试”,测出了中国载人航天应急体系的硬实力。 从神舟五号的 “单船应急” 到现在的 “天地一体救援网”,从几十套预案到数千项故障应对程序,中国航天的安全底气,从来不是靠运气,而是靠 “把风险想在前面,把预案做在前面” 的严谨。 那些觉得 “出意外就是技术不行” 的人,恐怕忘了:太空探索本就是在未知中开路,真正的强大不是从不犯错,而是犯错后能稳稳接住。 现在就等着地面团队敲定最终方案了。不出意外的话,再过几天,神舟二十号就能带着航天员平安落地。 到时候大伙儿就会明白:所谓 “意外”,不过是中国航天向更高精度迈进的垫脚石;所谓 “多聚几天”,不过是给这群太空探险家的一段小插曲。毕竟对早就把 “安全绳” 系牢的中国航天来说,这样的考验,早就在意料之中。