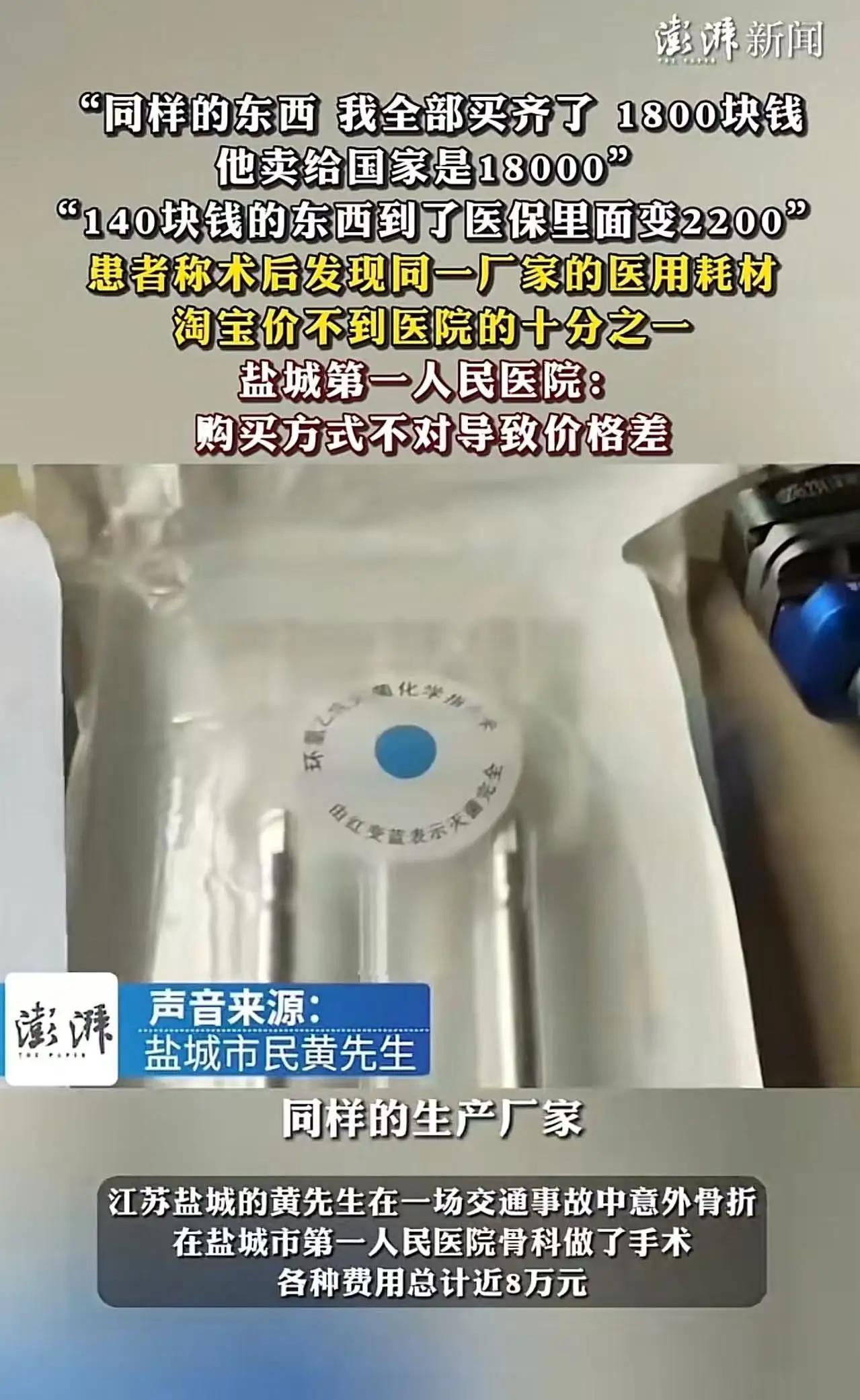

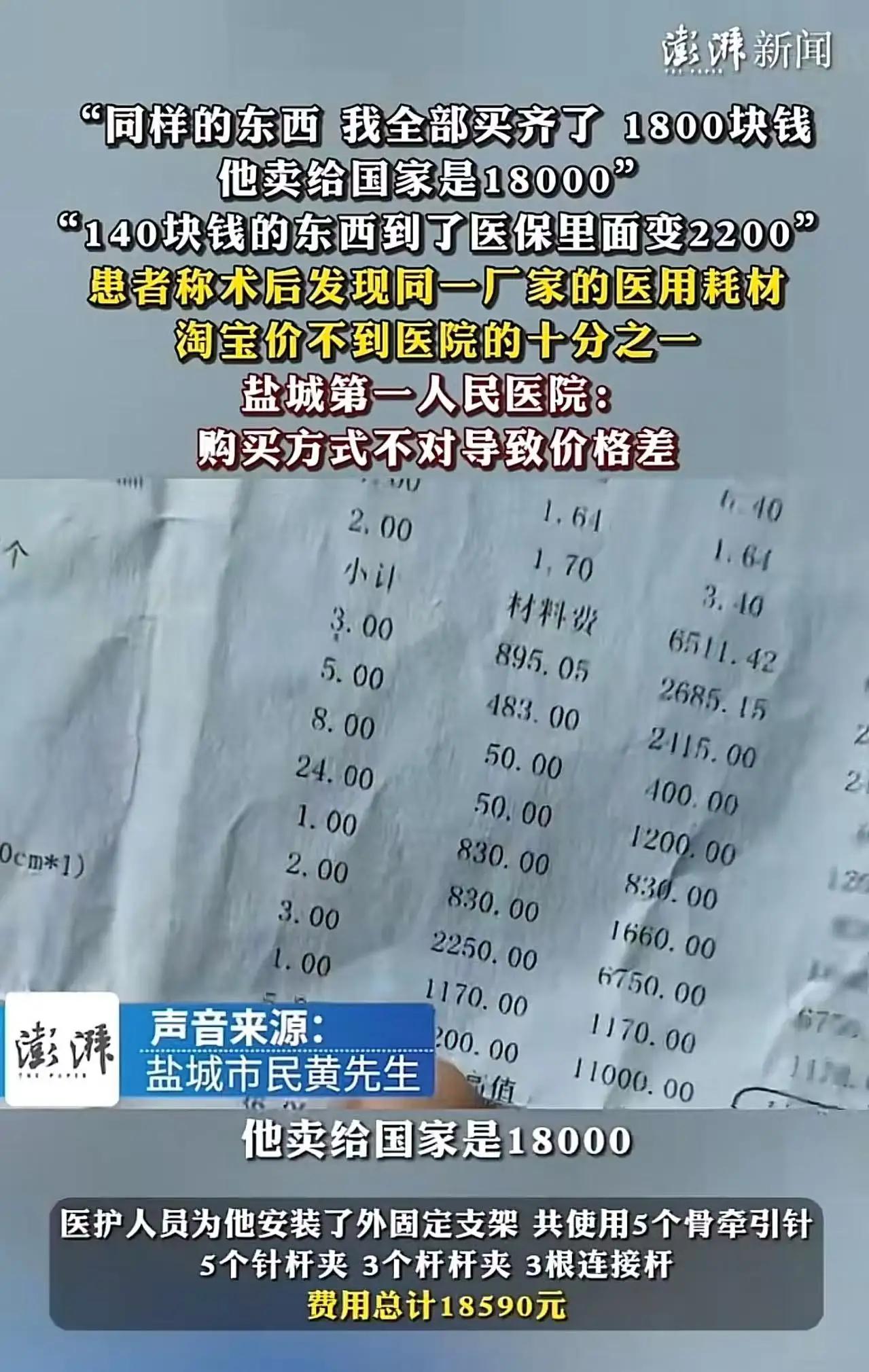

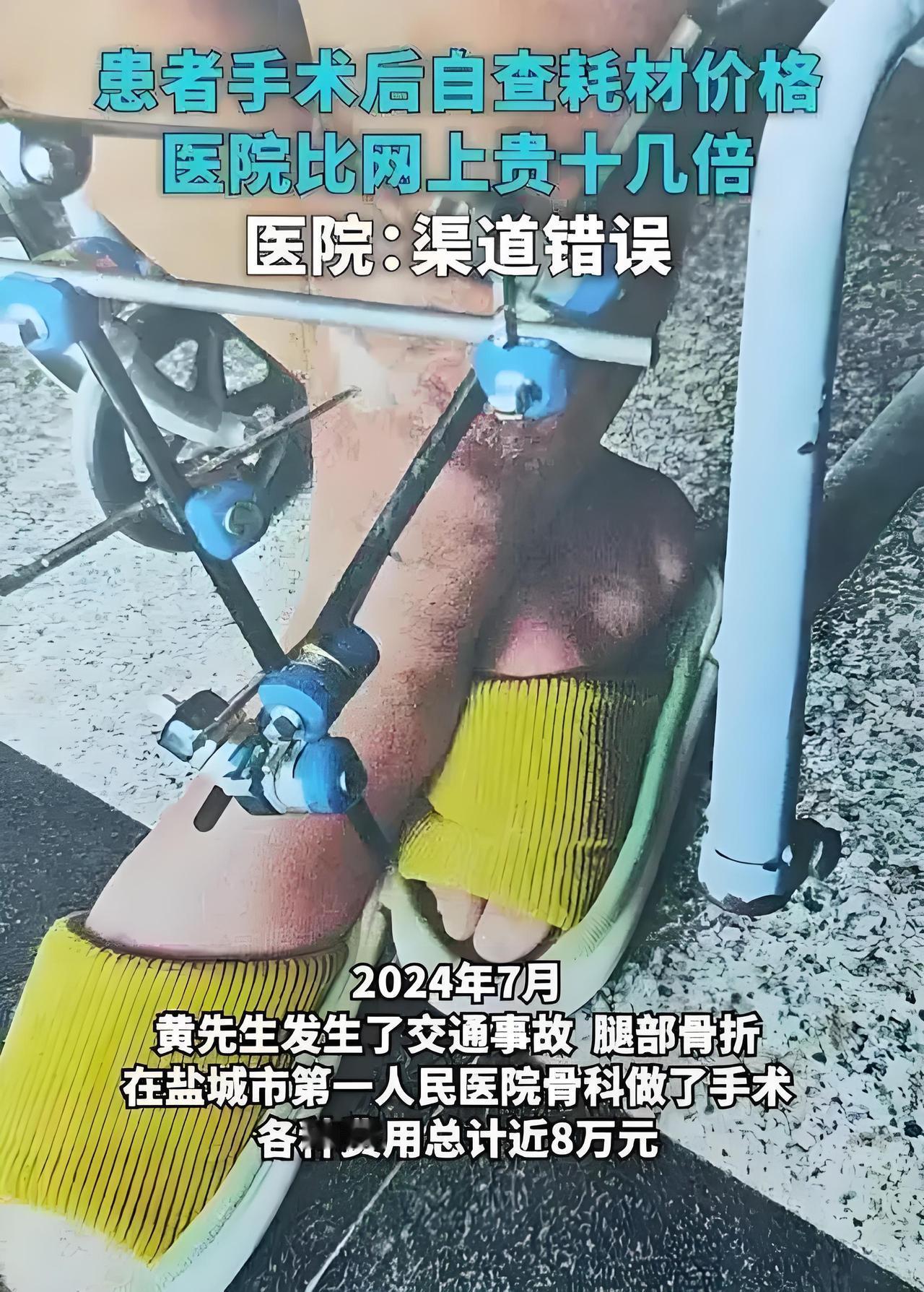

"1800变18000!医院耗材暴利黑幕曝光,我们交的医保钱到底进了谁的口袋?" 当张先生颤抖着手点开购物网站时,他怎么也想不到,这场胆囊切除手术带给他的震撼,远超过术后的刀口疼痛。 手机屏幕上明晃晃的"同厂家同型号"六个字,像一记耳光打在所有医疗消费者的脸上——医院采购价18000元的止血材料,电商零售价竟然只要1800元! 记者调查发现,这款由某上市公司生产的医用防粘连膜,在江苏省药品采购平台的中标价显示为18000元/片。 但诡异的是,该企业官网招商页标注的"建议零售价"仅为2800元,而在某医疗器械批发网站,同规格产品团购价甚至低至1800元。 更讽刺的是,经过医保报销后,张先生自付部分刚好是1800元——和网购价一分不差! "这根本不是个例!"某三甲医院采购科离职人员向记者透露。 耗材流通环节存在惊人的"价格放大器"现象:厂家实际成本约800元的产品,经过"招标服务费""学术推广费""渠道维护费"等层层加码,最终医院采购价就会变成成本的20倍。 而这些费用,最终都转嫁给了医保基金和患者。 看着出院结算单上"医保基金支付16200元"的明细,张先生红了眼眶:"我每月工资6000块。 医保个人部分要交500多,现在才明白我们交的钱都去哪了!"这条朋友圈瞬间引爆网络,点赞数破万的同时,也撕开了医疗采购体系最敏感的神经。 中国医保研究会副会长指出:"带量采购改革后,心脏支架从1.3万降到700元证明,挤掉流通环节水分完全可行。 "但为何普通耗材仍存在如此暴利?根本在于某些地方保护形成的"灰色利。 链"——有经销商坦言:"医院要留出空间打点各个环节,不然产品根本进不了采购目录。" 令人振奋的是,国家医保局近期已启动骨科耗材全国联采,江苏等省份也开始试点"耗材零差价"政策。 正如网友"白衣天使"的留言:"当阳光照进采购黑箱,省下的每一分钱都能让更多老百姓看得起病!"社会热点 医疗黑幕