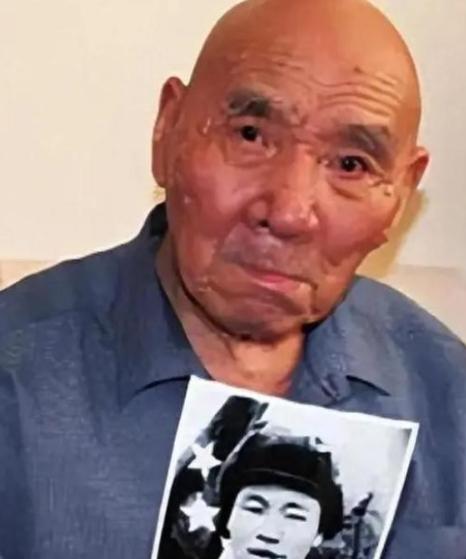

1953年,毛主席见到志愿军“打坦克英雄”苏吊蛋后,觉得这个名字实在不雅,便笑着对他说:“我把你的名字改一下,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在山西太原的乡村,苏吊蛋这个名字自小就伴随着一个农家孩子的成长,家中长辈寄望于“贱名好养活”,用乡音中带调侃色彩的称呼,给孩子多添一份生命的顽强,苏吊蛋的性格也印证着这份朴素的愿望,少年时期的他,调皮好动,常被大人责备,但正是这样的天性,使得他在后来的人生旅途中具备了独特的生存本能和战斗直觉,村头巷尾的玩耍,练就了灵巧的身手,也磨砺出一股不服输的韧劲,这种从小养成的本色,成为他投身军旅、走上战场时最为宝贵的底色。 苏吊蛋参军以后,经历了解放战争与抗美援朝的严酷考验,战火纷飞的年代,战场并不只考验胆量,更需要敏锐的应变能力,在解放太原的攻坚战中,苏吊蛋主动请缨,带领战友从侧翼突入敌阵,身负重伤依然咬牙坚持,最终用手中的最后一枚手榴弹,撕开敌军防线,为部队赢得了宝贵的胜机,进入朝鲜战场,苏吊蛋的成长愈发显著,炮兵的岗位对技术要求极高,仅凭耳朵分辨炮弹落点的微小偏差,这一手本领让许多老兵都称道,在甘凤里阻击战役中,面对敌军坦克逼近,通讯中断、命令未至,苏吊蛋果断下达开火指令,这一决断打乱了敌军部署,成为转折点,苏吊蛋身上的本能与智慧,在战场上充分结合,完成了从“只凭胆气”到“善于权变”的升华。 1951年,苏吊蛋作为战斗英雄代表参加全国政协会议,会上关于军服改革的讨论,出身一线的苏吊蛋提出了自己朴素的见解,建议保留军服口袋以便携带物品,这一真实的建议引起了毛泽东主席的关注,在得知苏吊蛋的名字后,毛主席亲笔为他更名为“苏兆丹”,新的名字不只是文字的变更,更是对一位战士赤胆忠诚的肯定和厚望,兆寓意吉祥,丹象征忠心,苏兆丹对这份荣誉极为珍视,将写有新名字的纸条细心叠好,随身保存,家中后辈也因这份与国家命运紧密相连的名字感到骄傲。 荣光闪耀的高峰过后,苏兆丹开始了平凡的生活,复员转业后,进入太原耐火材料厂,与工友们一同劳作,面对工作中发现的不正之风,苏兆丹依然保持着战场上的直率与正义感,坚决维护原则,即使因此受到误解和排挤,苏兆丹依旧选择了沉默而坚韧地面对,他从不主动提及自己的军功和荣誉,将那些见证往昔荣光的勋章和证书一一封存,日常生活中,苏兆丹担任着最为辛苦的工作,挑粪掏厕十八载,即便在艰难的环境下,苏兆丹依然一言不发,默默承担起生活的重担,家人并不知晓苏兆丹曾经的英雄过往,邻里间也只把他视为一位普通的劳动者,苏兆丹用实际行动践行着自己的信仰,将功勋与荣耀深埋心底,把责任和坚守落实在每一天的劳动中。 无论身处何地,始终相信正义和公道不会被遗忘,尽管与老部队失去联系多年,苏兆丹依然保持着对组织和国家的信任,从未有过怨言,1978年,老部队辗转反复,终于在太原郊区寻到了这位曾经的“打坦克英雄”,面对迟来的认可,苏兆丹表现得异常平静,名誉归来之时,他已将过往的风雨和荣耀都化作生命的常态,面对家人和后辈的疑问,苏兆丹只以平和的语气解释,名字只是代号,做人要有良心,对于苏兆丹而言,个人荣誉远不及踏实做人、诚实守信来得重要。 无论是冲锋陷阵的英勇,还是耕耘乡野的平凡,都在默默书写着属于自己的光辉篇章,世人或许会记住那个被最高领袖亲赐新名的英雄,但更值得铭记的,是苏兆丹将荣誉转化为无声坚守的选择,他用实际行动证明,不论名字如何更迭,身份如何变化,内心的信念和责任始终不变,正是这种坚守,让苏兆丹的生命在历史长河中熠熠生辉,成为一代人心中不灭的榜样。 信息来源:新华社解放军分社编.战斗英雄 第5卷.新华出版社.1999.02.第73页