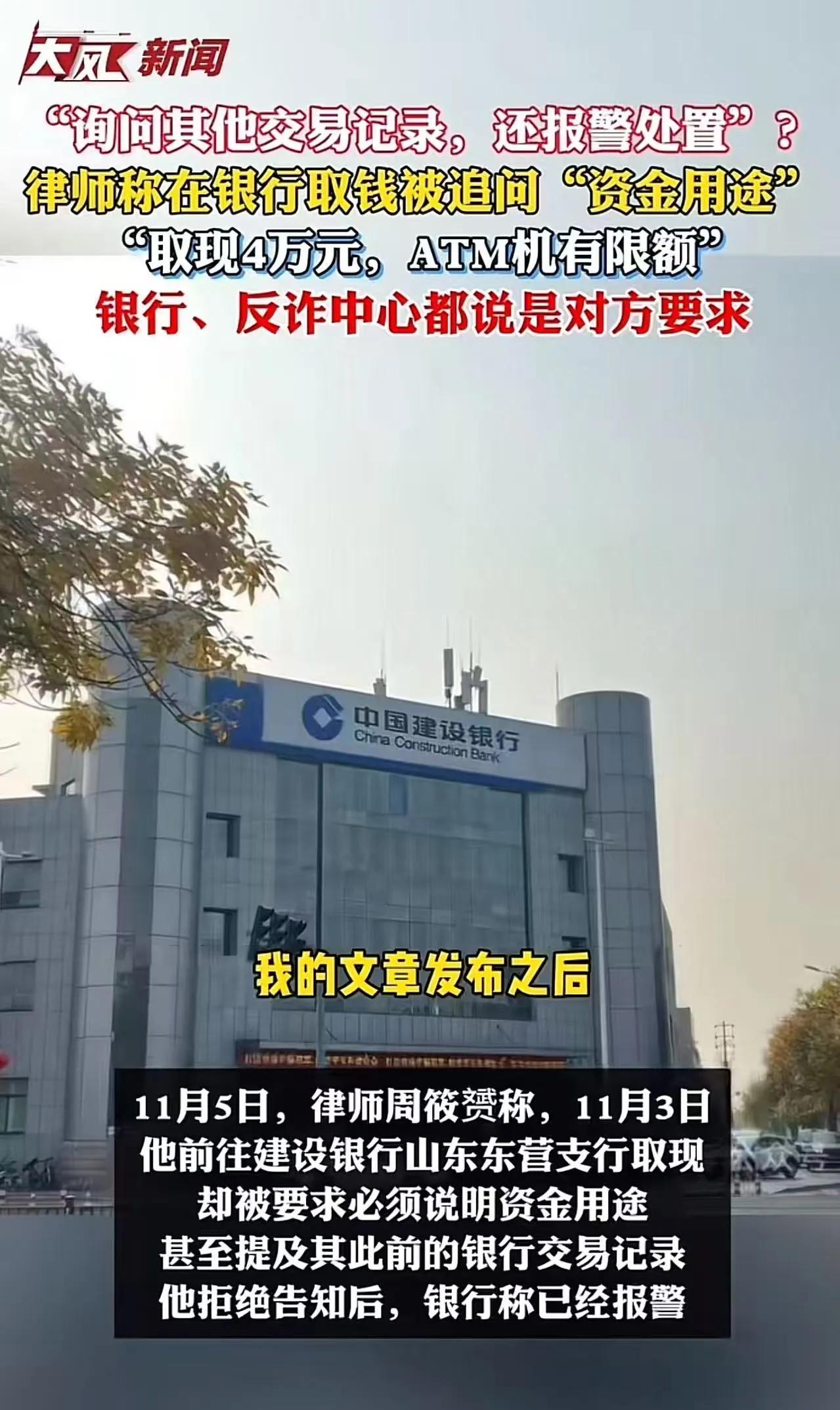

银行这次碰到硬茬了!”山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完…… 事情的背后,隐藏着我们每个人都可能遇到的隐私与权益的碰撞,也折射出银行与客户之间那条微妙而敏感的界线。 事情发生在山东东营,一位律师前往银行取款4万元现金,原本只是普通的金融操作,却意外引发了一场风暴。当他被追问“资金用途”时,律师坚决拒绝,理由很简单——这是个人隐私,理应受到尊重。可是,银行的反应却出乎意料——不仅没有理解,反而报警处理,试图用强制手段逼问。 想象一下:一个职业律师,平日里为客户维权,今天却在银行门口被“盘问”到尴尬地不知所措。这一幕,让许多网友都愤怒了:银行是不是太过头了?难道隐私权就可以被随意侵犯?更何况,取款4万,绝非天文数字,为什么会成为“可疑资金”?这背后,似乎折射出某些金融机构对“合规”的过度解读,变成了对普通人隐私的“无限索取”。 这件事一经曝光,银行领导迅速低头道歉,似乎事情暂时得到了解决。但细想一下,事情的核心还远没有结束。我们不得不问:我们的隐私,到底还剩多少?在这个信息爆炸、数据泛滥的时代,个人的隐私权应得到怎样的保护?银行的“追问”是不是一种“无形的监控”?这种“以防范为名”的操作,是否已经偏离了合理的边界? 更令人深思的是,这起事件折射出的是一个普遍的社会现象——在数字经济高速发展的今天,隐私变得越来越脆弱。我们每个人都像那位律师一样,站在个人权益的前沿,却可能在不经意之间,将自己暴露在了“被监控”的危险中。银行的行为,让我们不得不反思:在追求安全与合规的同时,我们是否也在失去一些本应属于个人的权利? 这不仅仅是一场关于隐私的争论,更是一面镜子,照出了现代社会的“信任危机”。我们需要的是制度的完善,是对个人隐私的真正尊重,而不是用“合规”之名,变成一种无声的监控。 这起事件,或许让银行和我们每个人都敲响了警钟:在追求安全的同时,别忘了守住那份属于自己的底线。我们期待的是一个更加公平、尊重个人权益的社会,而不是一个“谁的隐私都可以被问询”的世界。因为,真正的安全,是彼此的尊重与信任,而不是盲目的“追查”与“监控”。隐私 尊重 信任