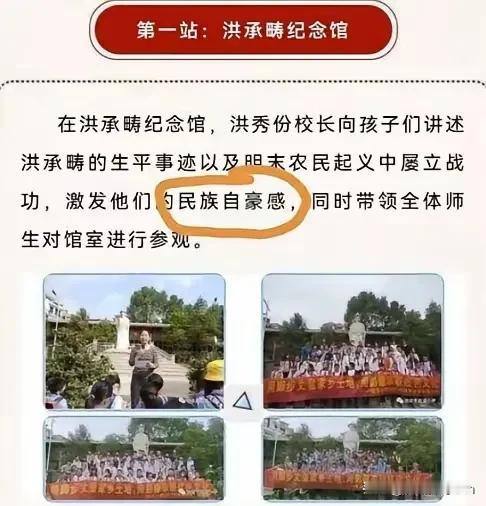

太可怕了,连清朝都把这货贬为贰臣,我们还有人公开地、明目张胆地把他称为忠臣,还爱国主义教育,疯了。 这段时间,我已经看到了很多歌颂洪承畴的文字,甚至有人说他是玄烨的父亲,为了让中华再次落入中国人之手,“委屈降清”。 这种说法不仅荒诞,更是对历史的公然篡改。玄烨即康熙帝,其生父为顺治帝福临,这在《清史稿·世祖本纪》中有明确记载,顺治遗诏清晰指定“朕子玄烨,佟氏妃所生”,是合法的皇位继承人。 中央民族大学严实副教授团队的DNA检测更给出铁证,通过比对爱新觉罗后裔的Y染色体,确认从皇太极到雍正的父系传承完整无误,玄烨的皇室血脉从未掺杂外人基因。 洪承畴生于1593年,玄烨出生于1654年,彼时洪承畴已61岁,孝庄太后也已41岁,所谓“私生子”之说连基本的时间逻辑都无法成立。 洪承畴的人生轨迹,从来与“委屈降清”无关,而是一场从明朝柱石到清廷贰臣的彻底转向。他出身泉州农家,因恩师洪启胤赏识其天赋免费授业,才得以走上仕途。 万历四十四年考中进士后,从刑部主事一路升至陕西三边总督,成为崇祯朝镇压农民起义的核心将领。他曾大破李自成,将其逼至商洛山中仅余18骑,是明末少数能稳定战局的重臣,崇祯帝对他寄予厚望,在他调任蓟辽总督时给予全权信任。 松锦之战中,他本主张稳扎稳打,却因兵部尚书陈新甲催战、崇祯帝遥控指挥被迫冒进,最终因副将夏承德叛变城破被俘。 被俘初期的绝食拒降,不过是洪承畴权衡利弊前的姿态。 皇太极派范文程劝降时,见他反复拂去衣上灰尘,当即断定“承畴不死矣,对敝袍犹爱惜若此,况其身耶”。皇太极亲赠貂裘的举动,彻底击垮了他的心理防线,这位曾受崇祯重托的总督最终俯首称臣。 降清后,他立刻化身清军入关的“向导”,献策多尔衮“出其不意从蓟州、密云疾行而进”,直取北京。江南抗清运动兴起时,他又接替多铎推行高压统治,虽名义上“以抚为主”,实则参与镇压反清势力,处斩黄道周等忠臣。 连一手利用他的清朝,都从未真正认可其“忠诚”。乾隆四十一年,清廷下诏编纂《贰臣传》,明确将洪承畴等120余名降臣打入另册,目的便是“崇奖忠贞”“风励臣节”。 乾隆虽承认他“宣力东南,颇树劳伐”,却始终强调其“大节有亏”,将其编入甲编,与祖大寿等降臣并列,既不否认其功绩,更不掩饰对其失节的鄙夷。 1936年,《贰臣传》更被重新命名为《明末汉奸列传》,将其列为巨奸代表,用以警醒世人叛国者终将遗臭万年。 那些歌颂洪承畴的言论,无视了最基本的历史事实。他降清后建议“汉人养活旗人”,推行的政策本质是巩固清廷统治,而非所谓“拯救中华”。 钱穆在《国史大纲》中直斥其为汉奸,范文澜更批判他“丧尽羞耻心”,这些评价恰是对其行为的精准定性。明末确实有崇祯帝催战、朝局混乱等问题,但这绝非背叛的借口,同期的卢象升、孙承宗等将领,皆以死殉国,用生命诠释了“忠贞”二字,与洪承畴形成鲜明对比。 历史评价的底线,在于尊重事实。洪承畴的功绩与过错本可客观讨论,但将其美化成“忠臣”甚至编造“忍辱负重”的剧情,无疑是对历史的亵渎。乾隆编纂《贰臣传》时早已看透,“忠义”二字容不得半点虚假,即便为异族统治者,也需借批判贰臣维护伦理底线。 尊重历史才是真正的爱国主义教育,篡改历史、美化叛徒只会消解民族精神的根基。洪承畴的历史定位早已明确,任何试图颠倒黑白的言论,终究经不起史实的检验。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。