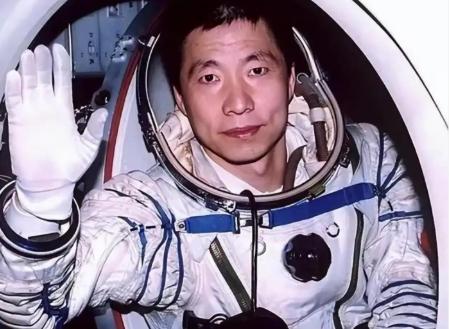

[太阳]杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 (信息来源:新华网——权威访谈|张扬对话杨利伟:从一人一天到“天宫时代”) 当年他搭乘神舟五号攀登太空时,遭遇了三次让人捏紧拳头的惊险时刻,每一次都像在鬼门关前走了一遭。 2003 年 10 月的酒泉卫星发射中心,长征二号F火箭带着神舟五号直冲云霄,杨利伟肩负着全国人的期待,开启了中国第一次载人航天飞行。 可升空的路一点都不顺利,当火箭飞到离地面三四十公里高的时候,突然和飞船产生了强烈的共振,这种情况在地面训练时从来没模拟过。 8 个 G 的负荷让舱里的东西都剧烈晃动,杨利伟眼前一片黑,感觉五脏六腑都要被震碎了,甚至觉得自己可能要牺牲了。 但他咬着牙坚持了 26 秒,直到共振慢慢消失,飞船才又恢复正常上升。这次惊险的经历,给后来的航天工程提供了关键的共振数据,让火箭设计变得更完善。 在太空飞行的21 小时23分钟里,杨利伟除了完成既定任务,还遇到了一件怪事——“太空敲门声”。 当时飞船在椭圆轨道上飞行,他总能听到 “咚咚” 的声音,像用木榔头敲铁桶,没什么规律,白天晚上都可能出现,既不是从飞船内部传来的,也不像从远处太空来的。安静的太空中,这声音让他心里有点发毛。 后来神舟六号、七号的航天员也听到过,经 “月宫一号”实验和跟俄罗斯同行交流,才弄明白原来这是密闭的舱体在压力变化时,内壁材料轻微变形发出的声音,是正常现象,之前那些关于太空的离奇猜测也总算有了答案。 返回地球时,更惊险的考验来了。飞船进入离地面100 公里左右的大气层,和空气摩擦产生的高温有1600 到1800 摄氏度,舷窗被烧得通红。突然,右边舷窗出现了像强化玻璃破碎一样的裂纹,还越变越多,接着左边的舷窗也有了裂纹。 杨利伟一下就想到了美国“哥伦比亚号”航天飞机因防热板裂缝解体的悲剧,心里慌得不行,但他很快冷静下来,严格按照程序操作。 还好,回到地面检查后发现,裂纹只在舷窗外面的防烧涂层上,玻璃本身没坏。这个发现也帮了大忙,后来飞船的防烧涂层设计和飞行监测都做了改进。 10 月 16 日6 点,神舟五号返回舱在内蒙古四子王旗阿木古郎草原着陆,杨利伟走出舱门的那一刻,全国都沸腾了。 中国成了继美国、俄罗斯之后,第三个掌握载人航天技术的国家,他也被授予“航天英雄”称号和 “航天功勋奖章”。 这时,他说出了那句让人热血沸腾的话:“我为祖国感到骄傲”,这句话不仅是他的心里话,更说出了亿万中国人的自豪。 杨利伟出生在辽宁绥中一个普通教师家庭,小时候在爸爸的影响下,就对未知的世界充满好奇,还特别喜欢运动。这份对探索的热情在他心里生根发芽,最后推着他走向遥远的太空。 18 岁那年,也就是 1983年,怀着对蓝天的向往,他考上了空军第八飞行学院,毕业后成了一名歼击机飞行员。在部队的十多年里,他安全飞行了1350 小时,技术过硬还特别冷静。 1992年一次飞行中,战机引擎突然停转,他沉着应对,成功化解危机,还因此立了三等功。 这段飞行员生涯,不仅练好了他的飞行本领,更让他在面对危险时多了份坚韧,为后来的航天之路打下了扎实的基础。 1996 年,中国要选航天员了,杨利伟从886个候选人里一路过关斩将,经过了一轮又一轮严格的身体检查和航天生理测试,1998 年终于成为中国首批航天员之一。 之后的五年,他一头扎进了高强度的训练中,要学十多门高新技术课程,还要承受离心机带来的数倍体重的压力,在缺氧环境里挑战身体极限。 哪怕训练苦到让人崩溃,他也从没按过暂停按钮。凭着一股不服输的劲儿和优异的成绩,他最终入选神舟五号首飞梯队,成了承载中华民族千年飞天梦的人。 可从那以后,杨利伟就再也没去过太空。对此,他看得很开,觉得让更多人去太空飞行,比自己多飞一次更有意义。 作为中国第一个进入太空的人,他的飞行已经为载人航天事业积累了大量关键数据。之后,他慢慢转到航天管理领域,把精力放在选拔训练航天员、培养航天后备力量、完善航天工程体系上,用另一种方式守护着中国的航天事业。 这么多年来,杨利伟一直在航天领域不停发光发热。去年,他获得了“钱学森最高成就奖”,这是对他几十年航天贡献的肯定。 杨利伟的每一步都和中国航天事业的发展紧密连在一起。他用勇气闯过太空里的险境,用担当助力航天事业成长,称得上是探索苍穹的开拓者。他的精神也会激励着一代代人,朝星辰大海不断前进。